2016-01-18 《大河之歌》:从“神圣的脉络”走出去

走出去,是从博纳斯到德万普,走出去,是从德万普到加尔各答,但是对于成长的少年阿普来说,不管走出去多远,在他的生命中总流淌着一条河,一条神圣的河,一条深情的河,一条牵连着母亲和自己的河,而当他转身面向那个更广阔的世界的时候,身后的父母亲总是他一生无法忘怀的背景。

博纳斯的父亲,德万普的大叔公,似乎就在阿普的生命中留下了那条“神圣的脉络”,身为司祭的神职人员,在当地拥有一定的权威,而且能够有维持生活的收入。在恒河边,父亲雷伊总是从河里盛满一小壶水,然后给那些坐在河边、坐在寺院里的信徒念经祈祷,在沐浴和朝拜中度过每一天。这是一种信仰的生活,就像恒河的流向,神圣而不可改变。而母亲总是在自己家里,照顾好孩子和丈夫,给他们煮牛奶,给他们做甜品,日复一日毫无怨言。

生活或许就应该是这个样子,但实际上,这样的一种生活还是充满着无奈,他们居住的房子狭小、阴暗、潮湿,阿普的母亲煮牛奶、烧饭时没有火柴了,也只能叫阿普向楼上的邻居借,而在雷伊感染了伤寒病倒的时候,楼上的男人蹑手蹑脚靠近她母亲,一种非分之想带给这个家庭的是极度的不安全;而同为神职人员的卡里查兰,也为自己的生活所困扰,他没有结婚,似乎总渴望生活中有一个可以照顾自己的女人,所以他在和雷伊聊天时说,我现在攒了400卢比,只要在积攒一点就可以娶女人结婚了,“一个人没有老婆怎么能幸福呢?”

|

| 导演: 萨蒂亚吉特·雷伊 |

|

病倒雷伊无奈地躺在床上,而窗外是过年燃放的烟花,屋内的呻吟,屋外孩子们的欢笑形成了强烈的对比,而这种对比对于雷伊来说,又徒生了某种喟叹,当阿普从外面兴高采烈地回来,当他看到父亲有气无力地呼吸,似乎脸上的笑容一下子就消失了,但是雷伊还是喘着气让他去外面放烟花,他似乎不想让自己的窘态影响孩子的心情。但是美好的期望终于在那一次带病出门摔倒中化为乌有,当雷伊被邻居抬着回来的时候,父亲的命运似乎就无法逃脱死亡,说是伤寒,其实已经病入膏肓,而父亲雷伊的死更像是一种生活的嘲讽,自己平时给患病的人送去药物,却无力医治自己的疾病;自己作为神职人员为他人祈福,而自己却在痛苦面前无能为力,那生命中最后喊出的“恒河”似乎就是最后对神圣信仰的诡异,当阿普在清晨奔向恒河,用那个小壶盛水回家,递到父亲嘴边的时候,父亲雷伊便像完成了仪式,离他们而去。

大河、父亲、童年,对于阿普来说,似乎是应该充满快乐,但是父亲之死,在阿普的心里烙下了挥之不去的忧伤。实际上对于幼小的阿普来说,他生活在这个城市,生活在恒河岸边,生活在父母的照顾之下,不应该考虑过多的成长问题,但是对于阿普来说,那一条恒河展现的不仅仅是宗教意义,而是更广阔生活的象征,他总是在父亲为他们讲经的时候,游走在河边,登上那些停泊的船,似乎是想到了远行,而看着那个挥榜的男子,他的内心又触动了生活中另一个自己。

|

|

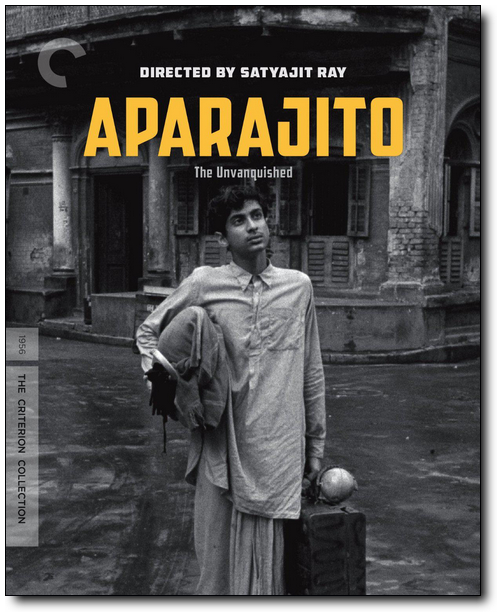

| 《大河之歌》海报 |

但是父亲之死,对于这个家庭来说,是一次不小的打击,没有了生活来源,没有了神职的收入保证,母亲只能带着他离开去投奔在德万普的大叔公,而大叔公对于这个家庭的建议是:让阿普继承父亲的事业,做一个司祭,这样就可以维持一家的生活。而这样的生活在母亲看来就是对于“神圣的脉络”的继承。似乎阿普的人生已经被安排好了,他也按照大叔公的安排进入寺庙学习成为司祭。但是在阿普看来,这样的生活似乎太过于机械,太过于封闭,他渴望激情,渴望走向另外更广阔的世界。那在德万普家门口驶过的火车,让阿普兴奋异常,在鸣响的汽笛声中,在火车疾驰的身影里,阿普似乎也跟着远行。

他终于看见了附近的学校,终于好奇地走近了学校,终于向母亲提出了自己的想法:“我想上学。”在当时阿普是有牵挂的,所以他向母亲提出的建议是:上午工作下午去上学。母亲答应了他,而其实对于阿普来说,这是多年来自己心愿的实现,是自己理想的开始。学校是一个改变命运的窗口。在这里,他流利朗诵孟加拉文的诗歌;在这里,他的天赋被校长表扬和肯定;在这里,他看见了世界的丰富。外面的世界很精彩,而实际上这个向着他开放的世界是对于神职工作的一次背离。

接受教育的学校不是神职学校,而是接轨现代文明的学校,校长为他推荐的书都能够为他打开一个世界,“我们虽然生活在孟加拉的偏僻角落,但是并不意味着我们的眼光是狭窄的。”他给阿普关于北极的书,关于非洲的书,关于发明创造的书,关于科学家故事的书,科学、地理、历史、数学,在阿普的世界里,知识源源不断积累,甚至他把这种知识延伸到生活里,他利用连通器远离取水,他告诉母亲日蚀月食的道理,他装扮成非洲部落的人愉快地玩耍。

一旦世界被打开,就再也无法合拢,对于阿普来说,这些知识改变了他的观念,开始影响他的生活,因为成绩名列全区的第二名,校长推荐他去加尔各答进修,这是新的机会,这是新的世界,对于阿普来说,更具有有活力,所以他几乎没有思索和犹豫地告诉母亲自己必须去加尔各答。但是这个被打开的世界,那个并不遥远的加尔各答,对于母亲来说,却充满了未知,即使去加尔各答有10卢比的奖学金,但是对于这个家庭来说,进修学习不会是一个小数目,“谁来付学费?”这是母亲考虑的最现实的问题,所以她一直给阿普一个计划好的道路:向父亲一样成为司祭。而当阿普提出反对意见的时候,母亲一个耳光打在阿普脸上,像是一种警告,也像是一种惩罚,因为离开自己去往加尔各答,母亲会陷入到更加无奈的现实里。但是那条“神圣的脉络”似乎并不适合阿普,母亲开始后悔那个耳光,也开始为阿普的离开创造条件,她拿出了博纳斯做工获得的32卢比,资助阿普去进修学习——25个给阿普作生活费用,5个留给自己度日,而另外2卢比则是用来购买火车票。

孩子要离开自己,对于任劳任怨的母亲来说,她看到的是而自的成长,看到儿子的收获,也看到了生活的无情,因为孤身一人在这个没有可靠来源的地方,在这个没有亲人照顾的乡村,她害怕自己再次陷入到生活的巨大漩涡里,但是她还是为阿普做出了牺牲,只是当阿普收拾行李,拿上具有标志意义的地球仪,从门口走向火车站走向更远处的加尔各答的时候,母亲是不舍的,是无奈的,她目送阿普离开,其实真的很希望他能留下来在自己身边。

母亲作为阿普走向外面世界的一个背景,而这个背景其实一直牵挂这阿普,但是即使在加尔各答的房间里安装有电灯,有学习的更好机会,有一边做工一边学习的坚持,有不断学习新知识的收获,但是他依然没有离开母亲那道深情的目光,没有忘记德万普的贫困生活。这是一对巨大的矛盾,他渴望走向更远处,渴望成为另一个自己安排的自己,但是他却还是要返回,要面对生活的各种困境。那一次放假回来,母亲关切地询问在加尔各答的生活和学习,但是在母亲心里,随着身体一天天变坏,随着生活越来越陷入困境,她真的不希望阿普再次离开自己,甚至想到了阿普早点赚钱为自己安排后事。而阿普虽然只是学习过程中的一次经过,但是他也体会到了母亲的哀愁。第二天母亲故意没有叫醒他去赶火车,为的是再多看一眼儿子,而阿普在匆匆起床之后赶往火车站,最后他是有机会坐上火车的,但是他还是放弃了,从原路返回,走进家门,对着母亲说:“我没有赶上火车,明天再说。”他说完,看见母亲的脸上露出了笑容。

阿普和母亲,其实一直在相互体味那割舍不去的情感,一直无法面对必须的分离,这种情感是相互的,这种分离是无奈的,甚至在相互的欺骗中达到的体谅,也无法改变生活中越来越明显的悲剧气息。阿普还是回到了加尔各答,在一边从事印刷工作一边学习的过程中,逐渐走向了更广阔的天地,礼拜节日也取消了,写回家的信也少了,即使阿普用自己积攒下来的钱给母亲寄去了汇票,但是在德万普的母亲,还是无法承受孤独,无法面对衰老,无法逃避疾病。

再一次发热的她坐在门口的大树下,看着阿普离开时走过的那条路,目光没有离开火车行驶的方向,回来是她最急切的呼唤,但是当邻居提议给阿普写一封信的时候,母亲有气无力地说:“不要写信,我希望他自己想回来。”母亲把选择权留给了阿普,而自己却面对着再也无法逃避的死亡威胁,她吃力地站起来,走回屋里,恍惚中又听到阿普叫自己的喊声,走出去看见门口的水塘里月亮的倒影,这个阿普最喜欢洗个澡的地方甚至没有了涟漪,像一潭死水,就像曾经的时光,就像过去的记忆,都被黑夜吞没。

阿普还是回来了,只是回到那间屋子,他再也看不见母亲的身影,再也听不见母亲的回应,失去有时候就是这样残酷,和父亲当初的死一样,满含着对于生活的无奈,但是在这失去亲情的悲痛中,阿普却还是拒绝了大叔公提出的从事“神圣的脉络”而留下来的建议,他收拾好行李,依然从小屋里出门,依然告别水塘,依然走向火车离开的方向。身后是一个孤独的老人,无奈地望着他,而这个背景对于阿普来说,或许是一次彻底的离开,外面的世界很无奈,也很精彩,对于阿普这个正在成长的人来说,世界真的只是一个转身的距离,他走出去,就是告别一种无奈,告别一种轮回,告别一种挣扎,像大河一样,流向更广阔的远方。

[本文百度已收录 总字数:4534]

思前: 《刑事法庭》:道德的惩罚与赞美

顾后: 后天的“后天”