2016-03-07 《傲气盖天》:被衬托的孤胆英雄

1922年,爱尔兰西库克郡,当迈克尔·柯林斯以新组建的爱尔兰中央政府首脑的身份,前去爱尔兰共和军总部和瓦列拉进行和谈的时候,他更多的是以一个漂泊的革命者身份,回到自己的故乡,回到革命的起点,在这里他从壁炉间听说爱尔兰人的战斗故事,在这里,他树立了为爱尔兰独立而奋斗的理想,也是在这里,他踏上了革命反抗英国统治之路。而这一次回来,这一次的和谈,他更想把自己的祖国带向另一条和平之路。“我的革命生涯从这里开始,回家的感觉真好。”但是这一种家乡情结却让他误入了危险的境地,就是在那山谷之间,就是在家乡的小路上,就是那一个同样来自这片土地的青年,就是和他一样走上革命之路的革命者,却举起了枪,瞄准了他,用子弹结束了迈克尔·柯林斯短暂而神奇的一生。

他的生命源自对于爱尔兰狂热的爱,却结束在他所热爱的人民之手,31岁的迈克尔·柯林斯似乎永远无法看清背后的那些革命者,永远无法阻挡内讧的子弹,但是牺牲而悲壮,却也让他成为爱尔兰独立战争中的英雄,遇刺身亡之后,数十万民众齐聚都柏林参加国葬典礼,英国和爱尔兰双方党派捐弃前嫌,同声哀悼其短暂而伟大的一生。“他致力于与大英帝国周旋,主导首度爱尔兰独立和谈,并促成爱尔兰的民主转型,却因不愿以武力达成政治目的而英年早逝。迈可柯林斯一生的风范行谊将在史上万古流芳。”这是爱尔兰总统伊曼瓦列拉在一九六六年对他的评价,当历史盖棺定论为一种为民族独立和解放而牺牲的悲壮,而对于尼尔·乔丹来说,迈克尔·柯林斯并不只是被写在历史档案里的一个英雄人物,他是英勇的,是善战的,是立足于大局的,也是大义凛然的孤胆英雄,而在历史人物影像化的故事里,导演尼尔·乔丹似乎更多注入了英雄人性世界里的那种矛盾、痛苦和多元,而当历史人物在电影里被重新塑造的时候,迈克尔·柯林斯似乎并不只是一个简单的符号,而成为一种象征。

|

| 导演: 尼尔·乔丹 |

|

死去是最大的遗憾,那时,迈克尔·柯林斯还在期望和瓦列拉的和谈中看见共和国的曙光,还在憧憬着和凯蒂的世纪婚礼有瓦列拉、乔治和丘吉尔当伴郎,31岁的生命应该战斗不息、激情不断、精神不灭,但是当肉体的死亡残酷降临的时候,却只能留下永远的遗憾。以死亡作为一生的终结,是尼尔·乔丹对于迈克尔·柯林斯这个英雄人物的另一种盖棺定论,而其实在历史影像化、英雄个体化的创作中,尼尔·乔丹似乎要急于表达死亡带来的悲壮,急于放大一个英雄人物的精神,甚至急于去政治化、去历史化,而把人物放置在一个人为制造的矛盾中,以衬托和对立的方式,凸显其功绩,就如影片开始时,当都柏林的邮政大楼起义失败,当爱尔兰武装叛乱被镇压的时候,瓦列拉对迈克尔·柯林斯说的一句话是:“到下一次机会,要按照我们的游戏规则来。”

|

|

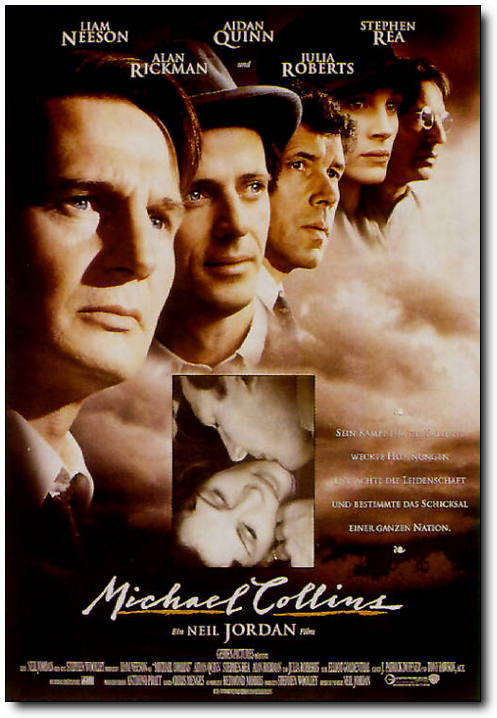

| 《傲气盖天》海报 |

下一次是重新定义重新洗牌,而重来意义是按照自己的游戏规则,尼尔·乔丹从1916年为起点,开始讲述迈克尔·柯林斯的一生,也是一种新的游戏规则。迈克尔·柯林斯、瓦列拉和哈利是三个在爱尔兰独立战争中扮演重要角色的革命者,他们曾经歃血为盟,他们曾经出生入死,他们曾经同仇敌忾,他们都是被英国统治者和爱尔兰当局者称为“暴乱分子”,所以在一开始,他们是在一个战壕里的战友,是抱着同样目的的革命者,他们也采取了同样的革命方式,那就是如迈克尔·柯林斯所说的:不合作。

“我们要建立自己的政府。”这是“不合作”的目的,也就是说,要让爱尔兰独立,就必须无视他们的存在,就必须击败用过的统治。但是这种不合作态度,随着战斗的深入开展,随着刺杀行动的步步升级,在迈克尔·柯林斯和瓦列拉之间,产生了矛盾。在敌强我弱的不利情况下,迈克尔·柯林斯果断采取游击战,组织爱尔兰青年成立爱尔兰志愿者,然后通过抢夺英国宪兵的武器武装自己,袭击英国官员、警察和士兵,把城市变成战场。以刺杀英国政府官员为主要形式的游击战打击了英国统治者,扭转了独立运动的不利局面,但是在这场暗杀行动中,虽然有着迈克尔·柯林斯的火爆脾气,有着争议行动,但在爱尔兰志愿者变身为爱尔兰共和军的这些战士中,也树立了威信,而对于瓦列拉来说,矛盾最后变成了分歧。

瓦列拉似乎不满意迈克尔·柯林斯的刺杀行动,在迈克尔·柯林斯抱着“我恨他们,是因为他们让我们走上绝路”的极端态度中,瓦列拉提出了另一种解决方案,那就是通过国际舆论的支持来为英国统治着施压,特别是他想通过和美国总统的接触,取得他们的支持,所以在迈克尔·柯林斯刺杀行动的同时,他离开爱尔兰前往美国,进行政治游说。一方面是革命和战争,另一方面是国际支持,与其说是两位爱尔兰民族独立运动的领袖采取文和武两种斗争方式,不如说斗争路线矛盾的一次表达。

瓦列拉远去美国,迈克尔·柯林斯似乎有着某种不解,但是还是采取了积极的态度,甚至还派与自己并肩作战的哈利前往美国,希望取得国际社会更大的支持,显示出其以大局为重的革命者风范。而一方面,在爱尔兰的独立战争中,迈克尔总是冲在最前线,以他的果敢、英雄和不屈的精神与英国统治着斗争,英国当局残酷地进行屠杀,不管是布落依被捕之死,还是橄榄球场大批平民被装甲车射杀,无不揭露英国统治者的残暴,而迈克尔·柯林斯在见证同胞之死、革命志士之死的同时,依然冲在革命的最前沿,通过各种途径获取英国情报人员的线索,然后实施刺杀行动,狠狠打击了英国统治者。

他是在枪林弹雨中出生入死的革命者,他是具有伟大风范的政治家,而在迈克尔·柯林斯高大形象的背后,尼尔·乔丹却开始将瓦列拉塑造成一个专营于勾心斗角的政客。美国之行一无所获,当瓦列拉回到爱尔兰的时候,迈克尔·柯林斯似乎已经成为了“老板”,所以瓦列拉的那一句“看看谁是老板”变成了对于迈克尔·柯林斯巨大威望的嫉妒,从而开始走向一种矛盾,瓦列拉不希望采取暗杀行动,不希望通过武力暴乱,不希望成为“冷血杀手”,而实际上是对于迈克尔·柯林斯的公然反对。而当英国政府迫于爱尔兰共和军的武装反抗,希望进行和谈的时候,瓦列拉又将迈克尔·柯林斯推向了谈判席,他的意思很明确,你是爱尔兰共和军的王牌人物,你是真正的老板,就应该为了祖国的荣誉和利益,和英国当局谈判。

而随着迈克尔·柯林斯以大局为重和英国政府和谈,最后的结果又使得瓦列拉公开反对迈克尔·柯林斯:英国政府同意爱尔兰成立自治区,可以拥有自己的国会,但仍须向英皇效忠。这项和约被大多数爱尔兰人认可,但瓦列拉却拒绝接受,他坚持成立独立的爱尔兰共和国,不达目的决不罢休。为此,瓦列拉退出国会,共和军分裂,而布利也在此时离开迈克尔·柯林斯,爱尔兰内战爆发。实际上,在这场不同政见的矛盾中,尼尔·乔丹一直把迈克尔·柯林斯当成是一个伟大的革命者,在他那里没有私心,只有爱尔兰的国家利益,而他选择接受合约,就是让爱尔兰结束暴力和武装斗争,重新回到和平之路上,然后再慢慢开展独立运动,最终使得爱尔兰完成独立的伟业。而瓦列拉公然和迈克尔·柯林斯分裂,公然武装与政府对立,并不仅仅是革命信念的不同,而实际上完全是一种“谁是老板”的嫉妒心作祟,他所反对的仅仅是迈克尔·柯林斯的声望比自己高,他所努力的是要将政权夺回到自己手中,如此,瓦列拉便在尼尔·乔丹的镜头里成为一个穷兵黩武、假公济私的政客,也使得迈克尔·柯林斯的个体命运在“免不了一战”的内耗中走向悲壮。

而在瓦列拉之外,还有另一个人物,也衬托除了迈克尔·柯林斯的高大和果敢,那就是一直并肩作战的哈利。而在迈克尔·柯林斯和哈利的分离中,尼尔·乔丹设置了一个女人凯蒂,当初在凯蒂家里养伤的时候,是哈利先开始对凯蒂进行追求,而后来不管是凯蒂还是迈克尔·柯林斯,都发现自己爱着彼此,那在冯恩饭店里的表白不仅使得迈克尔·柯林斯铁汉柔情一面得到充分表现,也使得两个好友走向了对立。哈利从美国回来才发现自己心爱的女人爱上了兄弟,加上自己无法接受和谈的结果,终于使得两个战友分道扬镳。但是在兄弟分离之后,迈克尔·柯林斯似乎一直无法忘怀兄弟的情谊,直到哈利在双方的冲突中被迈克尔·柯林斯一方的哨兵打死在河里,他愤怒地叱骂开枪者是“白痴”,抚摸着死去的哈利,把他叫做“自己人”。

瓦列拉和哈利,曾经是迈克尔·柯林斯同仇敌忾的战友,但是在革命年代随着战局的变化,随着形势的改变,产生了矛盾和分歧,这场关于革命出路的分歧,其实在尼克·乔丹的眼里,却完全变成了个人利益的矛盾,谁是大老板,谁应该获得爱情,这是两个关于私欲的问题,迈克尔似乎用一种无私来化解这种矛盾和分歧,“如果国家独立的代价就是在我的名字上抹黑的话,我很愿意承担!”在他心中永远是国家利益,永远是独立追求,但是不管是瓦列拉还是哈利,却无法走出个人的偏见,无法驾驭自我的情感,而也正是这样的衬托,才将迈克尔·柯林斯塑造成一个孤胆英雄。

“这种仗我打不下去了。”迈克尔·柯林斯总是说着这句话,对于阵线的被分裂,对于革命的被误解,对于独立的被诟病,在迈克尔·柯林斯内心,真正悲伤的是战友的离开,是朋友的背叛,“我怀念过去的时光,现在,我第一次感到害怕和无力。”这是迈克尔·柯林斯在和凯蒂订婚之后发出的感叹,是的,对于迈克尔·柯林斯来说,某种意义上,革命改变了现实,改变了友谊,改变了生活,而这种改变对于一个有血有肉的个体来说,是一种永远的遗憾。过去的一切都不再回来,而当他站在故乡的这片土地上时,也永远无法回到曾经,回到初心,而那子弹射进他身体的时候,更是对于一个革命者信仰、理想和精神的泯灭,而这种泯灭也以衬托的方式,以偶然性放大一个英雄悲壮的一生。

被放大的英雄,实际上也是尼尔·乔丹一种去历史化的虚构,瓦列拉变身为一个阴谋论的政客,而在爱尔兰历史中,这个名叫德·瓦列拉的革命者是一个几番入狱、一度被判死刑的不屈者,是被选为爱尔兰国联顾问委员会主席、国联议会会长的爱尔兰自由斗士,是1932年至1959年间数次出任爱尔兰总理、1959年-1973年间两任爱尔兰总统的政坛常青树,是爱尔兰“宪政之父”,是“欧洲小虎”经济奇迹的缔造者……当游戏规则被改变,不管是瓦列拉,还是迈克尔·柯林斯,也都变成了尼尔·乔丹游戏中的影像化人物,就像凯蒂下注的那匹名叫“爱尔兰共和国”的马,身上50:1的赔率,是不过是对于一种人化历史的讽喻。

[本文百度已收录 总字数:5970]

思前: 《史记》:究天人之际,通古今之变