2017-05-31 《甘地传》:“非暴力”的国家困境

他是印度民族解放运动的领导人,是印度国大党的领袖;他是现代印度的国父,被人亲切地称为“巴布”;他是“非暴力不合作运动”的开创者和实践者,丘吉尔称他是“半裸的印度苦行僧”……但是,当1948年1月30日下午的那颗子弹射穿他的身体的时候,一个站在神话世界里的人最终倒在自己热爱的那片土地上,作为印度国父,“圣雄甘地”之死,或者是一个个体被暗杀的偶然事件,但是对于刚刚独立四天、陷于宗教纷争政治分治的国家来说,这却是个人救赎的最后覆灭,非暴力死于暴力,也为“甘地主义”带来了非个体意义的国家困境。

1948年1月30日,甘地人生的最后一天,这一天,他已经在完成绝食中慢慢恢复了体力,这一天,他力图说服不合作提出辞呈的帕迭尔改变主意,这一天,他迟到了10分钟赶到花园晚祷会场,这一天,他看见了那些尊重他的群众,而这一天,那一声“圣父”之后,那合十的双手之后,却是一把冰冷的手枪,枪声响起,虔诚的氛围被打破,殷红的鲜血染红了甘地胸前的土布,78岁的甘地依然双手合十,依然想迈出最后一步,依然想为罪恶的世界带去救赎的力量,但是他终于还是倒下了,这位终身提倡“非暴力”的老人就这样死在了狂热分子的枪口之下,结束了他那伟大而不平凡的一生。

甘地的生命终结,这一天是星期五,恰好是耶稣受难日,这个特殊的日子为甘地这一生做出了宗教意义的注解,但受难而永存,或者只是“非暴力”哲学思想,对于之后的世界民族主义者和争取能以和平变革的国际运动带来了启示,但是对于刚独立四天的印度来说,却并非是一个可以迎来复活的受难日。非暴力不合作,以一种双重否定的方式反抗暴力,反抗合作,是甘地为了印度的独立和民族解放提出的一种政治主张,但是在这充满政治斗争的过程中,甘地却在自我神话中把自己放进了一个极端的世界,而最终的暗杀也无非是这一种斗争的极端表现——极端的非暴力,极端的自我修行,极端的精神运动,却死于极端的谋杀。

在甘地的一生中,“非暴力不合作”运动并非是一蹴而就的,从南非到印度,从独立到分治,其实对于甘地来说,这一思想从萌芽到形成,从观念到实践,走过了非常漫长的一条路,而甘地在这漫长的过程中,几乎都在用一己之力践行这一思想,甚至以自我牺牲的方式反抗统治者,唤醒民众和教徒。“当我绝望时,我会想起,在历史上只有真理和爱能得胜。历史上有很多暴君和凶手,在短期内或许是所向无敌的,但他们终究总会失败,好好想一想,永远都是这样。”在这里,甘地提出这场运动的目的是带来“真理和爱”,在这个目的论面前,有两种道路可走,一种是武力获得,在甘地看来,武力会成功会成就英雄成就伟业,但是却是短暂的,只有第二条道路,即放弃暴君和凶手式的斗争,以和平的方式,才能换来真正永久的真理和爱,他在南非的国大党集会上,就表明了自己的态度:“我不服无为任何主义而杀人,只要我们坚持就不会抢走我们的尊严,我们不攻击他们,用我们的坚持让他们看清,不攻击也能取得效果。”

导演: 理查德·阿滕伯勒

在南非,他起先的身份是来自印度的律师,这是一种和社会生活有关的职业,穿着西装也在某种程度上融合着这个世俗社会,作为受到英国教育的知识分子,甘地来到南非仅仅是为了替印度公司打官司。但是当他在列车上被扔下火车站,被人训斥只能坐三等舱的时候,他才感觉自己是一个弱势群体,“南非没有你这样的有色人种。”这是一种否定,当暴力的语言,暴力的行动给甘地带来伤害的时候,他感受到缺失的是一种社会公平。

编剧: 约翰·布瑞雷

主演: 本·金斯利 / 坎迪斯·伯根 / 爱德华·福克斯 / 约翰·吉尔古德 / 约翰·米尔斯 / 更多...

类型: 剧情 / 传记 / 历史

制片国家/地区: 英国 / 印度 / 美国

语言: 英语

上映日期: 1982-12-03

片长: 191 分钟

又名: 甘地/ Richard Attenborough's Film: Gandhi

南非是英国殖民地,印度也是英国殖民地,本来在甘地看来,在殖民地一切都应在英国的律法之下,也就是说,大英帝国必须公平对待各个殖民地国家的人民,“我们都是上帝子民。”在高喊“上帝保佑英王陛下”的时候,甘地看到的不公平,看到的是暴力,也仅仅是希望能被殖民者一视同仁,所以在这个意义上,甘地渐渐萌芽的非暴力只是为了能获得相同的权力,只是为了在英王陛下统治下一视同仁。无论是烧毁通行证,还是抗议指纹证明,甘地的实践是一种反歧视,甚至他对英帝国仍充满幻想。

但是,这种并非否定的态度却萌芽了他的非暴力思想,“你看人人都应有立足之地。”“爱怜人就如爱我们自己。”这是一种平等的思想,这是一种爱的召唤,而爱当然是要否定暴力,否定流血,他对柯林说的一句话是:“人必须要有勇气,让对方有敬意。”所以当英国军警用警棍打在烧毁通行证的时候,他忍着剧痛不反抗,当他被拘捕的时候,他也没有用身体进行抗议,或这在他看来,这一种不反抗就是反抗,因为他比那些英国殖民者更高地站在道德高地。

|

|

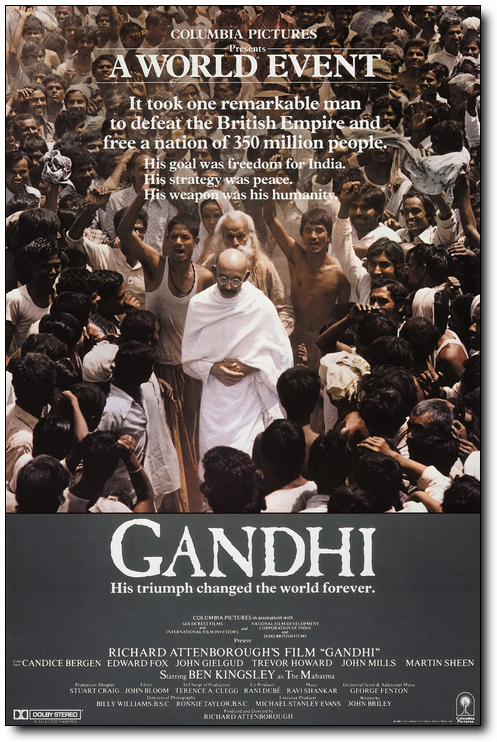

| 《甘地传》电影海报 |

但是当甘地在1915年回到印度之后,非暴力从个体的荣辱变成了全民族的安危,从自我的平等变成了整个国家的独立。从一开始“印度对我来说是他国”的旁观者,到后来积极进行民族独立和解放运动的参与者,甘地实现了自身身份的转变,当他作者列车游历印度城乡的时候,目睹了英国统治者的种种压迫,目睹了印度人民的重重疾苦,而这种疾苦在他看来根源就在于英国的统治,“英国人决定了印度人的生活方式”,那些占婆兰省的人民由于交不起地租,布料又没人收购,他们生活在贫困中,而这些本来属于印度人自己的土地,其主人却是英国殖民者。看到这一切,听闻这一切,甘地便开始了另一种运动:非暴力之后的“不合作”,这种不合作不仅仅是拒绝英国人对土地的占有,更重要的是要防止西化,而最后的目的是要让印度独立。

甘地在非暴力不合作运动中,是通过两种途径实现自己的抱负,一种是自力更生,他脱下了西装,穿上了土布,而这种土布也并非是由英国人制造,而是自己生产、自己纺织,全面和英国殖民者“不合作”,即使他因此被捕入狱,他也拒绝执行英国人的决定:拒绝出境,拒绝提出来的缴纳一百卢布的保释金,“坐牢随便你”的背后是对于英国殖民制度的蔑视,而在监狱里,甘地依然还是自己防线。这样的不合作终于赢得了舆论的支持,英国殖民者迫于压力,通过了地租法案,同意减少租金,同意可自由租种作物。而在出狱之后,甘地又从知盐业中寻找自治的出路,他发动了“食言长征”,带领着四面八方而来的支持者,一直走到海边,拿起那一把盐,宣告印度人开始自己制盐,而这也揭开了第二次非暴力不合作运动的序幕,虽然英国殖民政府下令除了甘地外凡是有关的人员都拘捕,当10万人被逮捕的时候,英国殖民者听到的不是他们屈服的声音,而是“甘地万岁”的口号,这给英殖民主义者以巨大打击。

而在甘地迈出自治的那一步开始,非暴力也渗透在他的行动中,当他看见所谓的印度暴徒制造了火车翻车事故,一名英国士兵被打死,他的一句话是:“我们要改变这一切,让火车出轨和杀人是暴力。”所以在印度民族解放斗争中,甘地始终秉承非暴力的思想,当反抗英国地租的运动轰轰烈烈开展起来的时候,当时的吉纳建议抓住机会扩大规模开始进一步的行动,甚至提出了“宁要印度恐怖分子也不要英国人”的观点,而甘地却反对这样做,“我们要反抗,要让奴役我们的人难为情,要改变他们的心灵。”在他看来,暴力只能重演火车翻车的那一幕,只能制造更多的流血事件,而这本身就会变成暴力,和英国殖民者一样,在道德意义上失去了主动权,所以甘地放弃暴力,以非暴力的态度对抗英国殖民者。

而甘地的非暴力似乎只有一个方法:绝食。他号召全国人民进行罢工,和他一样进行绝食,当有人被杀时,他依然没有结束非暴力运动,而是把责任瑞贵自己,“也许是我错了,也许印度还没有做好充分的准备。”于是继续绝食,继续罢工,终于迫使英国人“良心不安”。但是这种良心不安却并没有终止英国人的暴力,当印度群众在旁遮普的阿姆利则市举行抗议集会的时候,英国人戴尔将军竟然将坦克开进了会场,竟然架好枪支向群众疯狂扫射,制造了震惊印度的惨案:1516人死伤。

虽然戴尔将军时候接受了调查,在他极力否定制造了大屠杀的时候,甘地愤怒地说:“你们在别的土地上当主人,该是你们离开的时候了。”在他看来,这正是赶走英国殖民者争取印度独立的大好时机,但是在这场流血的大屠杀面前,甘地依然坚持他的非暴力,当那些印度激进人员开始制造针对英国人的暴力袭击,甘地却制止了他们,他说:“以眼还眼只能使世界盲目,用谋杀来获得自由我宁可不要。”于是甘地再次开始绝食,“如果我死了,他们就会停止了。”而在食盐长征中,当英国殖民者手拿武器面对印度群众的时候,贯彻甘地非暴力运动的反抗人士组成了人肉队伍,他们不使用暴力,而是用自己的勇敢和坚强,一列列逼近英国殖民者,又一排排在棍棒中倒下——他们就是这样,以非暴力的方式对抗着暴力,以悲壮的自我牺牲迎接血的洗礼。

而这一切无非是对甘地主义的坚决贯彻,当印度反抗人士一批批流着鲜血倒下,西方的报道也用“洗房源有的道德优势丧失殆尽”来形容,而在这样的压力下,英国殖民者终于开始考虑印度的独立,在参加了伦敦举行的讨论印度独立的大会之后,甘地发出了这样的感慨:“独立就像熟透的苹果,马上要掉下来了。”最后英国离开印度,印度也终于迎来了独立。这是甘地非暴力的成功,而其实,这种非暴力更像是甘地自我神话的一个舞台,他是“半裸的印度苦行僧”,像耶稣一样拥有一大批的信徒,当甘地用非暴力来对抗殖民统治的时候,他其实是用自我牺牲的方式来折磨自己的肉体和精神,绝食、禁欲、默想,穿印度土布,用纺车纺纱,参与劳动,当甘地用精神运动取代武装暴动,用祈祷取代枪炮,用沉默取代恐怖分子的炸弹的爆炸声,这样的成功是宗教意义的救赎,而并非是一种真正的政治斗争,而英国殖民者在这样的非暴力运动中,他们在舆论面前,在道德面前,在良心面前,处于下风,再加上当时的国际形势,终于使他们离开印度,终于使印度走向了独立。

非暴力,不合作,甘地用自我牺牲的行动反衬英国统治者压迫者的残暴丑陋,他是高尚的,他们是卑贱的,而这种行为与基督教的“打完左脸打右脸”和佛教的“我不入地狱谁入地狱”做法非常相似。实际上,在这种自我神话的过程中,在宗教信仰取代政治主张的斗争里,非暴力也埋下了隐患:绝对的非暴力能否永远成功?贬斥一切暴力是不是会丧失革命的斗志?制止暴力反抗会不会成为无谓的牺牲?宗教意义的救赎会不会不利于群众的真正觉醒?如此种种,似乎也是甘地主义备受争议的方面,而其实当英国殖民者离开印度、印度走向自治的时候,这种非暴力终于在印巴分治的国家治理中走向了一种极端,也开启了一个国家的悲剧。

与反抗英国殖民者具有道义上、国际舆论上的优势相比,面对独立之后印巴分治的困境,非暴力其实容易变成一种妥协,回教和印度教是印度存在的两个最大教派,他们在独立后寻求自己最大的种族利益,这种利益于他们来说并没有良心上的谴责,没有道德上的不安,甚至也没有宗教上的亵渎,所以冲突必然发生,当相向而行的两派教徒终于爆发冲突的时候,它便演变为全国性的暴乱。而在这样的暴乱面前,甘地并没有找到真正解决冲突的方法,在他看来,印度独立之后,各派都应该友好相处,像一个大家庭一样,为了这样一种和谐,他甚至让吉纳成为印度总理,组成内阁,这当然引起了印度教的反对,而吉纳的观点很明确:各派只能选择其一建立自己的国家,否则就是内战。面对这样的形式,甘地再次开始了非暴力运动,再次呼吁各方不能“以眼还眼”,再次坐在没有旗帜的旗杆前纺纱,再次以绝食的方式让民众醒悟——只要各方放下武器,停止杀戮,他才会结束让自己一步步走向死亡的绝食行动。

甘地的非暴力是为了唤醒民众的爱,是为了释放感化的力量,当那名印度教徒走到奄奄一息的甘地面前,他狠狠地将一张饼扔到他身上:“吃吧,吃,我就要下地狱了,可也不想背负杀你的罪名!”回教徒杀了他的儿子,而作为报复,他将一个回教小男孩摔死在墙上,当听到死亡,甘地用微弱地声音对他说:“我知道不入地狱方法,找一个父母都死了的一样高的回教小男孩,好好把他抚养大,而且要将他教导成回教徒。”自己的儿子被他人杀死,却要收养一个另外教派的孩子,并且抚养长大,而且让他皈依自己的教派,这是一种化解矛盾的办法,这是一种弥合分歧和不同教义的圣人之举。

是的,那名死去了儿子的印度教徒放下了沾满血迹的刀,是的,印度教和回教徒终于走向了和解,是的,冲突在那时换来了和平,但是这样一种神圣化的举动并不是永远会成为他们的选择,就在那在花园的祈祷开始之后,非暴力的甘地,印度国父的甘地,圣雄甘地,终于被一颗仇恨的子弹结束了神圣的生命之旅。

[本文百度已收录 总字数:6174]

顾后: 《讨论集》:我们总是阿根廷人