2017-06-08 《末代皇帝》:我是一只龙椅下的蛐蛐

“禁止入内,违者罚款”的告示写在上面,那条不可逾越的红线拉在那里,可是他还是跨了过去,坐在龙椅上,抬头而望,这空无一人的太和殿上只有他一个人,但是他仿佛又一次看见了群臣叩首的场面,看见了万人之上的荣耀,看见了高呼万岁的盛况——过眼云烟,这是1967年的紫禁城,这是新中国的景点,这是已经成为历史的遗迹。而他,即使穿着普通北京人的粗布衣服,即使已是掏钱买票才能进来的游客,即使所有的荣耀和屈辱都已不再,可是他仍然属于这里,因为他是爱新觉罗·溥仪。

但是当他跨越禁区的红线,就像跨越时间一样坐在龙椅上,他也依然只是历史尘埃里的一个符号,依然是留在逝去岁月里的一个象征。一个戴着红领巾的孩子问他是谁,他说,我是中国最后一个皇帝,“用什么来证明?”他神秘地从龙椅后面拿出一个罐子,带着微笑走向孩子,当孩子像他一样走向龙椅,像他一样俯视殿堂,打开罐子,却是一只爬出来的蛐蛐,再转身,他已不见,那龙椅空空如也,太和殿空空如也,取而代之的是进来参观的游客,是被介绍的故事,就像历史,在日升月落、斗转星移中,空出的位置再也没有人坐上去,不管是符号还是象征,不管是幻觉还是想象,一个皇帝,一座宫殿,一段历史,以这样的方式拉上了终结的帷幕:1967年,爱新觉罗·溥仪在北京逝世。

用什么证明?这是一个寻找历史证据、验证身份证明的问题,当溥仪从龙椅下面拿出那个罐子的时候,当蛐蛐从历史的尘埃中爬将出来的时候,他仿佛看见了自己命运的对应物,是的,他就是被关在历史罐子里的蛐蛐,藏在龙椅的下面,任岁月流逝,任政权更迭,任革命兴衰,他似乎始终不曾远离这皇宫,不曾远离这龙椅,不曾远离被关着的命运。罐子是历史,罐子是他们,罐子被盖上,罐子被打开,他,中国最后的皇帝,仿佛一直在这一开一合、反反复复的演变中,成为历史中一个永远无法逃逸的符号。

|

| 导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 |

|

还是光着屁股,还要吃奶,还不懂什么叫朝政,他便被推向了至高无上的龙椅,但是即使穿着龙袍,他也不能安分地坐在那里,站起身,走下台阶,绕过群臣,像是捉迷藏一样面对着规则,面对着秩序,面对着那个被叫做“皇上”的自己。皇上是什么,“皇上就是想干什么就干什么”,但是什么时候洗澡,改吃荤还是素,却都是无法变成自由的选择,甚至没有人和他玩,一个人面对着高高的宫墙,面对紧闭的大门,始终无法走出那一步。

当看见七年未见的额娘,他欣喜,当看见分别太久的弟弟溥杰,他兴奋,那一只送给他的风筝是他另一种寄托,他多想像风筝一样飞向蓝天,目光越过这皇宫,看见外面发生的一切。所以在和溥杰手拉着手绕着皇宫奔跑的时候,才是他最快乐的游戏,他全然不顾后面的那些人,在爽朗的笑声里让自己成为另一个人。而其实,对年幼的他来说,“皇帝”是一种禁锢,而现实带给他的困境是,皇帝也并非是唯一的称号。当和弟弟溥杰一起写书法时,一个关于“用什么证明”的问题又抛向了他,溥杰应该穿的衣服是杏黄,只有他才能穿明黄的龙袍,杏黄和明黄,不只是孩子口中的争执,“该用什么证明你还是皇上?”溥杰说,“你已经不是皇上了,外面有另一个皇上。”另一个皇上是不留辫子的皇上,是坐汽车的皇上,是远离紫禁城的皇上,第一次听说还有另一个皇上,他愤怒地质疑大臣:我还是皇上吗?“是的,你永远是皇上。”那回答其实是软弱的,其实是欺骗的,因为当他和溥杰爬上墙,目光越过这无法超越的禁区,终于看见了另一个世界——“你永远是皇上”的回答必须注解一个修饰语:在宫里。只有在这无法走出去的宫里,只有在这如死水一般的宫里,他才是皇上,唯一的皇上,亲政的皇上,坐龙椅上的皇上,穿明黄龙袍的皇上。

|

|

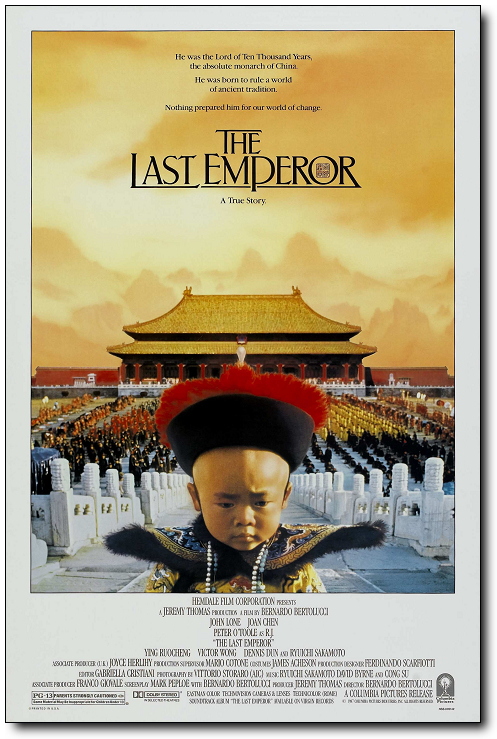

| 《末代皇帝》电影海报 |

目光终于看见了外面,这对于他来说,是第一次超越幽闭的现实,第一次有了挣脱的欲望,“你们全都在撒谎!”是的,外面是一个更丰富的世界,是一个更真实的世界,也是一个更混乱的世界,当他的耳朵贴近地面的时候,他听到了隆隆的枪炮声,他听到了“反对二十一条”的呐喊声,他听到了世界的喧闹声。看见和听到,他终于知道自己生活的皇宫像一个牢笼,用谎言支撑起最后的荣耀。所以,对他来说,向外的欲望开始占据他的心灵,那个庄士敦作为外国的老师,让他了解了外面的世界——不仅是皇宫之外,也是中国之外:那里有一个叫华盛顿的人,有一个叫列宁的人,有苏格兰的裙子,有被刺杀的王公,当然还有牛津大学,还有摩登的女人,还有英语,还有收音机,还有关于西方的一切。

所以,对于溥仪来说,庄士敦是为他打开世界的第一扇门,只是这一扇门依然是象征性的,他无法超越自己作为一个皇帝的身份而走出这深宫。当他听到额娘死去的消息的时候,骑着庄士敦带给他的自行车,要越过那道门骑向外面的世界,但是大门却被关闭了,重重地关闭,外面的一切否定的方式在他眼前消失。“我要回家”的欲望终于让他喊出了“快开门”的呼声,但是从强烈到微弱,他根本无力用手中的所谓权力打开这扇门,愤怒的他将那一只陪伴他的小白鼠狠狠摔在门上,它死了,或者就像自己的命运一样,只能在厚重的门板阻隔中成为一种死去的象征。

这一次要打开门的渴望或者只是“我要回家”的个人欲望,当庄士敦给他输入了外面的一切,打开门对于他来说,则意味着对于旧时代的告别,意味着对于旧秩序的革新:他要成为心口如一的君子,从无法说出心里话的禁锢中逃离出来;他要改变婚姻,要选择自己喜欢的女人;他要剪掉辫子,要戴上眼镜,要去牛津读书,他要逃跑。“他是中国最孤独的人”,这是庄士敦对他的概括,但是当那扇大门向他关闭,当从小带大的奶妈最终离去,当永远分离的额娘连最后一眼都看不见,当画像挑妻的婉容和文秀成为他的皇后和淑妃,“我要改变着一切”其实也变成了空泛的口号。

“一个没有人再看戏的皇宫,为什么唱戏的还不下台?”这或者就是他的现实,当外面的一切风起云涌,当世界的格局千变万化,他却还以一个空泛的“皇上”,一座空泛的皇宫,一个空泛的位置,成为一个空泛的符号。但是即使他无法实施他的革新计划,他无法以逃跑的方式去往牛津,甚至无法改变自己的婚姻,但是“我要亲政”的想法和实践似乎也变成了他改变现实的一种努力,但是生不逢时的他或许只能在自己剪掉辫子的冲动中接近了理想,或许在婉容新思想的碰撞中看见了希望,但那扇门却始终未能按照他的想法被打开,他只能继续孤独,继续郁闷,继续愤怒,继续在介浮宫的大火中退让,继续在“谁是谁”的游戏中满足欲望。

那扇门被打开,其实是外面的力量,而他只能以退出的方式永远离开了自己的皇宫,“原以为厌恶这个地方,要离开了却有些害怕了。”1924年,当溥仪被赶出紫禁城的时候,拿着那一个网球的他,似乎连最后亲政的希望也破灭了,斑驳朱红的墙,辉煌的金銮殿,群臣叩首的荣耀,一切都化为了乌有,那么大,那么小的紫禁城,却也原来容不下他,容不下一个皇上,容不下一个孤独的孩子。这仿佛又是命中注定的一扇门,当溥仪去了天津做了寓公,他内心的渴望不是出去,而是回来,在日本人的怂恿和引诱下,1934年,他成为了满洲国的皇帝。其实溥仪知道当满洲国的皇帝完全是日本人的阴谋,婉容当初也对他说,这是日本人在利用他,但是他的回答是:“我也要利用他们。中国已经背叛我了,我要复辟我的帝国。”对于溥仪来说,这一种利用就是让自己回到龙椅上,让自己再成为皇帝再拥有权力再开始亲政。这似乎是另一种理想主义,当拒绝出去,他便以转身的方式回到了另一个起点。

穿上龙袍,坐上龙椅,在登基仪式上,他变身为皇帝,但是他不再是那个想要干什么就能干什么的皇帝,旁边是持枪的关东军,他无非是一个傀儡,在虚化的权力中真正变成了一个空泛的符号。任命人总理大臣,是日本人的决定,却必须让他签字;在满洲国推行日语,是日本的文化统治,却也必须让他签字,当溥仪无奈地签下自己的名字,他的帝皇梦也只是一个名字。而对于真实的自己来说,也逐渐被架空,婉容和他的距离越来越大,他们欢愉的情爱生活也变成了空白,她借助于鸦片麻痹自己,又与司机媾和,终于在日本人所谓“维护不容玷污的帝王尊严”的理由下,孩子的“满洲国父亲”被杀死,刚出生的孩子被扼杀,而婉容也从此走上了疯癫的人生之路。

当婉容坐上日本人准备好的汽车离开的时候,溥仪从楼上跑下来,踩着碎雪追逐而去,婉容是他的妻子,尽管他已不爱,但是他在她离去的影子里分明看见了自己的落魄,自己的无奈,自己的屈辱,而一路奔跑最终在他面前的依然是那扇厚重的门,重重地关上那一刻,他和她,里和外,自由和禁闭,又以隔离的方式变成了他不可逾越的宿命。而在这被重新关上大门的际遇中,文秀似乎提供了截然不同的人生方向,当溥仪和婉容以亨利和伊丽莎白给自己命名的时候,文秀看到现实已经远离了自己曾经的皇宫梦,所以她坚决提出了离婚,即使在溥仪“不能和皇上离婚”的拒绝中,在婉容姐妹情谊的挽留中,她还是义无反顾地在雨中决绝而去,扔掉那把伞的时候,她仿佛找到了一直寻找的自由,找到了全新的自己,冲出去,离开,或者也应该是溥仪,应该是婉容的抉择,但是在自己被囚禁的现实里,他们始终没有勇气打开心里的那扇门。

满洲国,是另一个无法逃逸的牢笼,当日本无条件宣布投降,对于溥仪来说,那扇门似乎已经打开,但是当返回的婉容朝那些日本人吐口水,并非是一种解救,疯癫的她已经人生无多,当溥仪和她再次面对面的时候,那一扇门却又被关上,重重地隔开了他们,隔开了种种的恩怨。隔开的现实,其实就是溥仪这一生的象征,皇宫的大门向他关闭,满洲国的大门向他关闭,婉容的大门向他关闭,而在里面,他永远是一个孤独者,永远是一个在时代之外被架空的符号。而即使在新中国成立后,在那曾经满洲国关押过罪犯的地方,当他成为战犯的时候,也是那一扇门向他关闭,在里面他必须交代问题,必须坦白自己的罪行,必须改造自己的思想,10年的牢狱生活,是一种解救,但依然是一扇门的隔离。

当1959年终于从战犯管理所释放,他面前的门似乎才真正被打开,但是当他穿上普通人的工作服,骑着老百姓的自行车,在和政治无关的花花草草中度过余生的时候,他却听到了街上批斗的声音,那个他认为是好人的战犯管理所所长被戴上了高帽,被剃成了阴阳头,被打成了反革命,他冲上去,“他是一个好人,你们一定搞错了。”可是,得到的却是驱赶,在忠字舞的红卫兵面前,在处处都是革命歌曲的街上,他再一次被世界隔离,再一次看见了扭曲和挣扎的历史。

满清时他是最后的皇帝,复辟时他是被利用的皇帝,满洲国时他是傀儡皇帝;满清灭亡时他向民国投降,被赶出紫禁城之后他向日本人屈服,新中国成立后他又变成了罪犯,从满清灭亡到军阀割据,从日本侵华到政治改造,从三岁登基到亡国之君,从傀儡皇帝到阶下囚,溥仪似乎永远走不出那扇门,那扇通向自由的门,通向外面的门,这或者并不是一个个体的悲剧,当他成为一个历史符号的时候,或者也是历史深处的那种无奈,那种扭曲,那种挣扎,而最后留下的是永远的哀叹。

[本文百度已收录 总字数:5740]

思前: 三本书的打开方式