2018-11-23河流都在那里拐弯

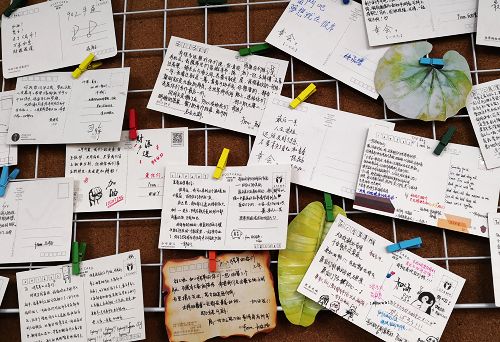

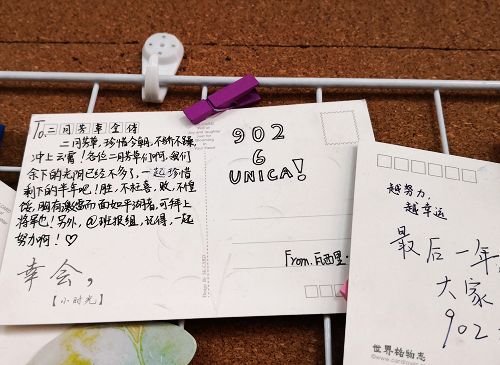

“二月芳草,珍惜今朝,不骄不躁,冲上云霄!”那一张“小幸会”的明信片就贴在后墙上,和所有的明信片一起,组成了他们最后的声音:对曾经岁月的怀念,对未来时间的期望,以及对于可能行走不同方向的描述。

但少年的名字却被遮挡住了,即使揭开上面覆盖的明信片,露出的也只是“瓦西里·元”——冠以苏联狙击手的名字,是不是在瞄准那个遥远却迫近的目标?是不是将以胜利者的姿态迎接挑战?那一句祝福的后面其实是另一句话:“胜,不枉喜;败,不惶馁,胸有激雷而面如平湖者,可拜上将军也。”引用来自于世界杯央视解说员贺炜,当七月的烽火已尽,当足球的战争已熄,对于胜与败的态度却始终以一种经典的方式回响着:谁会成为上将军?

或者也只是一种态度,在这个小小的教室里,甚至小小的学校里,他也经历了胜和败,也有过喜和馁,或者胸中也有激雷,但能“面如平湖”吗?从四楼的微格教室,到三楼的班级教室,上和下并非仅仅是行走的方向:所有大人聚在一起的时候,主题是关于升学,关于考试,关于创新实验班。三年级,第一学期,其实刚开了个头,但是对于懵懂的孩子来说,却要面对提前到来的选择:或者提早离开,进入第一层次的选拔;或者继续留下来,参加大一统的考试;或者在最后的名额中争取属于自己的那个位置……

横排和竖排,前面和后面,当大人们端坐在那里的时候,当讲台上讲述着某些政策的时候,其实大家都是旁观者,甚至从每个人的背影里读不出那种迫近感,但是,当大人对应着孩子,似乎命运一下子有了必然的选择。从四楼到教室,坐在孩子的座位上,便是一种对号入座的感觉,黑板上的PPT里是关于名字、关于成绩的解读,一双眼睛看见的是和自己有关的一切,似乎,那决定命运的一双手已经紧紧抓住了自己,再也无法脱离。

但是,孩子们却在别处,在别处的他们甚至比坐在对应位置上的我们更清楚自己会朝那个方向前行。靠着墙,靠着窗,透明的玻璃外面是一棵树,一片天,以及渐浓的秋天味道。其实下面也有流水,只不过在坐着的时候,根本无法看见水流的方向。这不是隐喻,这是现实,即使看不见方向,水还是会向自己的方向流进,甚至在某处会转弯:转向自己想要的方向,也可能转向自己无法把握的方向。抵达学校之前,我也行走在水的边缘,只是水向东而流,而我以逆行的方式向西而行。东和西,构成了自然和人为的两个方向,但是,在岸边,也有一棵树,有一片天,有渐浓的秋天味道。

是不是在自然的方向人,行走都应该是一个独立的过程?可是,独立于胜的喜悦,独立于败的惶馁,是不是所有人都可以“胸有激雷而面如平湖”?是不是谁都可以命名自己是“上将军”?可是,河流却不在自己固有的道路上,建设正如火如荼,机械、石块和泥土,改变了行程,当一条河被拦腰截断,当水流被引向别处,何来独立地胜?何来“面如平湖”?其实,所有的河流都在那里拐弯,没有激荡的水,没有冲刷的力,安静却带着疲态走向未明处。

孩子是不是也是那一条河?也是那一条条河?复数的河流,有着复数的选择,复数的选择,走向复数的命运,但是他们都将拐弯:下个月的竞赛,再下个月的考试,于是命运会在那里分叉:有人提前升学,有人继续坚持;再过几个月,最后一场考试会如期举行,有人主动选择属于自己的学校,有人被动接受无奈的现实……并不远的未来,并不远的离别,小小的明信片其实提前制造着某种分道扬镳的结局。

其实,一切都无法逃离时间的某个渡口,一年前,一样的深秋,一样的行走路线,一样的会议方式,却只是某种经过,那时的河流都一样的流淌。一年之后的今天,却发生了改变,而把时间再拉长一点,甚至连最后的影子都无法辨认最初的模样。如何面对抉择,面对时间,是一个必答题,而作为孩子的他们,似乎一下子被某种外力拔高了许多。也许,墙上的明信片,明信片里的“瓦西里·元”,甚至抽屉里残留的那只面包,都以游戏的方式表现着,他们,以及他,都还被称作是孩子,但是那个透明的世界已经提前把孩子纳入其中,即使看不到河流的方向,他们也必然要转向自己的方向。

他们,以及他,甚至也不和你同行。在一个下午的时光走向终结的时候,越过大门,是拐弯的方向,只是走在路上的时候,也只是一个人,而少年,依然骑着自行车,不在身后,也不在前面,早就拐进了属于自己的那条路,陌路而行,夕阳打在各自的影子上。

|

|

墙上的声音 |

[本文百度已收录 总字数:1756]

思前:沿着一种水的边缘