2019-04-07《一个唱,一个不唱》:我是女人,我就是我

门上和窗户上贴满了杰罗姆生前为苏珊娜拍的照片;少女时代,怀孕期间,以及生下孩子成为两个孩子的母亲,一种陈列,不仅仅是对于自杀身亡的杰罗姆的怀念,更是对于苏珊娜曾经经历不同阶段的记忆,而当这个记忆成为1976年“尾声”时的写照,更是一种女性主义的样本:“看上去很悲伤,我拍了她们疲倦的样子。”当初杰罗姆是如此定义这些照片的基调,照片上的苏珊娜带着忧伤的表情,黑白的影像里,是不知人生走向何处的迷惘;而当十四年过去,经历了失去杰罗姆死去的痛苦,经历了老家父母的嫌弃,经历了自我寻找独立的过程,现在的苏珊娜已经拥有了另一段属于自己的“完美婚姻”。

十四年,从当初的疲倦和悲伤到现在的幸福和快乐,苏珊娜的确提供了女性独立的一个样本,而在这个故事走向最终结局的尾声里,和苏珊娜一起的,还有已经生下了女儿的波林,虽然丈夫格里维斯和儿子不在身边,虽然她一直想念远在伊朗的他们,但是拥有了自己热爱的唱歌事业,她也和苏珊娜一样,体会到了独立的意义;还有教儿子“佐罗”弹吉他吹笛子的“未婚爸爸”弗朗索瓦,女友的离开让他独自陪伴儿子成长,对于他来说,和苏珊娜、波林一样,也在期待着美好的未来。

“大家都有好运。”这是苏珊娜对于所有人命运的一种注解,而在这个结尾时刻,苏珊娜和波林这两个女人,却被赋予了女性主义的特有意义,“两个人迥异,但唱歌的人和不唱歌的人都想象:为了女人的幸福做了战斗。”在这一场横跨十二年的战斗中,他们在好运中都称为胜利者,都以独立的姿态选择了自己想要的生活。但是这似乎并不是最终的结果,苏珊娜、波林这两个女人成为活生生的女性样本,但是在他们中间却有一个需要重新面对未来的女人,她就是苏珊娜的女儿玛莉儿,“现在他站在入口处,或许战斗不会那么容易吧。”当阿涅斯·瓦尔达在旁白中表露出某种担心的时候,让自己走向独立的女性主义之路似乎还有更多的困难——最后的镜头对准了正处在少女时代的玛莉儿,她的脸上含混着看见样本时的坚定和对于自己未来生活的迷惘:是否她也会遭遇如母亲那样的经历?是否她也会追求属于自己的独立?

1976年的尾声,距离1962年的故事启幕已经过去了四十年,距离西蒙娜·德·波伏娃的《第二性》出版过去了27年,为什么关于女性的独立还会是一件让人担忧的事?瓦尔达一定读过波伏娃的著作,作为一个女性导演,她身上具有强烈的女性意识,也希望通过电影传递给观众,甚至希望所有的女性都像波林一样在自己作词作曲的歌曲里喊出“我是女人,我就是我”的女性主义宣言,都像苏珊娜一样在悲伤的而故事里找寻到属于自己的位置和幸福的生活,都像这个1976年的尾声一样每个人都走在“好运”之路上,但是正如波伏娃在书中所说:“女人不是天生的,而是后天形成的。”在女人的生活里,在这个社会中,“后天”的那股强劲力量正与强烈的女性意识形成对立,甚至在某种程度上女性还是处于弱势,还是未能真正独立——无论是在制度层面,还是在观念上,一个更强大的男性世界似乎成为了一种无法改变的现实。

似乎任重道远,但是当瓦尔达把少女时代的玛莉儿推向了那个入口,当她还在担心“战斗不会那么容易”,似乎在某种意义上表达了女性不自信,而其实,当她将苏珊娜和波林树立为战斗者,甚至最后是胜利者,也是不彻底的,她们追求自我独立之路看上去更像是一种无奈而被动选择的结果。1962年的时候,苏珊娜已经是两个孩子的母亲,但是她根本没有享有做女人的幸福,一方面是年幼的孩子需要自己的照顾,另一方面家庭的债务让她看不到光明,而最重要的是,她是一个人未婚妈妈。

| 导演: 阿涅斯·瓦尔达 |

未婚先孕,似乎是她命运的一个转折,她爱摄影师杰罗姆,当然杰罗姆也爱她,但是他们没有结婚,即使拥有了两个孩子,也几乎是处在分居状态:杰罗姆在自己的摄影室里,为顾客拍照,几乎就住在那里;苏珊娜一个人带着两个孩子,身心疲倦。他们为什么起初不结婚,他们为什么会欠下债务,瓦尔达并没有明确告知,但是当他们处在一种爱情被现实击溃边缘的时候,无论是苏珊娜还是杰罗姆,其实都是生活中的失败者。在这个阶段,瓦尔达并没有强调女性的弱者地位,反而是身为摄影师的杰罗姆,在生活的压迫下,失去了最后的勇气:他用一根绳子结束了自己的生命。

或许是无所选择的选择,或许是对于生活的逃避,当一个男人自杀身亡,生活中的所有担子都压到了苏珊娜的身上,也正是从这个时候开始,她反而更加坚强。那时候苏珊娜的肚子里已经有了第三胎,正像杰罗姆当初对她说的那样:“如果我们有钱,就会让他生下来。”但这生活走向了如果的反面,所以苏珊娜选择了堕胎。在当时,堕胎是非法的,为了帮助朋友,波林从别人那里借来了300法郎,让她去瑞士做人流,但是苏珊娜还是选择了沙拉布街的“暗医”,费用节省了,但是因为之后的并发症,苏珊娜失去了生育的机会,当她之后和医生比埃尔开始第二段爱情和婚姻,其实也带着身体的这个缺陷,在某种程度上也成为女性缺失的一种象征。

因为杰罗姆的自杀,因为两个孩子需要抚养,因为老家瓦索恩父母的冷眼,苏珊娜开始寻求独立,她照顾孩子,希望他们健康成长;她学习打字,希望找到一份属于自己的工作;她开设了家庭计划中心,帮助那些遇到困难的女人——当她终于谋得了一份工作,终于拿到了第一笔收入,她兴奋地告诉孩子,“我好幸福。”这是独立女性的一种心声,如果这是生活所迫让她做出的选择,那么当她爱上了比埃尔做出的决定,更是一种精神意义上的独立。比埃尔是工作在土伦的一名医生,当那次苏珊娜的儿子马丘脚骨折之后,是比埃尔送他到医院,之后也是比埃尔经常来会诊,当苏珊娜第一眼看到他的时候,一见钟情的爱情故事就发生了。但是她没有让自己在前进一步,因为她知道比埃尔是有妇之夫,当那次比埃尔邀请她去散步的时候,苏珊娜还是拒绝了,她在给波林的信中说:“我不能爱上他。”

这是一种在爱情中自觉的意识,更是不重蹈覆辙保护自己的行动,而当比埃尔之后找到她告诉她自己已经离婚之后,她才走进了他的世界,才第二次唤起了爱的感觉,才走进了让自己幸福的家。这种幸福迟来了十几年,对于苏珊娜来说,也是自我成长的一种写照,从当初的被迫独立,到之后的明确拒绝,苏珊娜的女性意识是逐步建立起来的,女性是后天形成的,而女性意识似乎也是后天形成的。而和苏珊娜不一样,波林从少女时代开始,就表现出自我的独立:她去杰罗姆的摄影工作室,拍摄了一组照片,却是大胆展露自己的身体;她在父母面前表达对于传统家庭的不满,“跟着父母的规矩就是好孩子,但是爸爸就知道出气,妈妈总是生气。”父亲便一个巴掌拍在她的脸上;她从朋友那里借来300法郎,为了照顾去堕胎的苏珊娜的两个孩子,她骗家里人说和学校乐团出去演出,结果谎言被揭露之后又是被咒骂一顿;于是,她喊出了“我要做歌手”的决定,也从此走上了几乎和家庭决裂的生活。

|

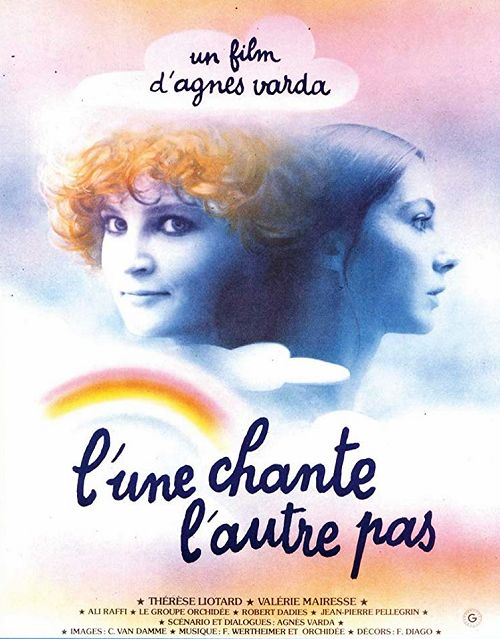

《一个唱,一个不唱》电影海报 |

当杰罗姆自杀苏珊娜带着孩子去往老家之后,波林和好友组建了乐队,开始了自己的演唱生涯,她们在审判16岁少女堕胎案的法院门口唱:“我们只想生我们想要的孩子!”“审判做了人流的我们吧……”为女性的权利呐喊;她和队友们开着汽车行走在乡村,一起唱“我是女人,我就是我,我不是道具,不是装饰”的歌曲;她追求自己的爱情,在阿姆斯特丹旅行的时候认识了伊朗人格里维斯,两个人走向了恋爱……

可以说,波林一直在属于自己的人生道路上行走,她的身上具有强烈的女性意识,她选择自己的事业,她喊出自己的声音,她唱出自己的心声,她展现自己的身体,“我的身体是我自己”,女性似乎从最基础的属性中确立自己的位置,才能不在这个男性世界里成为配角。而且,在这个过程中,她和苏珊娜组成了平行世界,“一个唱,一个不唱”,但都在自我的独立上不妥协。但是,波林的这条路并不顺畅,一个强烈渴望独立自由的女性,却在爱情和婚姻中依然败下阵来。她爱着格里维斯,格里维斯也爱着她,当她的演出计划被文化部分拒绝而陷于经济困境的时候,格林维斯将她带到了伊朗,最初可能只是为了让她散心,在异域世界里获得不一样的感受,但是当到了伊朗,她似乎又走向了一条比苏珊娜更难走的路。

来到伊朗,波林一开始是新奇,随后和格里维斯结婚,“在混合着圣香和精液味道”的仪式上,她蒙上纱巾成为了新娘,之后又是怀孕,正当她即将成为母亲的时候,她和格里维斯之间的矛盾开始暴露,“在法国他是个自由主义者,但是在这里他又回到了古代社会。”这不仅仅是格里维斯个体的原因,也是整个伊朗社会对她造成的困惑,其实在伊朗,男女之间的不平等更加明显,“伊朗是男人的世界。”波林的感慨终于使她离开了伊朗,当她终于在法国生下了孩子,其实问题反而变得更加尖锐:格里维斯说自己是一家之主,必须回到伊朗,而波林又不想再去那个男人的世界。两个人的态度都是如此决绝,尽管彼此都爱着对方,但还是选择了分离:格里维斯带着孩子回到了伊朗,而波林成为流浪歌手,和女伴们奔波在法国乡村和城镇。

两个爱着的人无法在一起,这其实是一个远比女性独立更现实的问题,伊朗作为一个男性的世界,其实将这种矛盾推向了极致,而在这个问题上,似乎根本没有好的解决办法,但是匪夷所思的是,波林竟然选择了这样一种方式来平衡:在格林维斯走之前,生完孩子身体刚刚恢复的波林怀孕了,这是他们计划的一部分,按照波林的意思,丈夫和儿子去往了伊朗,那么她就要再生一个“平分”。这是女性独立的象征?这是男女平等的写照?就像格林维斯当初说的一样:“真傻,不像话。”看起来他们各自拥有了一个孩子,在数量上取得了平等,但是这不是独立,而是制造了更多的不平等:对于他们来说,爱人不在身边换来的是想念和孤寂,而且到最后格里维斯也没有再回到巴黎;对于孩子来说,他们永远失去了共同的父母之爱,永远在一种爱的缺席里成长。

而波林最后生下的是一个女儿,甚至取了和苏珊娜一样的名字,在某种程度上,这才是1976年尾声里最令人不安的一种命运,玛莉儿有自己的母亲在身边,有支持她的继父比埃尔在身边,看着母亲一步步走来她也早有了自己的独立意识,她和男同学在一起的时候就说起女性的自由,即使他走向了那个入口,在未来的人生之路上或许也并不会走得太极端,而波林的女儿呢?她是平等意识的实验品,也是牺牲品,当一种形式意义上的平等变成了独立的象征,她反而跌入了“女人是后天形成的”精神深渊。

从1962年到1976年,这是两个女人的独立史,但是不仅仅陷于两个个体,从少女到未婚先孕的母亲,从爱恋中的女人到已婚女人,从家庭到社会,从与丈夫分离到重新走上婚姻殿堂,她们几乎囊括了女人的不同阶段,几乎定义了所有的属性,在“我是女人,我就是我”的心声中,她们突围,她们找寻,她们战斗,她们也在命运中迷惘,在选择中坚持,在平等中误入歧途,或许在任何时候,女人都站在那个入口前,都进入到不容易的战斗中,无论唱还是不唱,最重要的是从对抗走向自由,就像波伏娃所说:“一旦她不再是一个寄生者,建立在依附之上的体系就崩溃了;在她和世界之间,再也不需要男性中介。”

[本文百度已收录 总字数:4608]