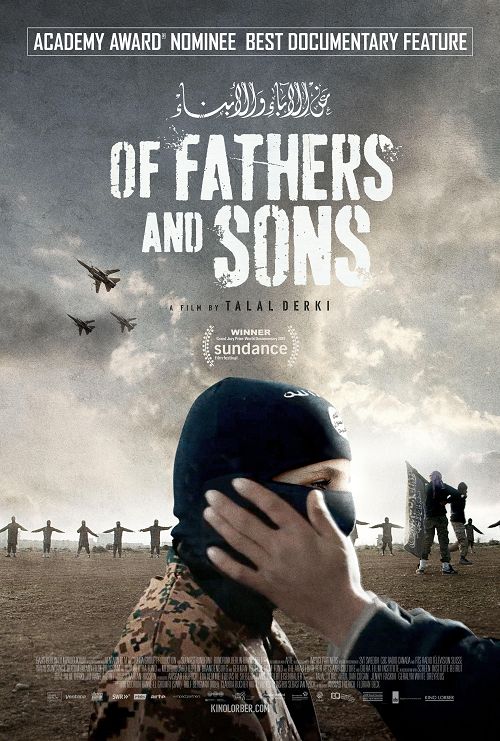

2019-11-02《恐怖分子的孩子》:等他长大了我会送他上战场

塔拉勒·德尔基终于要离开了,后视镜里的那个村子,那条道路,已经渐行渐远,当向前而后视,独特的视角里是某种矛盾:“我正翻过人生这一页并结束这场梦魇,回到家中与柏林的家人团聚,带去家乡巨变的记忆……”离开而团聚,在塔拉勒·德尔基内心来说,既是一种舍弃,也是一种不舍,这里曾是自己的家乡,但是当叙利亚内战战火不熄,当圣战成为一种恐怖袭击,故乡只是一种记忆,而他在两年前以圣战战地记者的身份回到故乡,并非是唤醒对于故乡的回忆,而是记录已经成为基地组织努斯拉阵线控制区域的日常,故乡不再是故乡,一种过客的经过,含有多少的感伤?

但塔拉勒·德尔基是克制的,他摄制的纪录片片名是“Of Fathers and Sons”,其实避开了“恐怖分子”这样的固化身份,而是在“如父如子”的关系中记录并体会这种变化,是的,高喊“真主万岁”、拿着枪参加圣战,期待建立公正的哈里发的阿卜·穆罕穆德是努斯拉阵线成员,在某种程度上是“恐怖分子”,他曾参与战斗,他曾关进监狱,他曾杀死敌人,而现在,他制作炸弹,他负责排雷,一切都是为了这场“圣战”的胜利。但他也是一个父亲,一个有8个孩子的父亲,恐怖分子和父亲的双重身份其实带来的两种关于生命的场景:为了圣战,他可以以真主之名杀人,他进入到的是自己制造的死亡场景;而在孩子们面前,他是慈祥的父亲,他是充满爱意的父亲,他要让他们长大,这是关于生命和成长的场景。而在生与死两种生命场景里,恐怖分子和父亲合二为一的身份似乎也像塔拉勒·德尔基对于故乡的复杂感情一样,既是一种回来,又必须选择离开。

从监狱中回来,从战场上回来,阿卜依然是一个恐怖分子,他怀念战斗的日子,他为村子里不再有苏菲派而兴奋,他为抓住了那些国防军俘虏而高兴,他甚至还握着枪对准路上骑摩托车的敌人,“可惜让他跑了。”他在家里将排雷之后的炸药和雷管收集起来,然后卖给需要炸药的人,那只箱子被捆扎好,以8550元的价格卖给了别人。而那次排雷,让他失去了左脚,“小心点,我不想让你回家只剩一条腿。”一起排雷的人在阿卜出发前这样对他说,但是5分钟之后爆炸发生了,当被炸断了左腿的阿卜被送回了家里,他痛苦地挣扎,他祈祷真主保佑,而当腿伤慢慢恢复,他对着镜头说,当时爆炸发生后他曾经祈祷真主,现在看来,祈祷的确应验了,因为只是失去了左腿,他还可以开车送孩子们。

对于阿卜来说,他的一切行动都是以真主之名实施的,他认为圣战的目的就是为了建立一个哈里发,“必须用正义代替。”而现在的世界,已经进入到了世界末日,在他看来,世界末日起始于9·11袭击,也有人认为是萨达姆被美国赶下台,所以对于努斯拉阵线的成员来说,阿卜认为第三次世界大战必然爆发,“那是一次非常宏大的战争。”在这一种对未来的预判中,他是兴奋的,在腿部受伤的时候,阿卜从手机上听《圣战之歌》:“我们的牺牲将充满荣誉和骄傲……”所以面对自己的受伤的身体,阿卜更也对未来充满了信心,就像每一个参加圣战的人所说:“每有一个英雄倒下,就有一千个英雄出来,每有一个孩子被杀死,将会有一千个孩子出生。”

出生的孩子是更大的希望,将承载更多的使命,所以在父亲这个身份上,阿卜寄托着未来的期望,但是在自己失去了一条腿“离场”的故事里,父亲却成为另一种在场,他不曾离开,甚至以更亲密的方式延续着自己作为恐怖分子的身份。阿卜有四个老婆,八个孩子,最大的孩子奥萨马是他被关进监狱时出生的,按照阿卜的说法,他一直在祈祷,最后真主给了他一个孩子,一个希望。所以这些孩子在阿卜看来,都是自己圣战事业的继续,在命名上,体现了延续性,无论是奥萨马,还是艾曼,他们的名字就来源于基地组织领导人,而最小的莫里姆则以自己兄弟的名字命名,因为他死于战场——如此取名,阿卜说出了自己的原因:“我关注圣战新闻,我着迷于塔利班,孩子就是真主回应我的祈祷。”

| 导演: 塔拉勒·德尔基 |

孩子出生,他们从被命名开始,就无法摆脱一种生命的符号意义:他们是恐怖分子的孩子。孩子毕竟是孩子,在他们身上有天真纯洁的一面,有浪漫快乐的追求,他们会在废墟里玩起抛石子游戏,胜负都是快乐;他们会在储满水的池子里游泳,在自由游曳中享受快乐;他们会用塑料袋和蜡烛制作孔明灯,在灯火飘远中也许许下心愿。他们会读科幻作品,打开自己想象的空间……像所有孩子一样,他们的童年里会有五彩斑斓的故事,但是当他们出生在这片战火弥漫的土地,当他们生长在这样的家里,无可避免地要成为恐怖分子的孩子,但是命运的残忍就在于,他们既无法选择这样的出身,他们也不会逃避这样的成长,在一个目光中只能看见屠杀,在耳边只能听见爆炸的世界里,他们耳濡目染必然是父亲的孩子。

那只鸟被他们捉住,孩子们问:“是不是应该把它放了?”他们还有另一个选择:关进笼子。这是在他们面前可供选择的不多的现实之一,连阿卜都说:“还是放了吧,关在笼子里像是在监狱。”对于一个有过监狱生活的人来说,这或者也是对于自由的一种向往。但是还没有选择,鸟就死了,哈塔布用刀插进了小鸟的肚子里,于是那只被抓在手里鲜活的小鸟变成了躺在地上没有羽毛的尸体,阿卜说:“真主给我们是让我们吃了它。”一种转折,其实根本不是在生命层面上体会生与死,为什么杀死了它?孩子的回答是:“我们把它放下,把它的头砍了下来,就像父亲对那个男人那样!”。

关进笼子还是放了?这本来是一个选择,甚至两个选择都不是指向死亡,但是当哈塔布的那把刀很自然地杀死了小鸟,没有一个人悲痛,阿卜说死了就可以吃了,孩子们说,爸爸杀人也这样——一种合理化的屠杀,在“如父如子”的生活中变成一种日常。的确,阿卜的生活方式、价值观和对战争的态度,是孩子们人生学到的第一课,他们就是在这样的氛围中长大:他们将炸药灌进可乐瓶中,然后埋在沙土里,“只要有人踩上去,就会爆炸。”孩子们像玩游戏一样跑上去,踩到买可乐瓶的地方,又迅速抛开,第一次没有爆炸,第二次没有爆炸,当第三次踩上去的时候,可乐瓶发出了沉闷的爆炸声——还好孩子们跑得快,没有被炸伤,在爆炸声之后是孩子们的笑声;孩子们因为游戏时发生争执打架,奥萨马被按在地上,他的嘴里却是不服输的那句话:“我不会放弃。”然后爬起来冲上去,就像一个不肯认输的战士;吃肉的时候,阿卜用刀将肉割下来,“感谢真主。”一边吃他一边说,而孩子们也慢慢学会用锋利的刀如何割下一块块的肉;阿卜叫奥萨马如何排雷,如何射击,而当奥萨马和邻居孩子发生打斗,他便将他的头发都剃光以此惩罚他……

|

《恐怖分子的孩子》电影海报 |

但是,身为父亲,阿卜却又对他们充满了爱意,一回家,他就来到最小孩子的身边,躺在那里和他玩游戏,孩子说闭眼,阿卜就闭上了眼睛,孩子在笑,又接着说睁眼,阿卜睁眼,孩子又笑;当阿卜的左脚被炸,邻居们将他抬回了家,孩子们看到这种情景纷纷哭泣,叫着“爸爸你怎么了?”阿卜安慰他们说:“这是真主的旨意。”奥萨马过来,当阿卜躺下的时候,他用手抚摸着父亲的受伤的部位;阿卜看着这些慢慢长大的孩子,他的内心充满了欣喜,“我对孩子们的爱太多了,如果撒在星球上,那么就不是地球而是“爱”球。”无论是内心的爱意,还是让他们成为战士,对于阿卜来说,都是作为一个父亲应该做的,而正是这种“如父如子”的合理性,在恐怖分子之外的世界里,便成为了一种残忍。

他们以杀鸟为快乐,他们在争斗中决不放弃,他们也学会了屠杀和射击,“等他长大了我会送他上战场。”阿卜这样说出了孩子们今后的命运,于是他们参加了圣战训练营,穿上迷彩服,戴上黑色头套,住在封闭的营地,他们每天进行训练,钻火圈、射击、抓俘虏演戏,都成为他们的日常,而在训练中,他们几乎成为了半个战士:训练官灌输他们圣战理念,“追随基地是我们的职责。”还训练他们不害怕的精神,而在实际训练中,为了规范动作,竟在他们脚边射击,而且万一出现伤亡他们概不负责——就是在这样严酷的环境中,他们渐渐失去了作为孩子的那一部分天性,而成为未来的恐怖分子,“昨日还很软弱,今天做好准备,明天在真主的旗帜下战斗。”

但是在他们被训练成为圣战战士的同时,命运其实也打开了另一个小小的口子,奥萨马因为训练成绩突出,有机会进入下一轮更为严苛的训练,实际上,当他坐上那辆卡车,奔赴下一个训练营的时候,他的命运已经真正被改变,他变成了阿卜的继承者;而艾曼因为训练成绩不好失去了这次机会,当他重返校园,似乎另一种生活开始了:在教室里,孩子们学习知识,艾曼走上去在黑板上写下了33-27的得数,而其他孩子开始唱歌,三个女孩子走上讲台,动情地唱起了歌——这是在塔拉勒·德尔基镜头中第一次出现女性,当阿卜左腿受伤回家,传来的是女人的声音,但是画面中没有出现他的妻子;当阿卜在谈论有次自己的侄女因为没戴头巾孩子用枪扫射,侄女也没有出现在镜头里。女性是缺席的,这无疑是现实的真实写照,她们只是生育的工具,只是男人的支配的对象,只是圣战的服务者,但是当在教室里,塔拉勒·德尔基的镜头第一次对准他们,似乎也在注解着命运被颠覆的另一种可能。

艾曼回到了学校,会在学习中走上和奥萨马完全不同的路,奥萨马走向了训练营,也会像阿卜所说将奔赴战场,塔拉勒·德尔基说:““不同的路将我们分开,奥萨马将被引向死亡之路,他真诚的笑容和反叛精神已成为过去。”告别过去,告别童年,作为成长的样本,无论对于艾曼还是对于奥萨马,塔拉勒·德尔基都表达了某种悲伤,兄弟俩可能从此不会聚首,而这个已是满目疮痍的故土,从此也将不会让自己回来——2011年他因为叙利亚内战离开了故乡,而这部纪录片拍摄完成之后,他收到了死亡威胁,从此也再无法踏上故土——是一种舍弃,也是一种不舍,就像孩子们的命运,他们在无法选择中选择,他们的选择又无法改变这里的一切,只有在渐行渐远的后视镜中,成为被记录的影像。

[本文百度已收录 总字数:4107]