2020-08-20《使女的故事》:“脱下红色”中书写新“创世记”神话

寻找资源的时候,搜索到的“The Handmaid's Tale”更多是美剧版的《使女的故事》,这部2017年由瑞德·穆拉诺、麦克·巴克、凯特·丹尼斯、弗洛莉娅·塞吉斯蒙迪、卡莉·斯考格兰德导演的剧集,到目前为止已经播出了三季:第一季10集共600分钟,第二季13集长约780分钟,第三季13集共585分钟,三季已经播出了36集,剧集总长度1900分钟,如果不休息观看,将会花去近32个小时,而且由伊丽莎白·莫斯导演的第四集正在拍摄中,预计2021年与观众见面。

要花32个小时看一部美剧,对于我来说是根本不可能的事,而网上此剧的电视迷大有人在,甚至形成了一种追剧热潮。和美剧版的热闹相比,施隆多夫1990年拍摄的电影,几乎找不到资源,当108分钟的电影被湮没于1900分钟的美剧里,是不是电视剧击败电影创造了一个神话?其实一个问题是:玛格丽特·阿特伍德400多页的小说为什么在不同的电影导演和电视导演里会呈现出这种两极分化?是不是美剧为了迎合太多的观众审美趣味而进行了讨巧式的改编?没有看过电视剧,当然没有发言权,但是当施隆多夫的电影在极其困难的情况下找到了资源,并在音轨不同步、字幕机译的状态看完,不是对于将400多页的原著改编成四季超长电视剧版有了答案,而是将小说改编成通俗电影故事有了深刻体会——在没有阅读玛格丽特·阿特伍德小说的情况下,电影只是施隆多夫独立的电影,但是为什么它在简约中失去了更多值得思考的开放性主题?

开放性主题就是源于女性的存在维度,当凯特一家试图逃离建立了独裁政权的基列共和国,她其实就是用一种冒险在寻找自己的女性身份,那个未来世界的基列共和国就是一个被宗教原教旨主义所统治的政教合一国家,女性缺少独立性,她们是国家的财产,负责为国家生产,实际上女人就是生育的机器,。所以对于凯特来说,工具化的女性是自己的一种身份标签,但是从一开始她要逃离这个国度,却又展现了她的另一种身份:她有丈夫,有女儿,所以她是妻子,是丈夫,而这个身份具有的母性就让她成为普通而正常的女人。所以实际上,凯特一家在边境准备逃离,她是拒绝成为生育工具和国家财产,这是对于自我主体的认同,但是在边境中,丈夫被巡逻警察枪杀,5岁的女儿吉尔则失踪——当丈夫死去,女儿失踪,她被迫去掉了作为正常女性的身份标签,从而成为了一名被国家分配而借腹生子的“使女”。

正是从她戴上具有身份识别的手环,穿上红色的衣服,她的女性身份被彻底抹除,由此进入到女性工具化的国家主义时期——而这正是基列共和国的常态。这样一种未来国家的形态是基于男性极权而建立的,因为世界遭遇严重污染,因为人口出生率骤降,所以国家需要有生育能力的女性成为女仆,作为统治阶级的生育工具。当凯特成为红色中心的一员,她穿着红色衣服成为了指挥官弗雷德的使女,在一定的时间期限内接受借腹生子的任务。穿上红色的使女衣服,就是她们物化的象征,红色象征着诞子时的鲜血,这一形象定位源自耶稣的女追随者“抹大拉的玛利亚”,而像指挥官妻子赛琳娜一样的女人,则穿着蓝色的衣服,这一形象源自宗教绘画中圣母玛利亚的蓝色罩衫——红与蓝,是不同女性的身份符码,而这一符码完全呈现着玛利亚分身的宗教隐喻,也就是在皈依基督前后,女性具有不同的身份,并且在这种身份的象征中被约束。

但是,分身之意义,在于他们还有着某种同一性,赛琳娜为什么会成为弗雷德的妻子?电影里没有交代,但是凯特之出现,完全是赛琳娜作为女性具有生殖意义的分化,弗雷德在仪式开始之前就诵读了《圣经》的“创世纪”部分:“拉结见自己不给雅各生子,就嫉妒她姐姐,对雅各说,你给我孩子,不然我就去死。雅各对拉结生气,说,叫你不生育的是上帝,我岂能代替他做主呢?拉结说,有吾的使女辟拉在这里,你可以与她同房,使她生子在我膝下,我便靠她也得孩子。”“使女”一词即从这里而来,因为拉结无法生育,所以使女便替她与丈夫的同房,这便是一种替代式的分身,而在仪式中,弗雷德作为统治者,作为指挥官,也是作为男人进入凯特的身体,开始机械式的生育工作,但是红色的凯特后面是蓝色的赛琳娜,这是一种显明化的替代过程,当弗雷德进入凯特的身体,当凯特的手被赛琳娜抓住,凯特只是中间作为一个存有生育功能的中介,在这个意义上凯特完全没有女性应有的情感,甚至中间的高潮和快感都属于赛琳娜。

| 导演: 沃尔克·施隆多夫 |

这便是最有隐喻的一个场景,弗雷德在仪式过程中几乎只看凯特,而凯特身后的赛琳娜也看着凯特,作为一种物化的工具存在,凯特其实是一种不具有女性意识的存在,但是男人和女人的目光都聚焦在她身上,反而使得她成为最重要的角色,当物化的工具成为决定成功的关键因素,从某种意义上反讽了具有统治力的弗雷德的无能,和作为有独立地位女性的赛琳娜的从属,也正是从仪式开始,凯特反而占据了主动,并为她寻找真正属于自己的女性地位创造条件。这是一个关键性的反转,弗雷德的无能,其实是作为仪式中男性的无能,甚至是仪式本身的无能,在三个月之后,仪式中的凯特依然没有怀孕,在医院检查时医生就对她说时间不多了,而医生甚至想自己代替指挥官,但是被凯特拒绝了,这是一种基于女性意识的拒绝,甚至是对于权力的反抗。

在这个反转中,无论是对于弗雷德还是赛琳娜,还是对于凯特,都有了重新对自我的定义:弗雷德在仪式中根本无法让凯特怀孕,但是他却喜欢上了凯特,单独邀请进办公室,一起走拼字游戏,或者主动问她,种种行为都是在去除仪式的标签,而返归男性女性的平等性存在,但是弗雷德对于凯特的喜欢,只是一种肉体性的欲望呈现,他最后带着凯特进入那个有些淫乱的场所,就是一种欲望的映射,里面的女人或者像妓女,而里面的男人都有着尊崇的身份,只有在这里,男人和女人都展现了他们最本能的肉欲,但是弗雷德只是带凯特来这里,只是在暧昧的房间里坐着,他们也根本没有实质性的动作——从这个意义上将,弗雷德作为统治者,连最基本的肉欲都没有了,统治者甚至也是一个机器而已。

弗雷德带凯特去那个场所完全是秘密行动,因为赛琳娜根本不知道,之后她发现之后骂凯特是妓女,实际上赛琳娜害怕自己的地位失去,害怕自己也沦为某种工具,而其实在作为妻子存在的现实中,她本身就是一个工具,不能生育就是取消了女性最基本的功能,她眼睁睁看着自己的丈夫进入凯特的身体,弗雷德带凯特进入那个会所又从来不会和自己说,所以她基于对自我的拯救,和凯特建立起某种同盟关系,“我们拥有共同的母性。”但仪式无法让凯特受孕,她甚至想出了让凯特去尝试另一种办法,那就是去找弗雷德的专职司机尼克——这不是让凯特重新去发现自己爱的能力,而是完全为自己的地位着想,但是凯特和尼克之间早已存在了隐秘关系,赛琳娜的建议使得这种隐秘关系被合法化,也从此,凯特又重新找到了自己的女性身份,甚至在爱的世界里开始了对基列共和国完全的背叛。

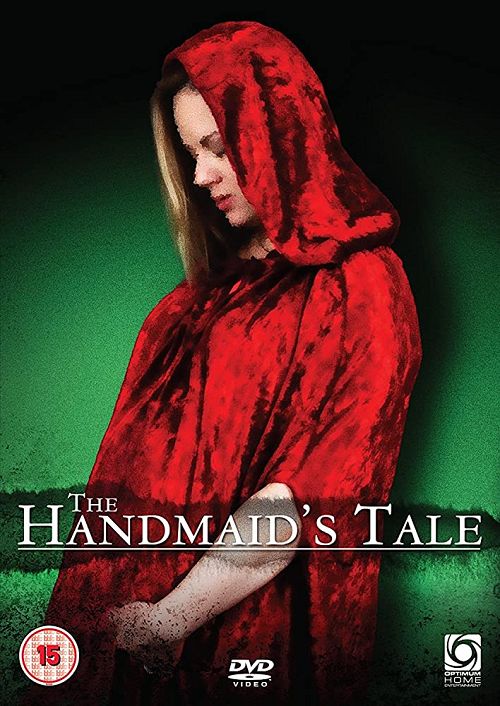

《使女的故事》电影海报

从具有正常女性意识的女人,到成为生育工具的使女,再到从仪式的失败中重新寻找自己女性意识的女人,凯特在这个过程中不断改变自己的身份维度,正是这种改变,一方面使得施隆多夫有意忽略了这个未来世界的荒诞性,他只是在凯特重新回到红色中心、见证“淫荡”的使女被吊死、基列共和国发生叛乱中展现出来,那个和她一样的使女莫伊拉的冒险经历是施隆多夫表现这一主题的个体样本,她和凯特合谋将作为管理者的莉迪亚绑架到卫生间,并互换衣服使自己轻松离开,后来在那个隐秘中心再次遇见了莫伊拉,虽然她没有选择去往基列共和国的殖民地而留了下来,但是被摧残的手代表了她冒险计划的失败。

施隆多夫没有更多着墨于基列共和国的外在秩序,而是围绕着凯特的命运转变,而在这个转变中,对于她女性维度的多重阐述显得机械,在缺失了开放性隐喻的剧情中,凯特甚至从来不具有对自我的体认,甚至作为最基本的妻子和母性女色在尼克的感情里逐渐淡化。起先,凯特总是想起在边境中死去的丈夫,尤其想起5岁的女儿,对于她来说,女儿是生命中最重要的存在,当她失去女儿的消息寝食难安,当她孤独一人时泪流满面,而当赛琳娜告诉她女儿找到了,但是不能让她见面,在照片的回忆中凯特显得无可奈何,而之后她寻求尼克的帮助,而尼克告诉她的是自己一时也没有办法。

在这样的一种情境之下,凯特的命运似乎来了彻底的反转,在夜晚她用手中的刀割破了弗雷德的喉咙,在赛琳娜都没有发现弗雷德已经死去时,尼克带人进入了弗雷德的家把凯特带走了,凯特还以为尼克背叛了她,不想这是尼克的一个计划,在其他人的帮助下,凯特终于成功逃离了基列共和国,最后的一幕,凯特挺着大肚子,在山顶上钻进了一个帐篷,而画外音是尼克写来的信,他希望凯特耐心等待他的消息,让她等待肚子里宝宝的降生,“让他出生在不同的世界。”在尼克的温馨话语中,凯特的眼中闪现出希望的光芒。一种结局是在期待中落幕的,尽管凯特还没有女儿的确切消息,还没有尼克的成功到来,但是在另一个不同世界,她看见了存有希望的生活。

肚子里的孩子,作为凯特女性维度的一个象征物而出现,她没有成为生育工具而怀孕,没有成为赛琳娜的替代品而成为宗教的牺牲品,这是她重新成为女性的重要标志,但是在女儿没有确切消息的情况下,她的女性意识其实有点不真实,她带有希望的目光变得有些不合理,实际上这也削弱了她在整个过程中的悲剧性意义,而在这个和尼克产生情感孕育后代的过程,也完全在缺少铺垫中变成了一种人为的设置,甚至于也成为一种创世纪神话,就像她在弗雷德的家里,赛琳娜给她取名叫“Offred”,是“of Fred”的意识,即“弗雷德家的”,这个名字就是一种从属性的工具存在,而施隆多夫对她的解放,像是让她的名字变成了“off red”——“脱下红色”的命运颠覆式改变,基列共和国是一个荒诞的乌托邦,它在取消女性独立意义中构筑了“使女”这一神话般的存在,而凯特和尼克又在施隆多夫“脱下红色”的命运大转变中,其实构筑了更为荒诞的乌托邦。

[本文百度已收录 总字数:4191]