2022-08-20《闪耀之风》:风在往哪个方向吹

风是闪耀之风,是红色之风,是革命之风,“闪耀之风,吹拂着旗帜,旗帜上写着:自由万岁……”当农民学生们扯起红色的旗帜,当他们高唱“闪耀之风”,他们所向往的自由到底会以何种方式出现?但仅仅是闪耀之风,仅仅是音乐里的高歌,仅仅是以政治音乐剧的方式呈现,那一面旗帜真的能寻找到正确的革命之路?真的能实现自由的目的?

不妨说这是米克洛什·杨索的一次影像实验:农民学生是革命的主力,教堂是革命的舞台,在载歌载舞的斗争中,在没有真正武器的对决中,一场辩论,一次投票,一种驱逐,都成为关于革命的一次演出,而在这种探寻自由真义的实验中,杨索想要回答的似乎是这几个问题:到底谁是真正的革命者?革命该如何组织?革命的最终目的是什么?这三个关于革命的问题并非对应于农民学生和神学院学生可能的三个辩题:品性和历史的关系是怎样的?世界是可认知的吗?基督教和共产主义的关系如何?——因为三个辩题被提出,最终并没有进行广泛而深入地讨论,反而在双方不同谋中,本然地进入到了第三个辩题里,于是基督教和共产主义的关系既存在着同一性,又有着本质的区别,于是,这场关于革命的实验变成了求同存异的“行为艺术”。

在这个舞台上,出现的是三种人群的代表,一类是以安杰列为代表的警察,他们拥有警车,拥有警察,拥有手枪,他们代表的是国家权力,他们拥有的也是逮捕人的权力,但是自始至终,警察在这个舞台上都出于弱势地位,在湖边被农民学生拦下之后,他们拿走了安杰列手上的枪,他们把警察扔到了水里,然后是学生和警察一起载歌载舞,安杰列甚至也和高唱自由的学生们躺在一起;在教堂里,安杰列也开着警察进入,并且要把名单上的神学院学生抓起来,但是他们的警车被学生推倒了,名单上的学生也没有被逮捕;最后,当农民学生将草垛点燃,声称要烧掉教堂,安杰列也只是威胁了他们一下……在整个过程中,警察没有行使国家权力,他们拥有的权力被置于一边——这似乎也在表达着杨索国家权力的“无用论”。

第二类人群则是神学院的学生,他们本来就在神学院里,聆听着神父的教诲,安于教学的秩序,当农民学生闯入进来之后,他们被动地面对他们,他们没有参与到以支部书记菲凯特·拉斯劳为首的学生代表提出的辩论,甚至警告他们不要扰乱这里的秩序,神父当然也拒绝和他们对话,但是在农民学生不断发起的攻势下,他们只能应对,而后来对菲凯特提出的论题进行反对,又掀掉了警察的车,这足以显示他们的力量,而在对抗力量之外,则是另一些妥协的力量,他们谎称自己没有掀车,他们不想戴上高帽子,他们当然也不想成为革命者惩罚的对象。所以对于他们来说,基督教神学虽然是他们追求的目标,但是在不同观念的冲击下,有坚守者,也有背叛者。

除去警察为代表的国家权力和以神学院学生和神父为代表的神权阶层,第三类便是杨索关注的群体,那就是学生运动的代表。菲凯特穿着红色衬衫,他们拿着红色旗帜,无疑他们是红色的代表,而红色就意味着革命。革命行动对他们来说,却并非是畅通无阻的,在湖边他们拦下了安杰列的警察,似乎阻止了国家机器行驶权力,当警察和他们一起唱歌时,革命似乎同化了他们;他们闯入了教堂,把里面的牧师和神学院学生都叫了出来,为的是给他们带去真正的马克思主义,于是真正的革命行动开始了:他们把神学院学生围成一圈,高唱着“我们是民族的守护之星”,“资本家有个阴谋”“来吧,我们用刺刀引领农民走向武装”……他们把里面的神父都叫出来集中在广场上,让他们脱去教袍加入他们;他们提出了三个辩题,要在辩论中灌输他们正确的无产阶级思想……

| 导演: 米克洛什·扬索 |

在这个过程中,拥有高涨革命热情的农民学生成为了这个舞台上的主力,无疑他们也是这个实验影像中的革命者,但是无论是歌声里的自由,还是舞蹈中的革命,都只是无产阶级理论的一种言说,或者说只是一种文明式的革命。看起来他们占据了上风,但实际上他们并没有真正达到革命的目的,神学院学生可以离开,可以不理睬他们,甚至可以对他们扰乱教学秩序的行为提出警告。但是在这里出现了一个非常关键的问题:革命的对象到底是什么?神学院学生卡曼和其他代表首先质问菲凯特的是:“你射杀过德国人吗?你是真正的革命英雄吗?”菲凯特没有直接回答,而是针锋相对:“你为什么不问我是否敢于面对苏联的坦克?”一方提出的是德国纳粹,另一方则说到了苏联坦克,两者都和革命有关?都和自由相涉?

实际上这就是关于革命的意义问题,卡曼说到了德国纳粹,是因为他是一个犹太人,“我曾经活在废墟和库房里,我曾经戴着黄星被证明是犹太人。”所以对于他来说,只有射杀了德国纳粹才是真正的英雄,而菲凯特说到了苏联坦克,一样是权力甚至是暴力的象征,在这个意义上,他们所说的东西殊途同归,那就是恐怖活动,卡曼说自己最讨厌的就是恐怖活动,而菲凯特也说自己最痛恨恐怖活动——虽然他们言说的内容不一样,但是恐怖主义让他们站在了一起,辩论似乎也达成了某种一致。虽然菲凯特在这个时候还在坚持着革命,还在言说着马克思主义,还是要通过武装推翻政权,“我们将争取建立第一个光荣的政权。”而卡曼依旧对他的观点进行反驳:“我们不是在野党,我只是为了学习,为了成为一名生物学家,只有他们能拯救我。”一个是为了建立新的政权,一个是为了追求更高的理想,虽然目标不一致,但其实也是殊途同归,于是卡曼和神学院的学生唱起了“哭吧,基督徒们,这是沉重的悲伤……”甚至他还教农民学生的代表莎博唱起了“当想起天国我们在哭泣……”

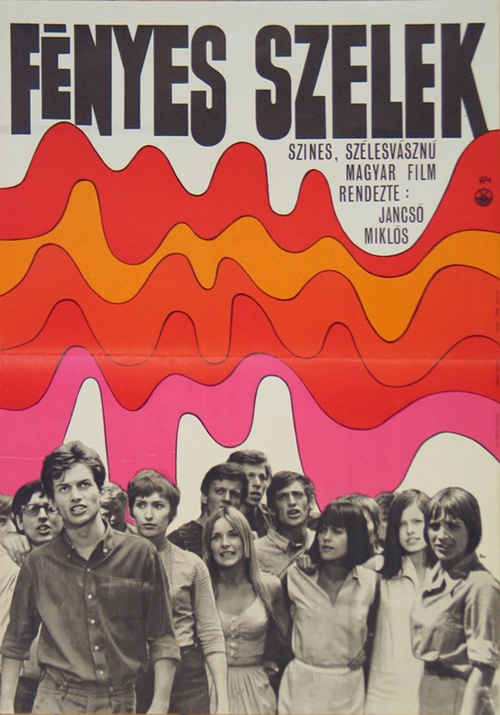

《闪耀之风》电影海报

实际上这就是他们关于“基督教和共产主义”的辩论,而辩论不是为了谁说服谁,而是达到一致,那就是抛却沉重的悲伤,那就是走向属于每个人的自由。也正是在这一对话之后,菲凯特开始了动摇,他在教堂钟声敲响的时候对学生们说:“我们应该和他们成为朋友。”而且他做出了一个令人诧异地决定,那就是辞去自己支部书记的职务,“我想成为一名技术员,我想去进修。”这似乎就是卡曼的影响,放弃革命而投身于和个体有关的生活中,这也许是最大的解放。正是因为菲凯特做出了决定,这个革命的实验就变成了关于组织程序的问题:莎博说他疯了,而另一个代表兰托斯则建议召开临时会议,以投票的方式决定菲凯特是否卸任,最后以多数决定少数通过了投票,于是菲凯特不再是支部书记,由此革命行动开始了新阶段。

“我们要去战斗”成为革命新的宣言,他们重新回到了教堂,莎博先是让推翻警察的那些人站出来,然后让他们自己戴上高帽,有人说谎说自己并没有干,莎博竟然同意了;之后莎博又宣布废除神学院的教学活动,神父们只要脱下教袍就是“我们的朋友”,并对其中的不革命者进行惩罚;他们将教堂里的经书收集起来堆放在一起,还有革命者用石头砸碎了教堂的玻璃……这是革命的第二种形式,从论辩式的观点对撞,到破坏性的革命行动,似乎是走向了一种实质。但其实,在革命组织上还需要完善,纪律委员会的几个人站出来,提出了“权责问题”,并根据程序决定将带头的莎博等死人“驱逐”,但是莎博提出了质疑:“如果我们在短时间内改变立场,那么这将是一个非常严重的问题。”除了对程序本身提出异议,她也拒绝自己离开革命队伍,“没有人有权力驱逐我们。”在莎博的质疑和拒绝下,纪律委员会又收回了刚才的决定,于是让莎博等人归队,但是这明显又是“短时间内改变立场”的行为,一种悖论产生了。

从革命者对革命理论的宣传,到革命行动的实施,从菲凯特提出卸任到临时会议的举行,从革命行动的实施到纪律委员会的介入,从被驱逐到重新归队……杨索在这个舞台上不断进行着和革命有关的试验,这已经不只是一个舞台,而是成为政治生活的一个缩影,但是资本家的阴谋还在,基督徒的悲伤还在,权力的干涉甚至镇压还在,即使闪耀之风吹拂着旗帜,即使旗帜上的自由在迎风招展,当最后革命者从教堂里撤出,当火烧草垛没有成为革命的烈火,一切也归于沉寂——杨索以30个长镜头探寻革命的意义,最后也充满了无力感,“风在往哪个方向吹”也成为了一种未知。

[本文百度已收录 总字数:3368]

顾后:在火中,一个人大摆宴席