2021-02-26《寻找小津》:东京是一场流动的梦

对我来说,小津的作品代表着“电影艺术失去的天堂”。我敬仰他,电影史上最圣洁和虔诚的宝藏。如果我来定义,电影是为什么发明的,我将这么回答:“为了产生一部像小津电影那样的作品。”

——维姆·文德斯

他拍摄日本家庭的生活,沉静而带着忧郁,他记录日本传统的转变,怀旧而带着遗憾,他叙说日本经济和文化的衰落,伤感但不悲怨,经历了默片时期、早期有声片和彩色片时期,在60年的生命中拍摄了54部电影的小津安二郎,他的名字和电影有关,和东京有关,和人类的情感有关,而当文德斯将他的电影定义为代表“失去的天堂”,将他的作品称之为“最圣洁和虔诚的宝藏”,小津无疑具有了厚重也沉重的象征意义,而这种象征并非只有符号意义,文德斯甚至将其归结为电影的本体,是一切电影人都在追寻的一个终极目标。

1983年,当文德斯扛着摄像机来到日本,走向东京街头,开始他“寻找小津”行动的时候,无疑他是为了这个终极目标而来,也就是“为了产生一部像小津电影那样的作品”,但是,这部作品到底是什么?文德斯是清楚的,一方面他认为小津的电影总是在叙说同样简单的故事,总是同一类型的角色,几乎总在同一处地点:东京,所以他拍摄的是“东京物语”,一个东京,就是无数个东京,在复数的世界里,小津的电影涵盖了日本四十多年的经济、文化和生活,这种复数而为同一性的“东京物语”在文德斯那里就是一个“日本化”的小津;但是,这种日本化又意味着“国际化”,他的电影同样也表现西方的出现,经常是美国的东西和日常生活习惯——霓虹灯和拉丁字母,高尔夫和垒球、裙子、广告和英文字母等等,所以在他展示了“本世纪人类的影像”,这是一个有用的、真实的、准确的影像,“不仅从中可以找到自我,重要的是从中自我也得到了熏陶。”

一个日本化的小津,一个国际化的小津,一个制造了有用、真实和准确影像的导演,一个让人找到自我并让自我得到熏陶的导演,这就是小津和电影之间复杂、多元的关系,在这多重的关系里,文德斯的“寻找”也具有了不同的维度:一方面他是要寻找小津,以及小津镜头下的东京,这是一种致敬式的寻找,正如他自己所说,东京之行就是一次“朝圣之旅”,是对于偶像的一次致敬,是对于艺术天堂的造访,更是对电影的一次寻觅——这是从个人到个人,从电影到电影的一次连接;另一方面他要在这个国际化的象征世界里找到“自我”,在现实的、东京的记录中寻找“电影艺术失去的天堂”,找到人类可能的突围。

在个人意义上,致敬小津式的“寻找”就有了一个目标,这是小津逝世20年之后的1983年,这是小津镜头下不断呈现的东京,在时间和空间被固定的世界里,文德斯寻找东京的“小津元素”:它们是曾在小津电影中扮演过主要角色的笠智众,是15年来从第二摄像师助理到第一摄像师的厚田雄春,是小津位于镰仓市圆觉寺的小津墓——在文德斯的镜头下,这些小津元素还原着一个鲜活的小津,一个追求精致的小津,一个忘我的小津。笠智众把小津看成是老师,也是父亲,这个和小津年龄相差不大的演员,在小津的电影里总是扮演着“父亲”,平时一两遍就过的镜头,在严苛的小津那里,甚至要拍300遍,笠智众认为小津让他学会了“忘我”,“希望成为小津笔下的那抹色彩”,这种忘我就是“小津化”的一个写照:小津身边的一切都成了小津的延伸;厚田雄春对于“小津化”的感受也是强烈的,15年的时间里,他不断走进小津,不断用摄像机实践着小津的理念,从习惯了固定高度、固定焦距拍摄对象,到那块赠送而保存着用以精确时间的“宝贝怀表”,小津在厚田雄春那里,就是一个严苛的、守时的、静止的人,甚至不免机械保守,“已经固定,谁也不能去改变”,但是这种固化对厚田雄春来说,却成为自己的一种生活实践,“我们把彼此都给了对方”,当那些同事都纷纷离开通过拍摄新闻片赚了钱,当小津去世之后他与其他导演合作找不到感觉,厚田雄春身上也刻下了深深的小津印记,成为“小津化”的另一种延伸。

| 导演: 维姆·文德斯 |

但是,“小津化”在某种意义上却也是去除了个人标记的“非小津化”,在镰仓市圆觉寺,笠智众带着文德斯来到了小津的墓地,上面没有小津的名字和生卒年月,只有一个中文繁体的“無”,去除了自己的名字,代之以“无”,这或者正是小津的一种祛魅,而这种祛魅达到的“无”是人生的虚无,是电影的空无,正如文德斯的“寻找”,从有物之寻找到最后的“无”,是不是代表着小津的“东京物语”也和他去世的肉身一样,和他逝去的电影艺术一样,成为一个不复存在的神话?“让我恐惧的是,小津神话中的东京真的存在吗?”文德斯似乎真的是感受到了恐惧,他把东京之行命名为“朝圣之旅”,在飞机上看小津的电影,“纯粹地看,不为任何理由”,在东京拍摄在小津电影中经常出现的火车,他的这些行动似乎是刻意小津化,要在物的层面上还原小津寻找小津,但是当置身在小津已经逝去的东京街头,他的恐惧真的变成了一种虚无和空无。

电影艺术失去了天堂,但毕竟小津用电影的方式在寻找,但是在真实的东京,连电影似乎也失去了,生下的只有电视,“每台劣质的电视机都成为了世界的中心。”去往旅馆的公交车上是不断变化频道的电视,在宾馆的房间里是不关闭的电视机,电视文化无孔不入,而电影在文德斯看来,也完全电视化了,“我们的世界不断在变化,用于思考,内省和观察的时间越来越稀少。今天的电影总是匆匆忙忙,跟随了电视的速度。”电视提供了太多的信息,制造了太多的视觉噪音,让我们失去了思考的时间和能力,让一切变成了消费。而漫步在东京街头,文德斯的恐惧感和空无感也弥漫在他的镜头里:在弹球游戏机房里,人们也是忘我地游戏,文德斯自己也试了一把,“我也沉迷了,却又孤独,一种奇怪的感觉。”文德斯把这种忘我看成是战后日本人对受伤灵魂的慰藉;有人修理不锈钢的挡洞扇,发出了游戏对于人们来说就是一场赌博的感慨,“今天你从这里载誉而归,明天可能一败涂地。”在高尔夫球练习场上,许多人站在圆形的发射台上,不断地击打,有人甚至卷起报纸当做球杆在无中挥杆;墓道两旁的樱花开放了,人们在那里拍照留念,对于死亡他们从不避讳,但是绚烂的樱花却是日本文化中死亡的象征;餐厅的橱窗里摆放着仿真的食物,他们几乎和真实的食物一模一样,为了探究他们的制作工艺,文德斯还走进工作间认真地拍摄下来,记录他们的制作过程……

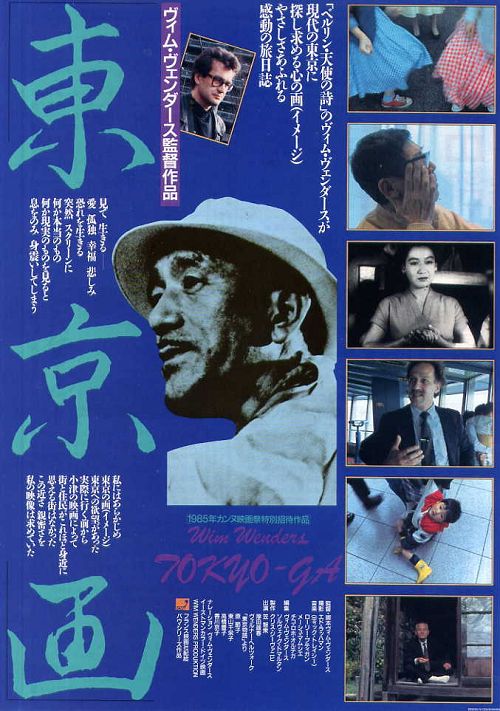

《寻找小津》电影海报

在一分多钟的长镜头里,文德斯记录下了东京不断行驶的火车,纵向的,横向的,组成了一个无处可逃的网络;在雨夜的东京街头,文德斯的镜头里是闪烁着的霓虹灯,里面有日文,更有拉丁字母和英文字母,它们混杂着叙说着一个国家化的东京……这是1983年的东京,小津笔下的那些人和事,那些景和物,似乎都已经不存在了,这是一种具体的“无”,一种令人不安和恐惧的“一无所有”,而小津墓碑上的“舞”在一方面是小津的追寻目标,另一方面是不是对于现实东京的预言?文德斯从“無”开始的感叹正是沿着后一种思路:“人与人之间的隔阂如此之大,电影和现实之间的距离也无法弥补,所以真实的场景在电影里已经很少了,只有在小津的电影里它才成为一切。”在文德斯看来,小津电影的最宝贵品质就是真实,这种真实具有日本化的特点,更具有世界性的意义,“他们如同修道一样,精简于简单和重要使得每个表达,每个动作,每个词语,每件事物都闪耀着自己的光芒。”所以文德斯认为,小津电影本身就是故事,每个人都是故事的证人,他们在电影中自然流露,所以在这个真实、可行的影像世界里,人才能够认清自我。

真实、自然、纯粹,电影便是生活本身,文德斯定义了小津电影最本质的东西,他也正是沿着这条路去“寻找小津”,但是也许是个人意义上的致敬太过强烈,文德斯的寻找把一种过程变成了纯然的目的,所以在电视的视觉噪音中,在游戏的沉迷中,在东京街头的喧闹和混杂中,在时间流逝造成物的缺失中,文德斯陷入某种失望,小津的神话不存在了,那种真实也不存在了。文德斯无疑是想通过小津寻找国际化的存在,在东京的东京塔,他遇到了赫尔佐格,在新宿的酒吧,他遇到了克里斯·马克,他拍摄他们,而他们也组成了“寻找”的群体:赫尔佐格在东京塔上对着文德斯的摄像机表达了同样的想法:想要寻找明晰的、纯洁的景象;一直拒绝出镜的克里斯·马克这次终于在画着猫头鹰的纸片后面露了一下脸——高塔上的迷惘和短暂的露脸,东京对于他们,似乎也在这两种场景中具有隐喻意义:赫尔佐格似乎还没有拍摄日本拍摄东京的电影,在他看来,他的寻找并没有达到目的;克里斯·马克拍摄过关于东京的电影《日月无光》,他是从东方的象征主义角度来解读东京。

而文德斯镜头下的日本和东京,因为小津之逝去,因为致敬的个体表达,寻找变成了纯粹的目的,甚至在语言的设置上明显感觉到别扭,笠智众、厚田雄春以及东京的市民讲的是日本语,赫尔佐格用的是德语,而自始至终文德斯用英语在讲述——当面对同样来自德国的赫尔佐格,这种语言上的错位更加明显,文德斯作为一个德国导演,为什么要用英语?这似乎也和电影的发行有关,和市场有关,而这也变成了某种目的论。文德斯正是在一种目的论的构建中寻找小津,从而失去了对于真实的理解,而其实,1983年的东京,东京的人和物,人和物制造的喧闹和沉迷,难道不是一个真实的东京?弹珠游戏、公园游人、练习高尔夫球的市民、仿真食物的制作者,他们就是东京的一部分,就是小津之后另一种真实的存在,“东京是一场梦”,当小津的神话已经不存在,梦其实就变成了流动的、持续的现实之梦,它不抵达最后的目的,它在自己的方向上自然流淌,就像小津在拍摄电影时的一个观念:“只有你走过去,取景和选景才能完成。”1983年走入东京,就是在接近一个真实的东京,就是在拍摄一部真实的电影,寻找而走进,从来都一种过程,“我们是他们存在的证人,发生的事情从他们的生活中自然流露,而不是相反。”

[本文百度已收录 总字数:4080]