2021-06-11《无望的人们》:权力世界永远没有出口

进口是存在的,出口也是存在的:从上海图书馆查阅完资料进入地铁口,需要戴口罩,需要健康码,当然也需要乘车二维码,但在虹桥站下车时,从出口出来除了支付没有任何规定;天山电影院虹桥艺术中心旗舰店拿票进入影院,进口有很多工作人员,他们提醒要将随身携带物品寄存,更不要将食物带入,而90分钟的电影观影完毕,从出口出来,也没有任何要求。出差上海顺带观看上海电影节电影,疫情时代的出口和进口呈现出完全不同的状态,在严进的规定中,出口似乎永远是无阻的,永远是敞开的。

但是在米克洛什·扬索1966年的影像里,进入了那个被关押的工事中的人们,却永远找不到出口,他们被高大的墙阻隔着,他们被黑暗的屋子关闭着,他们被游戏规则控制着,在看见了出口却无法走出的绝望状态中,他们成为了“无望的人们”。要寻找出口,他们必然是从进口中进入的,而让他们进入其中的则是电影指向的那个动荡的历史年代,指向民族运动相关的事件。1848年,处于奥地利统治下的匈牙利爆发了民族解放运动,但是革命最后失败了,失败而成为俘虏,他们被关押在匈牙利普斯塔大平原上的工事中,当奥地利人的霸权再次确立,反抗奥地利统治的这些游击队队员,以及附近参与反抗的农民、地主都成为了囚犯——革命失败成为囚犯,所有人的命运就在被推进进口时发生了改变。

这是建在大平原上的工事,大平原提供了一种宽阔的视野,杨索的镜头越过那几道灰白的高墙,望出去是一马平川的世界,它通向远方,通向比远方更远的存在。但是,镜头的越过只是杨索在表达一种突围的欲望,对于这里的人来说,他们的目光被高墙所阻隔,他们只能一次次收回目光,重新看见没有出口的这座监狱。但是,即使看见一望无际的大平原,即使看见比远方更远的存在,最后连绵的地平线依然变成了一种无法逃离的封闭世界,它是一种旷远式的空无,没有依靠的存在,没有起伏的变化,当然也绝不会有希望——在关押期间,有人趁着混乱曾经追随着那些送饭来的女人队列,向远方跑了出去,但是最后还是被抓了回来;也有人站在高处看见了军队对女人的侮辱,当然也看见了更远方的平原,但是他们依然无法逃离,最后他们以愤怒的对抗方式选择从高墙上跳下,他们以另一种方式选择了死亡,也许只有死亡才能离开永远被束缚的目光和身体。

把目光收回来,把身体收回来,把希望收回来,便是厚厚的墙,便是黑暗的屋子,便是高大的门,便是走不出的牢笼,从这里到那里,从室内到室外,从白天到黑夜,几乎是一模一样的存在,甚至在放风时,在让嫌疑人指出要找的人时,他们也是被戴上了头套,绳子连接着他们,他们在天井里绕着圈子,一样是看不见,一样是迷失,也一样是无望。这些人被关押在这个封闭的世界里,集体纳入到一个游戏中,这个游戏的主题是:谁是游击队首领桑德尔?游戏规则是:谁能认出桑德尔他就可以被赦免。有游戏当然需要有游戏规则,当他们除去了那个穿着羽毛衣服的亚诺什的头套,将他从黑暗的屋子里转移到别处,他们告诉他的游戏规则便是:找出比你杀人更多的人,你就可以获得自由。

| 导演: 米克洛什·扬索 |

这是一个具有诱惑的规则,它的出口就是自由,似乎找出杀人更多的人也不是难事。但是当亚诺什答应条件开始指认杀人者,他其实忽略了这个规则背后的潜规则:如果他只是说谎而随便指认他人,那么当那人举出证据否认了他的指认,是不是自己就存在了说谎的危险,军人就可能以此理由将他杀死;如果他选择不说谎,这就意味着他必须找到比他杀人还多的人,而这并种可能性并不必然存在;而且他不知道通过这个规则,关押他的军人到底又怎样的下一步计划。但是亚诺什为了得到自由,他还是铤而走险——而这又将他推向了另一个深渊,因为如果他指认,那么很明显他就已经脱离了这些囚犯的阵营,也就是说他成为了人人仇恨的叛徒。亚诺什还是走向了这条无论如何都无法真正找到出口的不归之路,已经成为了叛徒的他仔细回忆比自己杀人多的人,也从放风的囚犯中辨认自己想要找到的人。

他的目光停留在那些人身上,又从他们身上划过,在目光的对视中,形成了一种对立,但是亚诺什还是确定了目标,他将信息告知了军人,但是当他再次进入囚犯中间的时候,他已经成为了敌人,那天夜里,他被人扼死了——想要获得自由,最后走向了死亡,亚诺什成为了游戏规则下的受害者。而这也暴露出游戏规则本身就是一种引诱,甚至就是一个深渊。军人后来改变了规则,他们将几个嫌疑犯关押在独处的牢房里,那些牢房低矮,人只能蹲在里面,黑暗和压抑变成了另一种折磨,但是军人故意不锁上其中的两个牢房,第二天他们发现锁上的那个牢房也被打开了,也就意味着不上锁的两间牢房里的人放走了被锁住的那间牢房里的囚犯,所以他们接来下制定的规则则是:分别拷问这两个人,让他们说出放人的真相。这个游戏的残酷性在于,这两个未上锁的牢房,关押的是卡巴伊父子,如果他们的说法不一致,那么说谎的人就会被处死,在两个人只能一个存活的情况下,父亲和儿子其中一人就会是杀人犯。在单独审讯中,父亲和儿子起初都不承认,后来他们警告说如果谁也不说就全部处死,于是父亲卡巴伊承认是自己放走了囚犯,但这或许是为了让儿子能活下来,但儿子也说是自己打开了门,也是为了保住父亲的性命——军方没有将两人处死,他们将卡巴伊父子分开来吊在了树上,对他们进行更为严苛的精神折磨。

指认杀人更多的人,指认放走了囚犯的人,指认谁是游击队首领,实际上军队制定的种种游戏规则,都并不是想要得到他们想要的那个人,他们甚至希望在这种游戏中得到快感,而对于无望的人们来说,相互指认制造了矛盾制造了对立,似乎看见了那个出口,但是又被绝望地拉了回来,所以出口是不存在的,自由也是不存在的:当他们被军队一个个找出来,他们谁都有希望获得自由,但是重新回到囚犯中间,他们又变成了疑似的领袖——这便是游戏制造的晕眩感,这便是规则带入的绝望区,因为,在这个游戏里,当游戏规则成为游戏本身,权力便成为制定游戏的唯一存在:这些军人穿着同样的衣服,做出相似的动作,他们之间根本没有区别,他们作为一种类的存在,就取消了所谓的个体性,于是,在权力面前他们都变成了机器,而这个游戏就是由机器带着他们自动走向死亡。

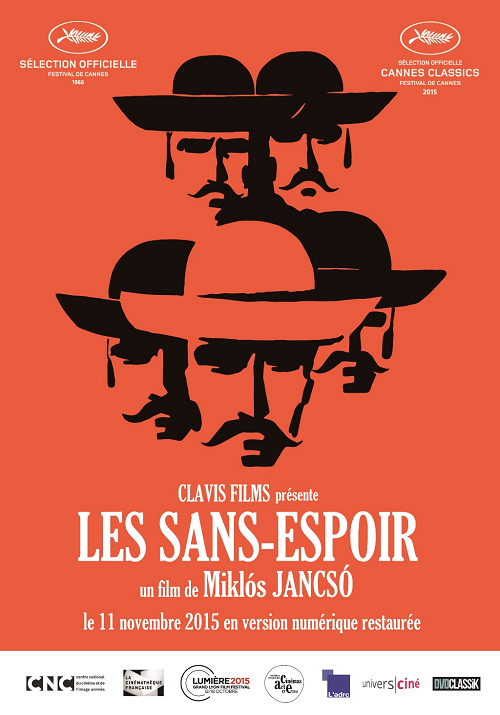

《无望的人们》电影海报

亚诺什死了,他成为游戏的牺牲品,那些从高处跳下来的人死了,他们在反抗中走向了死亡,还有那些被秘密杀害的人,他们只不过是取乐的工具,戴着头套被绳子连着转圈的人,就像是被驱赶的羊群,对于他们来说,命运也像即刻被屠宰的羊,根本看不到出口。但是只要没死,他们都保存在有一天被释放的机会,尽管不断被折磨,只要有这个希望在,他们就不是“无望的人们”。果然,战事发生了变化,游戏规则也随之而改变,军队将囚犯都放了出来,然后让他们站成一列,然后分发给他们统一的服装,甚至还给了他们枪支和战马——他们从俘虏变成了战士,为的是在即将到来的战争中加入奥地利军队。这像是希望的到来,他们的身份发生了改变,有人还因为有着出色的骑术而被任命为小头目,组建了自己指挥的骑兵队。

高墙不见了,黑屋不见了,游戏不见了,折磨不见了,他们都看见了新生的出口,骑在马上,站成队列,驰骋在大平原上,他们都看到了自由的希望。而且,前方来报,奥地利国王已经赦免了曾参加过游戏队的这些囚犯,那个首领桑德尔也不再追查,听到这一消息,那些参加过游击队的人兴奋起来,他们大喊大叫,他们高唱起歌曲——对于他们来说,不仅自由来到了,连和平也实现了。但是,这或许又是一个更加残忍的游戏,因为游戏规则如下:凡是那些高呼的人,那些唱歌的人,必须重新被抓起来。因为他们自己暴露了身份,他们就是曾经对抗奥地利的革命者,这个游戏比其他游戏更致命的一点是:他们自己承认了身份,于是,他们再次成为俘虏,再次成为囚犯,再次被推向了死亡,再次成为“无望的人们”。

游戏在不断地改变,游戏规则在不断地更新,而不变的是俘虏之死,是背后的权力机器,在这个用权力构建的世界里,有告密者,有牺牲品,也有无辜者,但是当他们从那个进口走进这个人间炼狱,无望的人们再也找不到出口,因为门已经关闭,因为路已经堵死,因为世界已经封闭,因为双眼已经被蒙住,因为革命没有了革命者,“原谅我们的领袖,原谅他的缺席……”

[本文百度已收录 总字数:3505]