2022-07-05《你还记得多莉·贝尔吗?》:成长,不在催眠中

“你还记得多莉·贝尔吗?”有人这样问你;“你还记得多莉·贝尔吗?”你会从这个问题开始思考;“你还记得多莉·贝尔吗?”于是你开始自问——或许没有答案,或许问而不答,或许问题本身就是答案。“你还记得多莉·贝尔吗?”一个问题永远指向“还记得”的过去,它需要在他问和自问的转换中面向自己,也需要在对过去的思考中走向未来:一个在过去出现过的名字,一个由记忆中的名字带来的往事,如何启向关于未来的人生?

当然,首先应该回到过去,“现在的情况非常复杂……”官员们召开会议研究的那个“现在”就是和正在成长中的迪诺有关的过去:在社会现象上,过去是青少年犯罪严重的过去,是孩子们找不到方向的过去,是年轻人抽烟、喝酒、买彩票谈论不穿内裤女人的过去,当现实如此呈现,“还记得”的多莉·贝尔出现在迪诺的生命中的时候,她是易逝的存在:像是躲避在那间狭小的鸽子房里,从来没有可以自由进出,在肉体遭受璀璨之后,被普格的摩托车带走,从出现到消失,像是一个梦,“还记得”的多莉·贝尔变成了不记得的记忆,那个雨夜,看到楼板上迷离双眼的多莉·贝尔,听到喊不出来却发出痛苦声音的多莉·贝尔,发现被男人控制而无法脱身的多莉·贝尔,迪诺的眼泪顺着雨水流了下来,悲伤而忧伤成为“还记得”的普遍情感,它是每一个男孩走向成长之路上最痛苦的回忆。

从过去走出来,需要怎样的方式?还是回到官员们的会议上,针对青少年犯罪问题,针对城市里的“政治牢房”,他们终于达成一致,要在俱乐部里组建一支乐队,从而开始把萨拉热窝建设成文化中心,于是他们从迷失的孩子那里挑选乐队成员,这是一种拯救,头上缠着绷带的雷西姆便是这种拯救的暗示,缠着绷带具有的病态性,是受伤的标志,而他们在心理上也遭受了同样的伤害,从劳改学校出来而成为官员眼中乐队的成员,就是一次新生的开始,于是他们坐在电影院里,观看摇滚乐队的影像,艺术式的拯救成为他们告别过去的一种方法。

这是一种社区式的拯救,但是孩子们还是在抽烟,还是在喝酒,还是在买彩票,还是在谈论女人,仅仅组建乐队,仅仅丰富文艺生活,并不能取得立竿见影的效果。而在国家层面上,走向未来是一个宏大的命题,那就是“共产主义”,“共产主义是工人阶级的解放事业,它从来和私人问题无关……”迪诺的父亲马胡这样解读共产主义,这个家里有9本马克思主义著作的共产党员对共产主义的未来充满了信心,他在家里总是要召开家庭会议,小儿子米德胡是会议记录者;他和迪诺的叔叔聚会的时候所谈论的还是马克思,“马克思是个好人……”他坚信共产主义会在2000年真正实现。这是一种被意识形态影响的未来观,身为父亲的马胡本身就是家庭里的意识形态,家里的马克思,他会在喝多了酒后回来,会叫醒已经睡睡的孩子,会召开家庭会议,会咒骂打了迪诺的大儿子克里姆,“在这个家里,只有我有权力把人绑起来。”

父亲是权威,父亲是党员,父亲坚信共产主义会到来,但是未来的共产主义到底是怎样的存在?它是一个名词,它是一个口号,它是夸张到荒诞的神话:迪诺读着报纸上关于未来设想的文章,地球轴可以被修正,南北极会修建防波堤,印度样的水被抽干可以形成新的陆地,世界人口可以新增1460亿……这样的共产主义真的能实现吗?这个疑问最后变成了当初坚信不疑的父亲的最大疑问,已经患了肺癌的马胡对读着文章的迪诺问:“你相信这样的日子会到来?”这是一个从深信到怀疑的父亲,而这也成为对意识形态本身质疑的隐喻,“只有穷人才相信意识形态和宗教。”那个天马行空式的共产主义越是诱惑人,就说明穷人就越多,就说明“还记得”的就是一个不堪的过去。

| 导演: 埃米尔·库斯图里卡 |

马胡从深信到怀疑,这是一种可贵的反思品质,身为父亲,马胡体现的是一种复杂性,其实在一开始的时候,口口声声说着共产主义、一次次召开家庭会议、只有自己才有绝对权威的父亲,只是在表面上成为一种意识形态,当他说“共产主义2000年一定会到来”,也说“共产主义是一门科学吗?”当他把家庭会议看成是绝对权威的象征,他却在质疑这种形式本身,“家庭应该废除……”而在意识形态之外,他是一个发现迪诺和多莉·贝尔在鸽房里却不声张的父亲,他是一个自己在医院偷偷抽烟也允许迪诺抽烟的父亲,他是一个关心迪诺是不是喜欢性感女人的父亲——在个体性的父亲意义上,他是一个和蔼的父亲,甚至是一个从来都对共产主义意识形态持怀疑态度的父亲。

从意识形态到个体主义,这是父亲的转变,实际上是为迪诺的成长找到了方向。迪诺在那些孩子群里,也抽烟也喝酒也谈论女人,甚至也是青少年犯罪的潜在可能者,当然也是官员物色乐队成员的对象之一;他也对共产主义抱有信心,“共产主义不存在进退两难……”“共产主义会让每个人都能得到自己想要的……”但是他对共产主义的理解,在口号式宣传和父亲的疑问中,其实走向的是两条不同的路,“对于共产主义,我们需要优秀的催眠师。”在迪诺看来,催眠是推进和实现共产主义最有效的办法,它能够帮助每个人不断提升自己,更能够学会控制他人——实际上,这里出现了误读,迪诺以为催眠是一种实现共产主义的方式,实际上催眠却意味着控制别人,当共产主义成为催眠术,本质上却是一种控制,而迪诺所认为的提升自己的办法不是催眠,而是自我鼓励:催眠指向他人,自我鼓励指向自我,只有不断地自我鼓励,才能真正提升自己,就像迪诺几乎每天都挂在嘴边的那句话:“每天,在各个方面,我会一点点提高。”

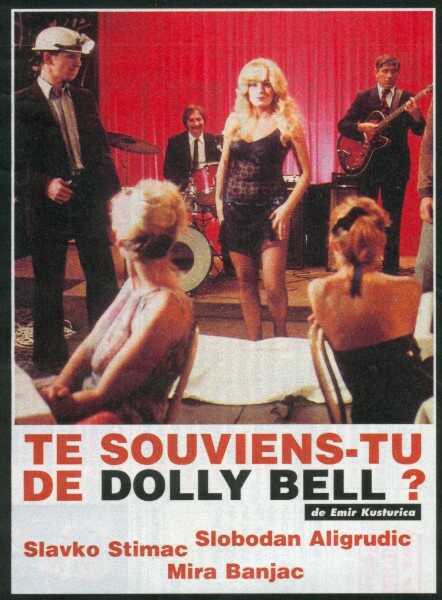

《你还记得多莉·贝尔吗?》电影海报

这是一个重要的“误读”,当催眠成为推进共产主义事业的办法,其实在催眠和意识形态中建立了同一性,这当然就变成了对口号的讽刺:政治就是一种催眠;而从这种误读返回,迪诺需要的是自我鼓励、自我提升,当从那条和共产主义有关的催眠道路上返回自身,迪诺的成长之路才真正开启。他把脸浸在水里练习催眠法,他对兔子皮罗实施催眠法,从他那里学了催眠术的马布里斯对着加比卡催眠,其实都是失败的运用,也暗示着意识形态的控制将会走向失败。而多莉·贝尔的到来,让他不断走进自我,不断对自我进行鼓励,也不断学会成长。越狱的普格把“女儿”多莉·贝尔交给迪诺,迪诺让她暂时逼在自己的鸽房里,狭小的房间成为多莉·贝尔生活的世界,这像是对“还记得”过去的一种命运暗示,要想从这样的命运中解脱出来,不是靠共产主义,而是需要回到自身:迪诺为她带去了食物,让她和兔子皮罗做朋友,给她打去了洗身的水——作为回报,多莉·贝尔教会了迪诺如何接吻,一碰水倒在多莉·贝尔的头上,多莉·贝尔也以相同的方式浇湿了迪诺的头发,这是一个双向互动的过程,这是一个彼此看见的场景,这是一个自我鼓励的懵懂故事。

“娶个老婆吧,孤独是最严重的病。”父亲马胡这样对他说,那时的多莉·贝尔被普格侮辱之后再次走上了卖淫的道路,那时的父亲因为肺癌住进了医院时日不多,那时的迪诺已经在雨夜中流完了信奉催眠术期间的最后一滴泪。“还记得”终于变成了一种对于未来的期望:“娶老婆”和女人有关,和自我鼓励有关,和家庭有关,当然,和爱和成长有关。于是迪诺穿上了西服,刮干净了胡子,卖掉了兔子皮罗,坐在酒馆里要了一杯酒,这是属于迪诺的仪式,从男孩到男人的仪式,而仪式只差最后一步:在“午夜忧郁”的表演中,他看到了在舞台上的多莉·贝尔;在房间里,他和多莉·贝尔坐在一起;一盆水浇在多莉·贝尔的头上,浇在迪诺的头上,于是他在那张床上完成属于男人的真正仪式;当普格咒骂多莉·贝尔并想拿走她的钱,迪诺也终于像一个男人一样站了出来,“普格最后倒下了……”

属于过去的是催眠术,是共产主义口号,是意识形态,是受伤的多莉·贝尔,是患病的父亲,“还记得”不再只属于过去,它以另一种方式拉开了未来的序幕,一个尝试了爱的男孩,一个体验了自我鼓励的男孩,一个完成了仪式的男孩,终于走在了成长的路上,“在大海碧蓝的海滩,在那微风吹拂的地方,我梦见一个金发女郎,噢,我是多么的开心……”

[本文百度已收录 总字数:3430]