2022-11-22《至暗时刻》:我看见了一道勇气之光

Darkest Hour,黑暗的最高级,当纳粹德国撕毁条约大规模入侵欧洲国家,这是生死存亡的“至暗时刻”;当内阁陷入主战还是主和的矛盾让议会的争论变得窒息,这是政见冲突的“至暗时刻”;当敦刻尔克四面受敌甚至会有全军覆没的危险,这是战局发展的“至暗时刻”……当战争将形势推入黑暗的最高级状态,下一步是不是失败?是不是丧国?是不是毁灭?但至暗却不是最后的终点,一束光照过来,即使微弱,即使摇曳,即使可能会熄灭,但是在看见的一刹那,最高级的黑暗也便开始慢慢解构。

丘吉尔在做完广播演讲,坐电梯上楼的时候,他就是被黑暗包围,他就是陷入了“至暗时刻”,但是在抬头的一刹那,他看见了一点光,光在扩散,光在说话,光是希望,也就是在这个经典的镜头里,丘吉尔终于从湮没自己的黑暗中挣脱出来。但是他看到的那点光是什么?在当晚向全国人民进行的广播中,丘吉尔说:“我们要浴血奋战直到胜利,我们不接受投降,我们必将赢得胜利!”不投降为的是胜利,战斗最终将是胜利,“胜利”是丘吉尔唯一的态度,是丘吉尔唯一的目标,就像他在开始演讲之前对记者做出的那个“V”字手势,对于丘吉尔来说,胜利是一种信念,但是胜利从何而来,胜利是不是一种空泛的口号?

执着于战略上的胜利欲望,很可能也仅仅是一种信念,V字手势代表着胜利,但是丘吉尔的秘书雷顿告诉他的是:“这个手势在穷人那里意味着:让他见鬼去吧。”将赢得胜利的V,让他见鬼去吧的V,一个手势其实表达着不同的意思,和V一样,胜利的信念也需要更多的抉择,也需要更多的思考,也需要更多的行动,就像被黑暗包围而看到的一点光,要冲破“至暗时刻”,那点光要聚集,要扩散,要成为一道光、一束光,最后完全看见一切,最终击败黑暗——当电影的最后,丘吉尔在议会里演讲时,再也不是关于胜利的执念,“没有最终的成功,也没有致命的失败,最可贵的是:继续前进的勇气。”当成功和失败都成为了可能,唯一不便的却是前进的勇气——所以,那一道看见的光不是必胜的光,而是勇气之光:只要有继续前进的勇气,就不会在黑暗中退缩,不会在厄运中转身,不会在死亡中倒下。

德国入侵,英国首相张伯伦绥靖政策失败,丘吉尔临危受命上台,英国宣布向纳粹宣战,为世界反法西斯战争的胜利奠定了基础,这是一个早已变成历史的故事,所以当电影关注这一历史,“再现”历史的空间已经很小了,或者说这个故事已经没有了足够的故事性。所以,乔·赖特重新进入历史,在宏大叙事之外更关注个体的选择,而“至暗时刻”也形成了宏观和微观两个层面,最后阐述的“勇气”也成为了个体突破困境、民族不致沦落的选择。宏观视角当然是对于历史的“再现”,从一开始就制造了令人窒息的“至暗时刻”:“1940年5月9日,希特勒入侵捷克斯洛伐克、波兰、丹麦和挪威,三百万德军集结于比利时,准备攻占欧洲其他国家……”打出字幕的时候,乔·赖特插入的是历史影像,于是历史以猝不及防的方式将英国推向了至暗时刻:首相张伯伦失去了议会的信任,“无能”成为反对党对他的评价;新一任首相推选已经开始,谁会被临危受命成了一个悬疑,更大的悬疑是:首相更替是不是能将英国从水深火热中拯救出来?

| 导演: 乔·赖特 |

除了政治角力,这些悬疑关乎的是英国的生死命运,当丘吉尔走上历史舞台,他反倒以一个个体的形象被凸显出来:在自己的府邸,抽着雪茄的丘吉尔似乎显得很不安,他收到了不同的信件,得到了不同的消息,就像此刻自己的命运和即将要面对的形势,一切都是不明朗的,当听到德国已经入侵比利时时,丘吉尔更是有些暴躁,他对刚来的秘书雷顿发火,甚至赶走了他。而此时妻子克莱门汀劝慰他和蔼一点,给他穿上外出的西装,对他说的一句话是:“做好你自己。”夫妻之间的对话,做好自己的安慰,以及对曾经“悔婚”的回忆,宏观的历史又化为微观的生活,故事也再次有了故事性。

电影就是在这种宏观和微观的交错中进行叙事。从担任首相,到排除众意组建战时内阁,再在关键时刻发表全国广播,宏观的历史一一展现,而此时的丘吉尔也是一个历史中的人物,他是英国首相,那个V字手势,那段关于胜利信念的阐述,都是一个大写的丘吉尔:“我没有什么可以奉献的,只有热血、辛劳、眼泪和汗水,用上帝赐予我们的全部力量,打倒暴君——这就是我们的政策。我们的目标是胜利,没有胜利就无法生存……”关于政策,关于目标,都是身为首相的丘吉尔做出的承诺。但是首相的身份之外是一个60多岁的老人,V字除了胜利还有“让他见鬼去吧”的含义,以及达到胜利还必须捕捉到从内心出发继续前进的勇气之光,所以乔·赖特镜头下的丘吉尔需要不断地丰富,需要走向自己,需要在至暗中看见勇气之光——回到作为个体的丘吉尔,就是回到有时脾气暴躁的丘吉尔,回到也会陷入迷失的丘吉尔,回到内心争斗甚至无措的丘吉尔。

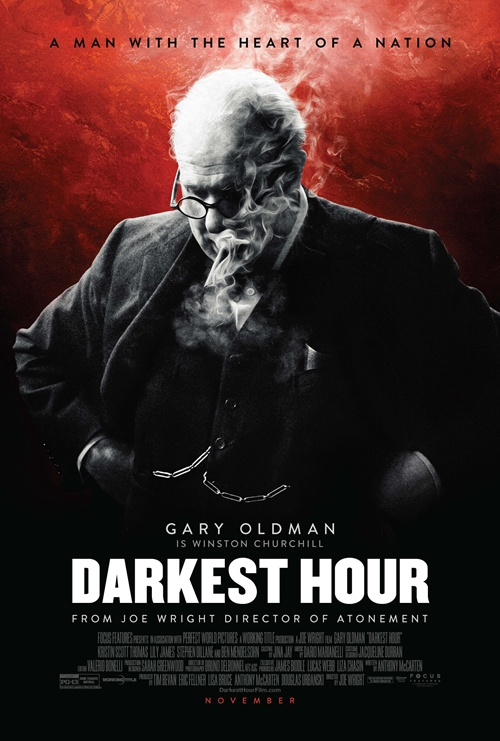

《至暗时刻》电影海报

敦刻尔克大撤退,是丘吉尔在战略和战术上做出的重要决定,面对可能会全军覆没的结果,丘吉尔还是审时度势启动了“发电机计划”,征用民用船只完成史无前例的大撤退,希望和危险并存,但最终希望会战胜危险,对于整个战局来说,这是一个不容犯错误的选择。但是在做出这个战略抉择的时候,丘吉尔看到了秘书雷顿的那张照片,这是雷顿哥哥的照片,雷顿当时问丘吉尔:“多少人可以回来?”丘吉尔说到了他预判的一个比例:十分之一,之后他看到了照片,看到了雷顿的眼泪,“在敦刻尔克,他没有活着回来……”听到雷顿的这句话,丘吉尔动了动嘴唇,声音有些颤抖:“我就是想看看你……”无疑那一刻丘吉尔也是悲伤的,这种共情正式丘吉尔作为一个人的微观描述——在国家甚至国际层面,敦刻尔克大撤退是一场胜利,但是对于个体来说,他们的牺牲一样是生命的逝去,一样会带来悲恸。

而对于丘吉尔来说最大的考验则是主战还是主和,以外加大臣哈利法克斯子爵为代表的内阁成员,主张通过和谈解除危机,“希特勒是讲道理的。”丘吉尔给与了反驳,他认为希特勒是独裁者,英国决不能犯错误;国王来找他,也问及和谈的可能性,丘吉尔没有犹豫:“投降的国家注定会灭亡。”在哈利法克斯的威胁中,在内阁的摇摆中,在议会的争论中,丘吉尔最后赢得了国王的支持,主战成为了英国政府的选择。但是首相对形势的判断,国王对首相的信任,以及政府最后的决定,也还是历史的一种再现。而回归到个体,丘吉尔其实也在内心进行着斗争,也就在这个关键时刻,丘吉尔坐上了地铁,和地铁里的英国民众聊天,他还拿出火柴盒记下民众的态度,在面对“英国的人民”时,丘吉尔其实也是他们中的一员,火柴盒上记下的是他们的生活,他们的孩子,以及每个人的名字,而“英国的人民”对于战争只有一种态度:跟法西斯打,绝不妥协。

这是“英国的人民”发出的声音,也正是在地铁上收集民意的时候,议会上他的位置空着,这像是一个隐喻:空着的是首相的位置,坐在地铁上的是一个普通英国人。也正是从民众的态度中丘吉尔坚定了自己的选择,回到议会他发表了演讲,其中一句话是:“去做你们合适的事。”这句话对应于克莱门汀当初对他说的那句:“做你自己。”做自己,做自己合适的事,也是对于自我的一次回归,而一个国家也像一个人一样,在困境面前需要找到自我,需要继续前行,需要冲破至暗时刻的勇气之光,最后才是V字形的手势,才是战斗的行动:“抵抗侵略,抗击暴政,保卫国家,我们绝不会投降!”

[本文百度已收录 总字数:3139]