2023-09-01《出局:禁止接触》:第十三个总是第一个

——你是十三人中的一员吗?

——第十三个回来了,仍然还是第一个。总是只有一个。

第一天的下午,第二天的上午和下午,第三天的上午,四个段落的时间,被连接在一起,三天的观影时间组成了对一部12小时40分钟电影的体验。中断之前的裂隙早就存在了,在观看了雅克·里维特大部分冗长的电影之后,1971年的《出局:禁止接触》被放在了压轴的位置上,但是我承认,作为观者有一种天然的抗拒:近13小时的电影要完整看下来需要怎样的耐心?况且还有没有找到合适的中文字幕——在之前选择了4个多小时“精简版”的《出局:幽灵》,在没有中文字幕的情况下,对内嵌字幕字句的解读完全让阅读缺席,加上雅克·里维特的电影不是线性叙事,所以在半个小时之后关闭了电影。那道裂隙只有慢慢扩大的可能,关闭即放弃,这是一种自我选择。但是当最后找到了近13小时完整版的字幕,终于还是用了三天四个时间段的时间将裂隙又慢慢弥合上了,留下的也许只有在时间性形式上的“中断”。

雅克·里维特似乎知道这种中断在观者世界里是天然存在的,所以12小时40分钟也被中断成了相对独立的八集结构。但是中断只是形式上的存在,它的背后意义却是连接:每一集都有标题,“从……到……”便是一种从一个角色到下一个角色的连接;从第二集开始,这种中断而连接的标志更为明显:一开场就是轮播的黑白照片,它们是对前一集部分情节的回顾,带着打击乐声出现的静态图片提示着“前叙述”,之后黑白的电影也是连接着前一集的结尾——由皮埃尔·祖卡拍摄的每集15至28张照片,便是雅克·里维特的一种被连接的叙述策略:从黑白开始,从结尾出发,前叙述之后便是彩色的“后叙述”。中断的电视剧结构,连接而成为一部电影,从多到一,这是一种叙述结构上的“戏剧性”安排。

依然是雅克·里维特最熟悉也最擅长的“戏中戏”,既然是戏剧出现在戏剧中,“戏中戏”在整体上依然是一个戏剧,它在观者的面前也依然是一个相对封闭的单元,所以,如何进入戏剧的状态,便成为雅克·里维特所要探讨的首要问题。第一集《从莉莉到托马斯》,无疑人物的连接靠的就是戏剧:莉莉作为剧团的主要人物,和同伴们在排练的是《七雄攻忒拜》这一出戏,他们作为“颤抖的合唱队”,更注重声音的抑扬顿挫带来的戏剧效果,但是在演员的讨论中,在对动作的调整中,在对声音的处理上,他们始终找不到最准确的表达方式,玛丽坐在那里打起了毛线,昆汀踩着滑稽的步子行走,特奥带来了女友布拉迪斯,都是无法进入“戏剧”状态的表现;托马斯的剧团在排演的是埃斯库罗斯的悲剧《被缚的普罗米修斯》,他们更是在彻底的解构中表演,挣扎、喊叫、呻吟、咳嗽、抚摸、抽打,表演甚至走向了一种极端,他们命名为即兴表演,但是显然连“普罗米修斯”的符号意义也被消解了。这种消解似乎是一种如何表演的困境:从埃斯库罗斯的文本出发?他们根本无法进入到戏剧文本的情境中;从不断被念出的词语开始?字母表上的字母在舌头处变成词语,它是无意义的肉身,“一直都是词语惹的祸”,最后甚至变成了无声状态;从扭曲而涂满粘液的身体出发?是用自己在现实中的身体扭动、奔跑,但是在实验式的尖叫、痉挛、催眠中,很快异化为一出滑稽戏。

《从莉莉到托马斯》,从莉莉“颤抖的合唱队”到托马斯“普罗米修斯”的即兴表演,颤抖的尖叫带来的声音和挣扎扭曲的身体,无法完成关于戏剧的演出,它在“开始”的起点上就受到了阻力,而用现代的手法来演绎,也呈现为一种失语的状态,在讨论的时候,托马斯问其中一个女演员:“如果你是普罗米修斯,你会说些什么?”女演员在思索了很久之后回答说:“这很难。”这是一种失语,最后她只能靠引用表达:“人们帮不了我,太阳在哪里啊!”就像劳德在录音时,把录音带都放反了,声音当然无法被记录下来,即兴表演便是在即兴的随时性中被消费。但是,雅克·里维特让两部戏剧处在这种无法开始和失语、倒错的状态中,却提供了对于《出局》主题整体性的提示:两部戏剧都来自于古希腊悲剧,都是成文化的经典;《七雄攻忒拜》表现的是英雄主义,《被缚的普罗米修斯》表现的则是人的神化,经典悲剧、英雄主义、神化的人,它们高高在上,它们不容亵渎甚至改编,但是两个剧团却以解构和即兴的方式消解了高度,那么,当戏剧成为无法开始和失语、倒错的文本,是不是反而变成了一种“进入”?

第一集是一个预设,在近13小时的《出局》中更是在中断、裂隙中构筑了新的“开场”:从莉莉到托马斯,这种连接是两个剧团之间的并置,而除此之外,还有两条发展线索:一条是“聋哑人”科林在街边吹口琴“乞讨”的故事线,另一条则是弗雷德里克不断设置骗局骗取钱财的故事线,他们独立于两个剧团的排演,看上去和戏剧毫无关系,但是两条线索却在显在和潜在两个层面成为戏剧。在显在意义上,科林将本子上的纸撕下,然后装进蓝色信封里,然后到街上分发给坐着喝咖啡的人,纸上写着的信息是:我是一个聋哑人,给你提供信息。然后科林开始吹口琴,在几乎是啸叫声中,客人们只好拿出硬币给他,科林的“乞讨”看上去很文明,但是却是噪音,却是骚扰,这是关于“乞讨”的一种行为艺术;科林说自己是聋哑人,用口琴表达自己,实际上这就是一场骗局,他走进电话亭拿起电话,打给妈妈就是为了让爸爸给自己办理一张《巴黎日报》的记者证,从失语到开口说话,雅克·里维特设置了一个戏剧性转变的情节,更是对“失语”状态的一种哲理化处理。而弗雷德里克出没于大街小巷,用自己女性独特的魅力诱惑男人,用不断编织的谎言欺骗男人,最终的目的就是拿到钱财,她的骗局就是一种完全沉浸在表演中的戏剧生活。

科林和弗雷德里克的戏剧“表演”出现在现实中,和莉莉、托马斯排演的戏剧相比,他们更多开放性,也更多即兴感。这是雅克·里维特设置的两种戏剧类型,在剧场和现实中发生,但都带着解构和即兴的特点,而在某种意义上,外在的两条线索对于封闭式的剧团排演更具有一种重新编码的潜在意义。四条叙事线的独立性被中断、被连接:出现在第二集的35分钟,科林依旧在街头表演,但是他刚走出饭店大门,就被塞进了一张同样蓝色的信封,打开里面是一张纸头,之后他又在房间门口、楼梯上看见了其他的纸条,而这第一封信就是莉莉剧团的玛丽塞给他的——玛丽为什么会塞给陌生的科林这封信,雅克·里维特在整部电影中都没有给出答案,但是在形式意义上却是连接的开始:不仅是剧团演出和街头表演被连接在了一起,更在文本秘密和现实解密结合在了一起。科林将三张奇怪的纸拿回家里,展开钉在黑板上,然后逐字逐句寻找线索,这个过程是雅克·里维特电影中的关键。

| 导演: 雅克·里维特 / 苏珊·席夫曼 |

“好像策划阴谋一样,大家聚在一起;好像那个老人在山上那样享受财富,在每个画廊都插一只脚进去,每笔资金都要插一只手进去……”另一张纸条上则是:“为了那些东西,读者从一个地下通道去往另一个地下通道,给他展示的事一条干尸,然后作为一个结论告诉他,这一切马上吓到了他,他找到了藏在墙纸后面的那扇门……”这些句子没有来由,像断句一样自言自语,它是文本上的另一种“自言自语”,正是从这个毫无线索的文本出发,科林不再聋哑人,他开口说话,他成为了“记者”,他开始查找线索——从句子到词语,从单词到字母,科林竟然在黑板上“计算”出了答案:13。也就是从“13”开始,他查找到了巴尔扎克的小说《十三人的故事》,他从小说开始在街上寻找更多线索,进入“机会转角”服装店,认识了里面的波林;认识波琳还产生了一段暧昧情感,而从波琳这个重要的连接点,带出了莉莉、莎莉、托马斯等人;科林循着“十三人”的线索,又以记者名义找到了托马斯的剧团,问托马斯关于“十三人的故事”;之后科林还为瓦洛克提供了关于“十三人”的信息……

从被塞在手里的纸条解读出“十三人”的故事,就像从聋哑人开口言说一样,科林无疑从读者变成了作者,起初他是好奇,那些纸条和纸条上的句子、单词甚至字母为他提供了潜在的线索,在这个意义上,他是被动阅读到这个“十三人的故事”的读者,但是之后他的行为变成了主动的探寻,探寻一方面让他如侦探一样查找线索,另一方面他不断对“十三人的故事”进行编码,从而他让完成了从读者、侦探到作者的转变,在作者编码的意义上,他串起了关于“十三人”这个神秘故事和“组织”的重要线索:从纸条到巴尔扎克的《十三人的故事》,里面提到的是阴谋,提到的是财富,提到的是地下通道,提到的是墙纸后面的门;从小说到现实中的可能存在,科林找到了由侯麦饰演的巴尔扎克研究者,问他巴尔扎克书中的“十三人”到底是什么?教授解释说:“阴谋、秘密结社、魔法是巴尔扎克小说的核心,但《十三人故事》又与这些毫无关系……可以说,巴尔扎克早期小说中出现的这类小团体更像黑帮,他们的行动出于私人利益;但随后他的小说中出现的社团往往有现实的参照物,并建立在某种意识形态的基础上。”又从小说中的“秘密组织”、怪物、恶势力联系到了现实中可能存在的神秘组织,科林去了波琳的服装店,问她“十三人”的信息,去了托马斯的剧团,问他普罗米修斯的故事和“十三人的故事”之间有什么关系,又去了瓦洛克的房间,提出了“十三人”组织是真实存在的……

科林以作者的身份编码了“十三人的故事”,让它从小说文本走向了现实世界。而另一条线索也是完成了对于“十三人的故事”的一种解读,弗雷德里克是在实施她惯常的偷盗计划时拿走了米拉博放在橱柜里的信件,读着这些信件,弗雷德里克预感到这里隐藏着一个自己并不清楚但很重要的线索,于是她打电话给信里提及的人物,首先是米拉博,然后是律师露西,后来是波琳,她的唯一目的就是用这些神秘信件敲诈那些相关人员,无疑,这条线索和科林的线索一样,和另外两条和剧团有关的线索完成了连接,也从街头“表演”介入到了即兴演出中,但是和科林的主动编码不同,弗雷德里克其实一直在消费这些信息,在这个意义上,她也具有读者和侦探的角色意义,但是并不具备科林的作者意识:她的目的太过明显,所以接到电话的波琳、露西和米拉博,都没有让她的目的得逞,甚至还对她说信件都没有什么意思,在重要性被解构之后,弗雷德里克也慢慢推出了消费者的位置,最后他们轻松拿走信件弗雷德里克也无计可施。弗雷德里克不具备编码的作者意义,所以最后当她遇到了比他的演技更深一筹的雷诺之后,进入到雷诺所设计的“任务团伴”诱惑中,拿出枪的弗雷德里克却死在了雷诺的枪下,一股红色的血从弗雷德里克化妆成男人的身体中流出,明显的假血和不真实的男装,让弗雷德里克以戏剧化的方式死去。

骗子死在骗子手里,骗局死在更高级的骗局手里,弗雷德里克之死就是信息单纯消费者之死,是纯粹即兴演出之死。雅克·里维特对弗雷德里克和科林不同的安排,实际上就是在强调编码的作者和消费的表演者之间的区别。那么科林的编码意义何在?编码是一次进入,编码是一种行动,编码是一次开始,但是从句子、单词、字母的猜谜游戏到文化、语言的异化,这样的编码是不是真的能制造一种言说?科林的进入、行动和开始,的确对“十三人的故事”来说,创造了一个新的文本,尤其是他以记者的身份来找托马斯,问及“十三人”背后的意义,托马斯表面上解释“这只是一种巧合”,并且把“十三人”引向了一种扑克游戏,从而消解了“十三人”这个秘密组织的真实性。但是科林的这次到来让他极为不安,他和剧团的比阿特丽斯、莎莉说起了这个神秘的记者,“这难道只是一个游戏?”之后他又找到了瓦洛克,说起了科林问起的十三人,而瓦洛克也是科林找过的人,他们商议需要一次行动了。

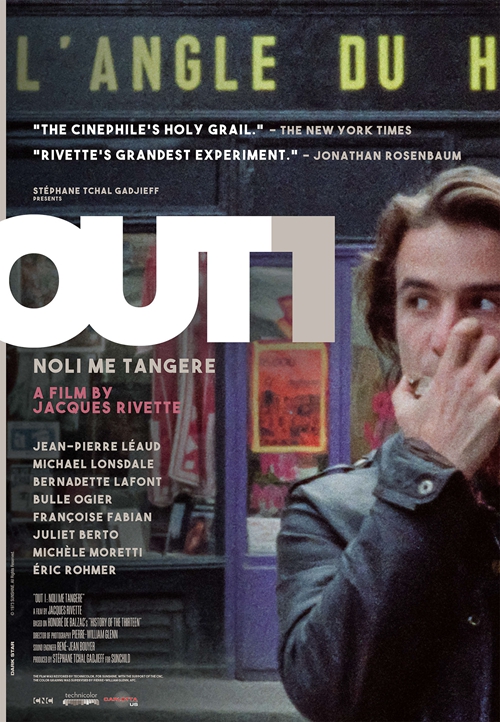

《出局:禁止接触》电影海报

科林在读者和侦探的层面让“十三人的故事”付出水面,表征的是它的神秘性,雅克·里维特没有明确表明这只是一个概念,也没有取消它在现实中存在的可能,甚至他就是沿着科林的预设,让“十三人”始终处在神秘而真实的中间地带,这个神秘而真实的中间地带出现的名字就是“皮埃尔”和“伊戈尔”:他们出现在波琳的口中,出现在托马斯的对话中,出现在莉莉和露西的交流里,在被反复提及的话题里,他们或者是这些人的朋友,或者是其中的丈夫或情人,他们也许在墨西哥从事秘密行动,他们已经许久没有联系——甚至从皮埃尔、伊戈尔引出了莉莉对丈夫乔治斯的担心,她怀疑乔治斯背叛了自己,寻求露西的帮助,让露西和名单上的12个人联系并做好记录——12个人加上乔治斯,仿佛是“十三人”的另一个版本,但是其中的背叛、消失也成为皮埃尔和伊戈尔的状态,正是这种不在场、只在言说中存在的状态呼应的就是雅克·里维特的“出局”,“他们在墨西哥遭遇了变局”,遭遇了变局而消失不见,就是出局。

皮埃尔出局了,伊戈尔出局了,“十三人”也遭遇了出局,在科林不断编码而深入了解“十三人的故事”的时候,它的浮现便是它的消失,它的意义便是它的无意义,它被编码的同时也在解码。科林最早进入的是波琳的服装店,波琳给他问三个问题的机会,科林的第一个问题是:“我是十三人中的一员吗?”波琳回答说:“好像是11个。”第二个问题是:“你是十三人中的一员吗?”波琳的回答是:“第十三个回来了,仍然还是第一个。总是只有一个。”这两个问题都呈现为答非所问的状态,或者说,波琳的答案故意消解了问题本身,这钟消解也取消了“十三人”的神秘性,甚至它在“第十三个”就是“第一个”的循环中变成了游戏。托马斯把十三人的问题转移到了扑克游戏上,瓦洛克说仅仅是巧合,那个在巴尔扎克小说中具有魔法和黑帮性质的“秘密社团”就是一个游戏,那个在现实中不断被丰富语义并不断呈现实体化的组织竟然只是一种概念,似乎“十三人”又回到了文本,回到了词语,甚至回到了字母。

雅克·里维特对于意义的消解,并不只是“十三人的故事”的无意义,在近13个小时中,故事的逻辑始终没有被建立起来,叙事的结构始终没有完整性,戏剧、骗局、神秘组织、即兴表演,都成为了文本和叙事本身,要从叙事探究背后的意义无疑是一种二分法,它预设的是主题,是中心,是逻辑,是因果,而雅克·里维特就是要推翻这些预设,弗雷德里克曾经极有艺术范地问及瓦洛克关于辩证艺术的问题,“您认为在如今,还有没有辩证艺术?”瓦洛克告诉她:“你想要权力,或者你想要金钱。有了金钱,你便有了权力。有了权力?那你便有了金钱!这就是辩证!我们要往上而不是往下。”瓦洛克解读了辩证法,而辩证法指向的是意义本身,是逻辑,它更是“十三人”这个秘密组织获取权力和财富的手段,它也写在巴尔扎克《十三人的故事》里,大家聚在一起是为了策划阴谋,是为了获得财富,但是这种辩证法就像弗雷德里克身为骗子的身份一样,它也只是一场表演,一个游戏。

但是,雅克·里维特用如此的篇幅和结构,只是为了取消意义本身?科林对十三人的编码最后走向了解码,这完全可以看做是他的一次“再编码”:正是在科林不断追寻“十三人的故事”具有的当代意义时,每个人都感觉自己的秘密被揭开了,于是离开成为了他们的选择:莉莉离开了,托马斯离开了,莎莉离开了,波琳离开了,瓦洛克离开了,甚至和比阿特丽斯谈话过的人种学家也说要离开巴黎——这些人统一选择的离开,更像是一次聚拢,因为秘密即将揭开,离开便是逃避,而逃避到海边的那幢房子更是“组织化”的另一次开始,莉莉、波琳、莎莉、托马斯,甚至托马斯剧团的两位演员也一起到了,他们聚在一起更像是在表达这样的主题:他们才是真正的“十三人”。但是这一次的编码同样伴随着解码,没有秘密的聚会,没有权力的讨论,没有财富的对话,更没有“黑帮”、魔法和阴谋,有的只是再普通不过的个体情感:莉莉说自己再不想表演下去了,波琳说很想和科林在一起,托马斯在沙滩上大喊大叫,“别烦我,让我一个人呆着……”

“十三人”真的是一个游戏?甚至它根本不存在?这样的疑问科林也曾问过,这样的问题波琳也曾回答,所以对于“十三人的故事”的意义雅克·里维特早就给出了答案,但是在这个“第十三个即第一个”的游戏中,雅克·里维特给出的真正答案是:一切就是行动本身:《七雄攻忒拜》的“颤抖”需要行动,《被缚的普罗米修斯》之自由和解放需要行动,科林的编码和解码需要行动,弗雷德里克设定的骗局需要行动——路易斯·卡罗尔的《猎鲨记》提供了“十三人的故事”另一个关于行动的解读:“我面前有两条路敞开,十三人最后去捕蛇鲨……”进入即逃逸、符号即行动、编码即解码、结束即开始的莫比乌斯环中,科林最后回归到聋哑人的状态,这不是被动的失语,这是主动的沉默,沉默即行动。

三天四个段落,近13个小时,在漫长探寻意义的观影中,观众似乎也成为了神秘的“十三人”成员,但是最后又无辜地被雅克·里维特推了出来,宣告了“出局”,但是在戏剧、游戏意义上的行动并没有走向“出局”:最后的镜头是玛丽站在圣女贞德的铜像下面,仰视的画面中她在四处观望,似乎还在寻找那个偷走了100万法郎的雷诺,6秒时间,电影戛然而止,却是另一个起点,甚至是无止境开始的标志:继续寻找,继续观望,继续等待——继续行动,“它是一个象征,需要做点事行动起来……”

[本文百度已收录 总字数:6986]