2023-09-23《什么?》:怪诞中没有“为什么”

“什么”,以疑问句结尾,指向的是问题:大雨天的夜晚,赤身裸体的南茜终于从缆车上上来,逃离了这个在海边的怪异之所,当阿历克斯在后面紧追着她,已经坐上了运猪卡车的南茜告诉他自己无法留下来,在被雨声惊扰的对话中,在越来越拉开距离的追逃中,最后的问题变成了阿历克斯对于南茜去向的追问,“什么?”然后南茜传来模糊的声音:“什么?这就是电影的名字啊……”

“什么”最为一个疑问句,最后变成了“什么”的词语本身,因为“什么?”就是这部由罗曼·波兰斯基导演的电影,113分钟的电影,1972年的电影。当南茜回答“什么?”就是一部电影的名字,不仅包括了“什么”,也包括了问号,所以这既是对问题的回答,也是对问题之外电影的阐述,罗曼·波兰斯基在这里就拆解了电影的第四道墙,在对话中让电影成为电影里表现的内容。间隙效果是充分的,因为南茜在回答阿历克斯“为什么不留下来”的问题时,她就回答说:“我做不到,因为那样电影就结束不了了。”而且最在大雨中南茜还强调了一点:“我们不是在电影了吗?”而此时的阿历克斯才问出了“什么?”,以便让南茜再一次提供确切的答案。

因为我们要让电影结束,所以必须逃离出来,因为电影就是“什么?”,所以不再有问题——当南茜从缆车上来,当南希坐上了运输卡车,她就不会在这个奇怪的地方留下去,就不会面临没完没了的怪诞之事,所以电影最后也可以走向了结束。在制造电影的间离效果的同时,罗曼·波兰斯基的这一结尾具有解构的意义,因为他将南茜的奇遇都归结为一部自己拍摄的电影,也就不再具有悬念性,“什么?”也从问题的维度得到了彻底的消解。但是,“什么?”从疑问变成叙述,甚至变成电影名字,对于故事本身来说,似乎并没有改变什么,甚至它就是一种“自指”,就是在叙述和书写中制造了悖论的模式,对于南茜的“闯入”和逃离,似乎更应该问的不是“什么?”,而是“为什么?”

的确,阿历克斯在听到她不能继续留下来的时候,就问了一句“为什么?”而对于“为什么”南希也做出了和问题呼应的回答:“因为那样电影就结束不了了。”由此构成了一个完整的因果链条。当“什么?”以词语的方式指向了电影名字,“为什么?”就承载了解答种种疑问的可能:为什么南茜会来到这个地方?为什么在这里的人都显得那么怪异?为什么很多事情都会以一种重复的方式发生?最后的南茜为什么可以很简单地逃出这里?……众多的“为什么”才是对电影主题的疑问,才是对电影叙事的疑惑,才是对故事人物的疑点,但是罗曼·波兰斯基似乎从一开始就拒绝回答“为什么”,而将一切的疑问、疑惑和疑点都变成了关于一部电影名字的“什么?”

| 导演: 罗曼·波兰斯基 |

这是一种“唯名论”?“为什么”指向因果,罗曼·波兰斯基就是不断地取消因果:南茜在搭车的途中遇到了三个意大利青年,以为自己遇到了“好人”,不想这三个“好人”试图强奸南茜,南茜在混乱中逃离,急中生智坐上路旁的缆车,然后来到了这个没有危险的地方。但是危险不存在了,怪诞却接二连三发生,当“为什么”不再具有答案,当因果链被拆解,南茜的一连串遭遇都变成了没有缘由的存在。这里的服务人员把她当成了入住的游客,给她安排了住房;第二天她发现自己的T恤不见了,裸着身子看到同样裸身的女人走过,也不看她一眼便去日光浴;吃早餐遇到了阿历克斯,却被上面打乒乓的吉米和托尼说成是皮条客;阿历克斯和人打架,南茜去了吉米、托尼和“蚊子”的房间,那里面的一起也都匪夷所思:托尼和“棒棒糖”不停做事,吉米做好了一锅的煎鱼,让南茜品尝却最后不搭理南茜,而“蚊子”有一支鱼叉枪,南茜发现自己的T恤被“蚊子”穿着了……三个人总是答非所问,或者问题之后没有答案;之后的南茜穿上了从房门口拿来的衣服,在塔楼遇到了阿历克斯,阿历克斯拿出那件虎皮,还让南茜用鞭子抽他,让自己在“驯服”中感受到好爽;阿历克斯让南茜明早六点来找自己,南茜在自己的房间里记日记,却进来一对夫妻,不由分说将她的房间占据了;南茜拿着闹钟去了海边,被大风吹醒,醒来发现自己裤子没了,又回到旅馆,遇到了对她非礼的男人,男人说自己得了关节炎,又在钢琴前演奏乐曲,南茜也和他演奏了“二重奏”……

南茜遇见了各种怪异的人,楼上打乒乓的“疯子”、被称为“皮条客”的阿历克斯、拿着鱼叉强潜海的“蚊子”,还有在海滩抱怨这个世道的牧师、抱怨这家旅馆老板布兰特的男人,他们之出现、之消失、他们说话的内容,他们的行为方式,都不在正常的秩序中;南茜遭遇的事也是怪异的:自己的包最先在乘坐缆车下来时被狗叼走了,自己的T恤在醒来后不见了,自己的裤子也在海滩边消失了——包没了,衣服没了,连房间也无故被人占据了;加上不时传来的乒乓声、苍蝇的嗡嗡声、受虐的虎皮游戏、无缘被人用蓝漆漆上的左腿……不仅对于南茜,而且对于观看者来说,这一切都构成了怪异的世界。怪异的世界里,是各种怪诞的生活,是不同奇怪的人,在这样的世界里,还有什么是有原因的?还有什么存在因果逻辑的?

罗曼·波兰斯基的这个用意是明显的,他就是要在不断探寻“为什么”中将故事的逻辑解构了,从而让一切都发生在“什么”的无答案之中,正像得了关节炎的男人所说:“这个世界病了。”所以在毫无秩序、毫无逻辑的怪诞世界里,一切只是存在着,发生着。但是罗曼·波兰斯基似乎想要破解这些怪诞的现象,他引入了一些思维习惯试图趋向于解决“为什么”的问题。一是在南茜想要捡起乒乓球但是阿历克斯却踩扁了球,对于这样的行为,阿历克斯的解释是:“我想听到被踩碎的声音。”特殊的嗜好在南茜看来,是一种感觉主义,声音的感觉能让人对破坏产生快感,而当南茜来到阿历克斯的住处,阿历克斯用她鞭子抽打披着虎皮的自己,这一种“驯服”无疑也是受虐式的感觉主义,以致最后和南茜驾船出海,还在沙滩上挖掘出了古代的制服,然后将南茜的双手和双脚铐住,用枝条打在南茜的身上,这反而是一种施虐,但同样是对于感官的满足。

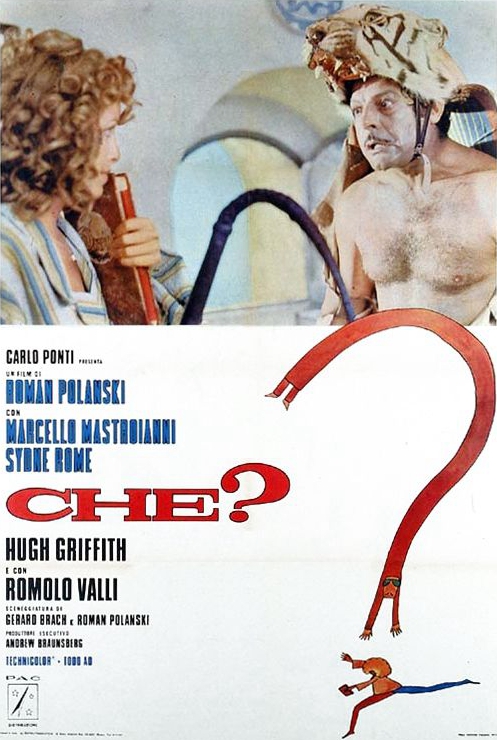

《什么?》电影海报

南茜将阿历克斯的这一系列行为都解释了某种感官主义,似乎在回答“为什么”,但是依然找不到原因,依然无法建立逻辑关系。第二种解释则是相对主义,它源于那个经典的命题:“人不能两次踏进同一条河。”南茜在第二天经历了和第一天几乎同样的事:早餐时看到了裸身女郎走过,为阿历克斯倒了咖啡,乒乓球掉落在阿历克斯的脚下,遇到了得关节炎的男人,一起弹奏钢琴,看到了掉落的花瓣……当相同的事重复发生的时候,她在弹钢琴的时候对男人说,自己身上发生了奇怪的事,“我该怎么做?”男人告诉他:“你应该做你的心所告诉你的事。”在他看来,人不能踏进同一条河,而且根本不存在同样的河流,人也不再是以前同一个人,这是对于变化的解释,但是它却变成了那个经典命题所衍生出的相对主义之中,人的确不能踏进同一条河,同样的人当然也不可能做相同的事,所有发生的事都是独一无二的,但是在南茜看来,这个世界的怪诞甚至可怕就在于它会重复发生,不是一模一样的重复,是不会改变结局的重复,所以相对主义也无法建立因果逻辑,罗曼·波兰斯基将这种只是发生的故事完全安置在重复行的无意义中。

对于这所旅馆之怪诞存在,最大的破解机会出现在老板布兰特出现之后,在所有人都在的用餐上,坐在轮椅上的布兰特就对南茜发生了兴趣,后来他主动邀请南茜去自己的房间,躺在床上的布兰特说自己是悲观主义者,总感觉有什么事要发生,但是无法掌控一切,所以他会歇斯底里,然后他提出让南茜给他看一下胸部,闻一下下体,当一切被满足之后,他发出了:“我想起来了,伟大的圣母啊,哈利路亚……”在极度兴奋中,布兰特最后猝然死去。布兰特是这个怪诞世界的象征,当他对南茜的勇敢、她的身体表现出浓厚的兴趣,当他在满足之后喊出了“圣母”并最后死去,似乎可以解释他的悲观主义和虚无主义,但是“为什么”还是没有任何答案:布兰特到底经历了什么?他为什么对南茜的身体感兴趣?他身边的女人是谁?她们对他做了什么?

感觉主义无法理解所有的怪诞,相对主义无法解释所有的无理,虚无主义也无法寻找造成结局的可能,所以一切对于原因的破解都以失败而告终,怪诞的世界是盲目的,是盲从的,是茫然的。但是罗曼·波兰斯基在这样无因无果的世界里,终于还是为南茜找到了一个出口,从缆车返回,从卡车逃离,即使属于南茜的一切都已经不存在了,赤身裸体意味着怪诞的世界夺走了她的所有,但是只要能放弃外在的东西,离开终究是有机会的,而这在某种程度上也是对于由“什么”组成的纯粹表象、纯粹物化世界的彻底颠覆,它建立的是真正“为什么”的因果关系——最后只有把“什么?”完全变成电影的名字,才是真正的离开,才是真正的结束,才是真正回到了原因:因为罗曼·波兰斯基创造了完全怪诞的文本。

[本文百度已收录 总字数:3655]