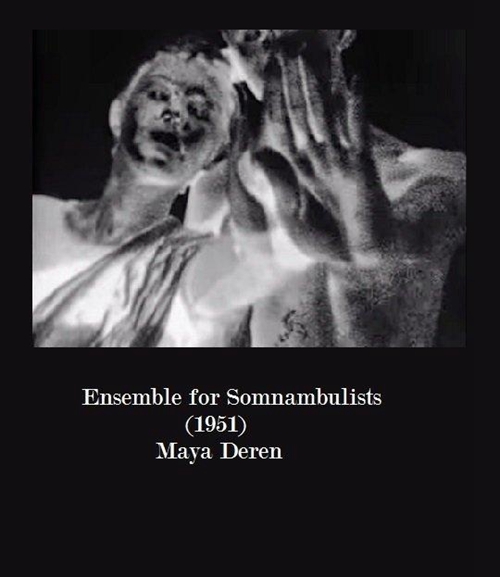

2024-09-23《梦游者的共眠》:“背面”的看见

7年后《夜之眼》的先声与预演,当“Ensemble for Somnambulists”以闪烁的霓虹灯出现,就是“夜之眼”拉开了帷幕:这是黑暗的开始,这是夜晚的降临,但是当一切被推向黑夜的时候,这并不是一种终结,因为“夜之眼”打开,却是为了看见,看见黑夜,看见黑夜中存在的一切,以及看见看见本身。

这是关于“看见”的叙事诗,黑夜降临,意味着白天的结束,而夜之眼所打开的是继续上演的存在,那就是梦。黑夜与白昼,梦境与现实,在看见的两侧,它从来不是一种取代的关系,而是在互为映射中成为“梦游者”的状态:梦游者是她,她和她,三个女人或者更多,起初像雕像一般静止在那里,然后开始舞动身体,跳动,旋转;梦游者是他,她,男人和女人在共舞,或者相向而舞,或者慢慢靠近,甚至与在身体几乎达到一体中释放出来……梦游者共舞,也是一次共眠,它在共同的场景中完成了对话。

将梦游者的共眠变成一部电影,梅雅·黛伦打开的这个“夜之眼”到底看见了什么?影像面向观者,这是最基本的看见,据说梅雅·黛伦在拍完这部电影后再多伦多电影协会的工作坊里为她的学生们放映,小范围的学生,和更大范围的观众,梅雅·黛伦都提供了看见的机会。看见,也是被看见和看见的合一,被看见的是舞者,被看见的是梦游者,而当摄影机对准他们的时候,摄影机就变成了看见的主体,它对准了梦游者的身体,它记录了梦游者的动作,它在近景、特写中放大了梦游者的状态,摄影机无疑是整个梦境的记录者,但是在舞者运动的时候,摄影机本身也进入到梦境之中,它不是在静止状态以旁者的视角记录,而是将记录变成了参与:它在运动,它在舞蹈,它是梦游者的一部分,它也在进行着共眠。

| 导演: 梅雅·黛伦 |

摄影机的看见其实就是梦境,所以它也是被看见的,也是被记录的,也编织了梦,这就是“夜之眼”在看见和被看见中的合一。而在这部电影中,梅雅·黛伦使用的技术也成为对看见解读的第三个维度:负片。在技术层面上,负片就是经曝光和显影加工后得到的影像,而梅雅·黛伦直接将负片变成了影像的成品,由此完成了“夜之眼”的看见。负片的物理性意义就是它的明暗和正片相反,色彩则构成了被摄体的补色,也就是说,黑白电影的负片和正常拍摄的光影构成了一种对立,彩色的胶片则体现了颜色和实际颜色的互补关系。而当负片成为“梦游者的共眠”,它所实现的是完全梦境化的影像:在光影的对立和色彩的互补上,影像不是现实的存在,不是具体的舞者,不是真实的肉身,当这一切被看见,意味着宛如一只上帝的手,将现实的、真实的、具体的一切都抽离了,那么当这些东西被抽离,剩下的就变成了灵魂、精神以及潜意识。

但是为什么抽象而不能看见的灵魂、精神和潜意识反而成为了影像,负片构建了和肉眼完全相反的影像,但是它不是一种彻底的否定,而是本身的对立构成了看见的内容,就像书页的背面,它不是如镜子一样的虚像,而是以背面反衬出正面的存在,正面没有消失,它就在背面的背面,相反而合一,就是一种突破现实意义的存在,它是视觉意义上的,更是观念意义上的,它是影像意义上的,更是哲学意义上的,它是记录意义上的,更是诗意意义上的:梦境是从现实出发的梦境,潜意识是意识相关的潜意识,灵魂是肉身存在的灵魂,看见则是囊括了看不见的看见。

抽离而呈现,关闭而打开,停止而开始,背面而看见,视觉从来不是影像的唯一感官,知觉的、意识的、想象的,都被纳入到“共眠”的体系中,梦游者即使醒来也在梦境之中——最后霓虹灯亮起的是“End”,这不是夜晚的结束,也不是梦境的结束,更不是共眠的结束,舞者的手伸出来触碰在一起,在继续的背面中继续着梦,在继续的梦里继续看见。

《梦游者的共眠》电影海报

[本文百度已收录 总字数:1650]