2023-11-15《椒麻堂会》:新戏从来演旧事

戏是“我父阆中归了天”的练唱,戏是“艺术为人民服务”的宗旨,戏是“红烧鲢鱼”的惩罚,戏是“偷屎就是犯罪”的罪状,一出戏在舞台上上演,一出戏在生活中发生,台上和台下,戏剧和命运交错在一起,演绎了“戏如人生”和“人生如戏”,而作为自己的第一步剧情长片,邱炯炯又在影像戏剧化的创新中完成了“电影就是一出戏”的设置,使这部川剧版的《霸王别姬》或《活着》具有了三重戏剧叙事空间。

戏如人生在舞台上演绎,是从得过天花的麻儿组建戏剧社开始的,它指向的维度就是关于戏剧这一主体的故事。喜欢唱戏的麻儿是廿一军步兵团的大帅,于是在1920年的时候组建了剧团,因为“要摩登”,所以剧团命名为“新又新”;新又新剧团成立之后,招募川剧演员,第一批科生就是“新”字科;七岁的丘福在剧团里长大,他的“老汉”也是川剧演员,后来死在了舞台上,母亲则离开了剧团,成为孤儿的丘福在麻儿的耳濡目染中也开始了唱戏生涯,他第一句学会的戏词就是“我父阆中归了天”,而他也成为了“新”字科的第一批学学员,取名“丘福新”;从军阀混战到抗日战争再到内战发生,“新又新”紧扣时代演出了一处处川剧,他们举行“救亡义演”,喊出了“打到卖国贼,川军万岁”的口号,在抗日战争时演出了《隋朝乱》,丘福就是主演;内战时剧团风雨飘摇,新中国成立后,剧团复兴,只是“新又新”剧团变成了“人民川剧团”,在“艺术为人民服务”中,曾经的剧团演员成了“翻身艺人”,而新的革命接班人开始了剧团的新生……

一处处戏剧在舞台上上演,“新又新”剧团则见证了历史的变迁,这是对戏剧和剧团演变的表达,但是,不管是艺人还是剧团,并非仅仅是独立于现实的存在,那一方舞台延伸到了人生故事中,于是每个个体的人生在舞台之下演绎了更为复杂的戏剧。“军阀割据巴蜀地,狼烟四起动刀兵,戏迷麻儿混乱世,从军救驾步青云。”这是对历史的描述,戏迷麻儿也是军阀麻儿,这双重的身份似乎注解了剧团的命运,而剧团的命运则关涉到每个人。剧团命名为“新又新”,就是对时代的某种跟随,但是在中国多变的近现代历史中,剧团风雨飘摇,“新”似乎也成为了一种讽刺,而每个人在时局中也失去了自己的独立性,他们在戏剧和现实的夹缝中生存,命运更像是降临在自己身上的幻觉,就像丘福小时候在茶馆里喝下了一碗菌子汤,菌子制造的幻觉让他变成了孙悟空,而在空中腾云时却看到了准备作战的战斗机。

这就是人生如戏的隐喻,战斗机轰鸣之中,丘福又重新回到了地面,醒来发现茶馆倒了;1945年日本投降,麻儿却在那里一个人喝酒,在时局发生改变的时候,川军面临重新洗牌,按照命令麻儿将被调走,但是麻儿却说“死也要死在这里”,他骂蒋“卸磨杀驴”,这是小人物命运沉浮的表现,而对于这个无法主宰自己的故事中,丘福更是品尝了“人生如戏”的酸苦,新中国成立之后,大家满怀着剧团重振的信心,“巨变悄然来临”的直接表现就是“新又新”变成了“人民川剧团”,马师长发表演说,提出了“艺术要为人民服务”的要求,也正是在这一宗旨之下,丘福承受了命运的变故:因为解放前他们吸食鸦片,所以四个人坐在舞台上,作为反面教材讲述自己吸食鸦片的罪恶史,在人民群众的忏悔中与旧社会告别;丘福的妻子花凤是麻儿的女儿,她以“翻身艺人”的身份向解放军作报告。

| 导演: 邱炯炯 |

但是对于他们来说,新生永远被打上了过去的烙印,“新戏从来演旧事”是对于历史的一种喟叹,更是对戏人宿命的一种注解。丘福发现了一个被丢弃的婴孩,于是将他抱回了家,在那个饥饿的年代,一家尚无法温饱,何况还要养育另一个孩子,于是丘福去了非法的交易中心,警笛响起他落魄而归;和花凤去厕所里捞蛆虫,却被人发现,“偷屎就是犯罪”,并被扣上了“偷国家大粪”的罪名,幸亏丘福能够唱戏,他让那些人听戏才逃过一劫,而花凤将蛆虫烤干变成食物也喂养了小孩;当小孩的生母找到他们,用一个大南瓜交换孩子,虽然小孩母亲对花凤一家的付出表示感谢,但是花凤还是对小孩母亲的举动感到生气,但是丘福却极力让孩子回到母亲怀抱,因为他自己从小就开始期盼母亲到来,但是母亲却一直没有出现,让这个被丢弃的孩子重新回家,这也弥补了丘福自身命运中的遗憾;后来剧团的人被打成了“黑帮”“戏霸”“间谍”,戴着高帽,挂着牌匾,接受批斗,在逼迫下花凤交代了丘福的罪状,丘福被关进了牛棚;于此同时,丘福的儿子阿黑却要上北京串联,要成为忠诚的革命青年,和当初的丘福一样,他也在天上飞翔,只不过丘福当初是吃了菌子汤产生的幻觉,而阿黑完全是革命制造的幻觉,最终重重摔在地上便成了一种嘲讽。

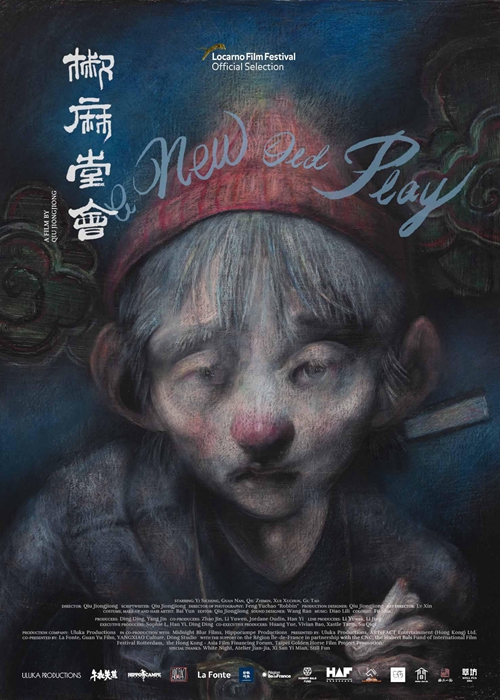

是舞台上的戏变成舞台下的人生,而舞台下的人生是更为复杂也更为心酸的一出戏,这也是邱炯炯通过影像阐述命运沉浮的一次实践。从丘福第一次唱出“我父阆中归了天”便注解了双重的戏剧:这既是经典戏剧中的台词,也是丘福对身世的一种感叹,“老汉”是戏中人,死在了舞台上,是戏如人生的写照,母亲抛下了他从此杳无音讯,是人生如戏的故事,所以对于丘福来说,他既在舞台上书写属于自己的戏剧,又不得不在舞台之下寻找自己的人生,在舞台之上和之下的穿梭中,丘福具有的隐喻意义就在于他既是一个传承的代表,又是悲剧人生的牺牲品,而这个人物身份具有的双重符号就体现在那个红鼻子上,这就是“小丑精神”——邱炯炯以可视化的方式强化了这一符号,不仅丘福从小到大没有改变,而少年丘福和少年阿黑又是同一个演员,这就是关于艺术和命运的“传承”。但是这出带着更多悲哀的戏剧,邱炯炯却又赋予了某种喜剧性,风格的杂糅并非是一种错置,而是邱炯炯有意制造的电影叙事。

180分钟的电影,与其说是一部传统意义上的电影,不如说是电影化的戏剧,所有的故事都没有实景,一个被搭建的400平方米马戏团布棚就是片场,当马戏团布棚成为电影的布景,它制造了一种封闭结构,在空间上带来的是逼仄和平面化的效果,使得每个人都被封闭在这里,不管电影空间发生变化,还是电影中的时间如何变迁,时空的维度不具有延展性,这也就使得整部电影都具有了完全的舞台风格,这也是人生无法真正走出舞台的隐喻,而另一个意义上来说,不管是戏如人生还是人生如戏,也都在小丑精神的演绎中成为“马戏团”表演的一员。

《椒麻堂会》电影海报

电影化戏剧是邱炯炯对主题的一次深化,而在形式意义上,邱炯炯更是打破时空界限,以更多夸张、荒诞、科幻的方式阐述这一麻辣版的“椒麻堂会”。电影一开始出现的就是蹬着三轮车的牛头马面,他们赶路就是为了去接死去的丘福,将他送上黄泉路然后交给阎王,从死亡开始,在邱炯炯的舞台叙事中则解构了死亡本身,在丘福出场之后变成了对一生所经历故事的回忆,这是邱炯炯构建的舞台带来的叙事自由:这一出戏横跨阴阳二界,从死亡到回忆是新生,而新生又恰好是对人生之死的反讽,就像“新又新”,从来没有真正新过,它的命运就是不停地走向覆灭;在阳界的故事和现实生活有关,和变化的时局有关,和无法改变的历史有关,但是在阴间的叙事中,一切都是可变的,都是戏谑的,都是嘲讽的:牛头马面说自己的公务员,丘福则在他们来接自己的时候问他们有没有拿着领导的批示;太子菩萨被供奉在剧团里,被迁移到庙里,最后无人过问,而“太子菩萨”也完全是一个“活人”……

在这个舞台人生里,陀儿是一个具有更丰富意蕴的符号,陀儿从剧团组建之前就已经在那里了,直到成立“新又新”,直到遭遇抗战、内战,而他又出入黄泉之路,和牛头马面、丘福打麻将,可以说,陀儿是阴阳故事的见证人,这个从来不说话的老头是沉默的代表,而这也是话语权缺席的表现,总是背着“太子菩萨”的他见证了舞台上的一出出戏,也目睹了人间的一幕幕故事:在“新又新”归来的时候,剧团所有人合影,这时陀儿站到了摄影机前面,然后钻进了黑布中,通过他的视角看到了麻儿从合影中起身,走向更远处的士兵,这是时代发生改变的一个隐喻,无声的世界就是陀儿看见的一切,它是离开,是消失。而在新中国成立后剧团变成了人民川剧团,在舞台上批判那些瘾君子的时候,陀儿一个人走出了“太平门”,坐在小凳子上,然后打着手势“说着”自己对这个时代的想法:毛主席是“新菩萨”的像——他是游离的,是无言的,却比所有人更清醒地看清了这个世界。和陀儿不同,还有另一个穿行在阴阳之间的鸡脚神,白面的他经营着茶馆,为路过的魂灵准备酒茶,这个一直笑嘻嘻的形象无疑变成人和鬼神沟通的中介。

舞台之上和舞台之下,是同一的戏剧世界,戏剧之内和戏剧之外,是一样的人生写照,人之世界和鬼之世界,是相同命运的存在,所以即使丘福最后过了忘川河,喝了孟婆汤,发生的故事也无法被遗忘,甚至那阴界的一切不正是现实的投影?《丰都日报》上刊载的是“盂兰盆节”的消息,是“祝大家快乐”的祝福,而喝着孟婆汤的丘福仿佛看见了小时候喝菌子汤的情景,如梦如幻,他看到了过去的自己,也看到了另外的自己,最后坐下来喝汤的那人就是一个红鼻子,小丑不绝,记忆不绝,故事不绝,没有人会遗忘,也没有人应该遗忘。

[本文百度已收录 总字数:3735]

顾后:蜘蛛爬上了身