2024-10-08《突击者》:我必须杀死另一个自己

当一种恶出现,正义者就会站在恶的对面,将邪恶者杀死,这是善与恶的二元对立必然导致的斗争,但是当曾经的正义者被邪恶所笼罩,他的内心是不是会滋长出邪恶?他会不会以另一种邪恶杀死敌人?或者说,正义者在恶的浸染下会不会也会异化为一个邪恶者,从而泯灭一种正义?

西德尼·吕美特在这部电影中所探讨的就是这个问题,甚至他的探讨最后给出了一个肯定的回答,不仅这样的事情会发生,而且会以极端的方式发生:邪恶被消灭,却不是正义的胜利,是另一种邪恶的控制;不仅恶会投射在正义者身上,正义者也会变成杀人的邪恶者。正义与邪恶之间的转化,到底是如何发生的?当小镇上发生儿童失踪案甚至猥亵案,已经从业20年的刑警约翰逊,无疑在身份上首先就是一个正义者,一个维护秩序、保障公众安全的正义化身,但是当那个嫌犯肯尼斯被抓获,审讯他的约翰逊却一口咬定他就是凶手,在肯尼斯拒绝承认自己是凶手的情况下,约翰逊在拳打脚踢中活活将肯尼斯打死,于是这一切就变成了一个悲剧:因为根本没有直接证据证明肯尼斯是罪犯,约翰逊仅仅凭借直接就将他当成邪恶的化身,于是他用拳头代替了法律,用暴力替换了正义,在检察官卡特的调查中,自己也成为了杀人嫌疑人。

在这个从正义到邪恶的转变中,首先就是约翰逊身份的转变,在儿童猥亵案发生之后,约翰逊是一名警察,他和同事们在学校周围观察,之后珍妮失踪后他又在黑夜中搜寻,最后在草丛中找到了受伤而惊恐的珍妮,他安慰珍妮,救起她,并将她送到了医院。但是在嫌犯肯尼斯被抓进警局之后,他变成了审讯者,审讯者的身份似乎和刑警一样,是代表正义将罪犯绳之以法,但是在这里约翰逊的身份发生了质的改变,他认定约翰逊不只是嫌疑犯,而是凶手,不仅指出有人看见他和珍妮在一起,而且肯尼斯沾着泥土的衣服、被抓时醉酒的状态、以及对警方嘲讽的口气,都让约翰逊肯定他就是罪犯,于是他用暴力逼迫他说出真相,在肯尼斯否定之下,约翰逊把他打得面目全非,最终倒在了地上,被救护车送到医院之后不治而亡。

| 导演: 西德尼·吕美特 |

肯尼斯死在救治珍妮的同一家医院里,这似乎是一个隐喻,珍妮是暴力的受害者,而肯尼斯也许也是一个被暴力残害的受害者。而肯尼斯被暴力伤害,被以正义之名的暴力伤害,似乎更具悲剧性,那么约翰逊为什么从正义的守护者变成暴力的实施者?在肯尼斯被打倒而送往医院之后,约翰逊开车回家,在黑暗的道路上,吕美特用闪现的方式揭示了约翰逊内心的压抑和痛苦:他不断回想起在草丛中受到伤害而惊恐的珍妮,从珍妮想到了同样遭受侵害的几个女孩,又从她们想到了这20年来目睹的一系列惨案,他们是被吊在树上死去的男人,是裸身死在床上的女人,是一条胳膊丢在铁轨上的惨剧,是从高楼跳下死去的受害者……一幕幕在他脑中呈现,是血腥,是残暴,是毁灭,他们的死共同指向了邪恶,而约翰逊回想起这一切,不是身为正义者对邪恶的消灭,而是被浸染了邪恶的世界里,彻底失去了对人的判断,这一极端的后果就是把眼前所有人都当成了敌人。

在珍妮失踪后有妇人作证曾看到她走向厄兰一条小路,但是妇人当时并没有报警,所以在事发后录口供的时候,约翰逊狠狠骂了她一句:“早干嘛去了?”但是在学校门口监视的时候,约翰逊不是也看到珍妮独自一人回家而没有家人接送吗?当时他为什么没有警惕可能发生的悲剧?在回家之后,约翰逊依然无法摆脱开车回家闪现的那些画面,当妻子安慰他希望能和自己谈谈的时候,约翰逊却对她大发脾气,甚至还进行人身攻击,说她长得不好看,说和她结婚从来没有幸福的感觉,妻子隐忍着,但是约翰逊继续大骂,妻子最终哭泣着离开;而在自己独处的时候,约翰逊又自言自语:“死亡、尸体,它们吞噬着我,我一个人承受不了……”接着又骂被自己打倒的肯尼斯,“他活该。”从对目击证人的愤怒,到对妻子的谩骂,从自我的压抑,到对嫌犯的解恨,无疑让约翰逊变成了一个暴力者,暴力者的冲动、愤怒最终转变成仇恨和自我压抑,最后演变成另一种邪恶。

无疑,吕美特没有将这个故事变成侦探剧,对于珍妮以及其他三名女童猥亵的案件几乎被搁置一旁,而针对肯尼斯同样成为受害者这一悲剧,吕美特其实在给出邪恶产生的根源。约翰逊从正义的维护者变成暴力的实施者,首先一定是内心发生了变化,甚至是扭曲,这就形成了对世界的偏执看法:面前的每一个人都可能是敌人,所以约翰逊的世界就直接变成了自我和敌人的对立:目击证人是敌人,妻子是敌人,肯尼斯更是敌人,他把愤怒发泄在这些“敌人”身上,似乎也就完成了对正义的维护,殊不知这是一种错误甚至罪恶的心理。正义和邪恶的对立,自我和敌人的对立,当邪恶和敌人的力量占据了优势,那么正义也会变成邪恶、自我也会成为敌人,这是二元对立带来的可怕的扭曲心理。可以说,到这里为止,约翰逊内心的二元对立还处在第一个维度中,当肯尼斯死去,约翰逊又被叫到了警局,此时卡特对他开展了调查,在这里出现了第二个层面的二元对立,卡特在疏导他的心理,告诉他必须接受两个自己,一个是身为警察的自己,另一个则是脱下警服的自己,警察是维护正义的化身,警察面对形形色色的罪犯,警察本身就处在敌我的对立中,但是脱下警服的自己是一个普通者,他处在家庭、朋友等日常关系中,所以家庭矛盾不能转移到工作上,对生活的怨言也不能发泄在工作中。

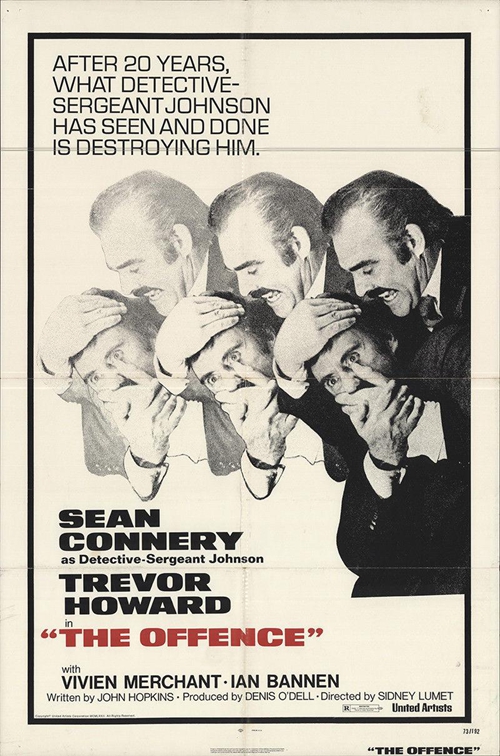

《突击者》电影海报

约翰逊无疑在这个关系中走向了极端,他对妻子的嘲讽、谩骂就是将工作中的负面情绪和遭遇的邪恶事件都变成了自己的日常,所以在无法摆脱中自己永远被所谓的“敌人”包围。但是这“两个自己”混淆的二元性生活并非是真正导致约翰逊走向极端的原因,在他回忆审讯过程中用暴力解决肯尼斯其实是隐含着第三重的二元对立:肯尼斯是他另一个自己。他的审讯其实在另一方面是和肯尼斯的对话,他问肯尼斯孩子的年龄,问他婚姻的情况,还问起了他的父亲是不是强大,无疑约翰逊问肯尼斯这些和案件毫无关系的问题,是想要获得自我的安慰,因为约翰逊也被困在家庭、婚姻的破败世界里,他甚至预言肯尼斯的夫妻生活一团糟,而肯尼斯的回答又一次次击中了约翰逊的软肋,“对于敌人,我并不害怕,我常常控制他们。”约翰逊把肯尼斯当成敌人,肯尼斯当然也把他当成敌人,那么在约翰逊看起来更为主动的审讯中,其实完全被肯尼斯的否定、嘲讽甚至沉默所控制,以致约翰逊开始歇斯底里,开始情绪崩溃,甚至不得不用暴力——约翰逊明显落入下风,而他唯一抗击的办法就是动用拳头,而越是动用暴力,肯尼斯就越是嘲笑他是“可悲的小人”,并且一针见血指出:“我所干的坏事比不上你脑袋中的一半。”在一步步被控制的情况下,约翰逊处在了崩溃的边缘,他甚至祈求肯尼斯“帮帮我”,但是在肯尼斯拒绝之后,约翰逊只能更加暴力,他知道拳头是唯一可以战胜的武器。

约翰逊面对肯尼斯,其实是面对另一个扭曲的、异化的、暴力的自己,他被另一个自己看穿,他被另一个自己可怜,他被另一个自己讽刺,他又跪倒在另一个自己面前说“帮帮我”,而另一个自己却又不断制造矛盾和对立,终于他以更暴力的方式解决了这场和自己的决斗,“我没有选择,我必须打他,我想要他给我的东西,我必须要杀了他……”杀死一个自己,就是回到真实的自我,也许这是约翰逊从扭曲和异化中挣脱的唯一办法。的确,吕美特从一个案件的悬疑变成了对心理的解读,开始时的淡入、慢帧、光晕等运用就是变异的呈现,而中间不断闪现的惨案镜头,更是把故事的“突击者”从邪恶和正义的对立变成了自我之间的分裂,当那个疯狂的、暴力的自我陷于冲动而无法自拔的时候,吕美特最后还是给出了一个解决的方案,那就是理智的回归,“天啊,我的天啊!”约翰逊在打倒肯尼斯之后,在打倒开门进来的警察之后,这样说,只有这一刻,他才真正看见了邪恶,真正发现了敌人:来源于内心压抑之后的邪恶,来源于自我泯灭之后的敌人,而这一句话也将他有限拉回到了现实,拉回到了理智。

[本文百度已收录 总字数:3318]