2024-10-25《潮汐来临之时》:当下才是时间的全部

格雷格斯拖着长长的水管从镜头前经过,身后跟着小狗蒂芙,然后费力地拉动了水泵,水管瞬间被注满了水,压力甚至将水从水管中密密麻麻的小孔中冲出来。当格雷格斯拖着注满水的水管横过那条简易公路,爬上小小的山坡,看起来他像是用这些水在浇灌什么,但是当他越过山坡往下走,水管被放置在地上,然后流向一片水域,在镜头向前推移中,这片水域变成了一片大海,广阔,无边,绵延。

水泵工作之后水管里的水何用?电影开篇带来的是疑问:灌溉还是抽离?当格雷格斯最终将水管的水注入大海,疑问有了答案:他是在给土地排水。灌溉和抽离似乎构成了两面:灌溉是对水的一种引入,它对于岛屿来说让水变成一种有用的存在,甚至引入的过程就是人保持的一种欢迎姿态;而抽离是一种排水的行动,它将多余的水从这里“移除”。灌溉和抽离,引入和排出,构成了对于流动性水的两种行为,当格雷格斯选择以排除的方式,让岛上的水回归大海,正表达着这个名叫曼岛上的人对于潮汐的态度:当潮汐来临,当风暴袭来,脆弱的曼岛总是被水侵袭,只有将它们一次次抽离,这片土地才不会被浸没,才成为大海中的“浮出”的岛,才能让人们生活其中。

岛之存在,岛之生活,这样一种不被水侵袭和浸没的世界,似乎就是在阐述本届西湖国际纪录片大会的年度主题:“共·生”。“共”是共同体,“生”是生长、生产,“共·生”既是名词也是动词,作为名词,是生长的共同体,作为动词,则是共同生产,当居民在曼岛上生活,曼岛和曼岛人就构成了“共·生”的状态,这种“共·生”的状态不仅仅是人与人之间的和谐、人与自然的和谐,甚至让曼岛人也成为自然的一部分,他们和这里的鸟类、野生动物一起,构成了一个独特的生物圈。这种独特性使之成为一道“共·生”的风景,当旅游车从陆地带着游客来到这里,他们领略了这个被称为“瓦登海上的一颗明珠”的优美风景,就像导演之一的苏菲·胡兹姆·约翰森所说,“通过本片我想带领观众登上曼岛,了解这里的人们,欣赏奇观异景,探索这个远端的角落。”

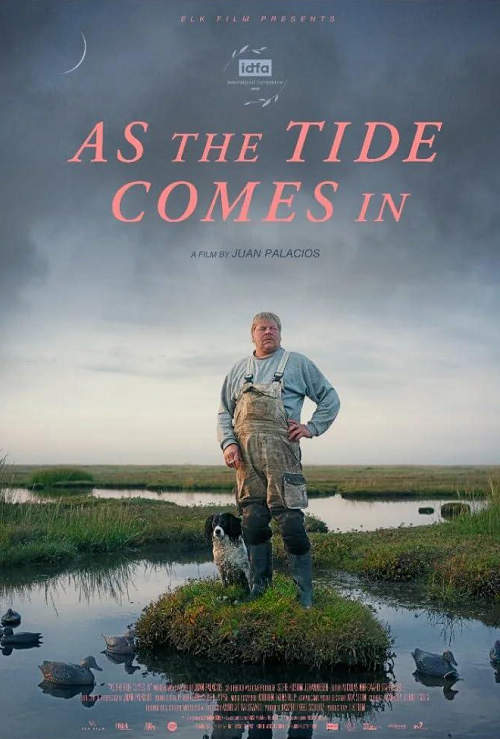

| 导演: 胡安·帕拉齐奥斯 苏菲·胡兹姆·约翰森 |

观众就像那些乘坐在大巴上、偶尔下来领略优美风景、最后带着收获离开的游客一样,他们对于曼岛是一次经过,当导演胡安·帕拉齐奥斯和苏菲·胡兹姆·约翰森用了三年拍摄这部电影、前后十八次来到曼岛,也许在某种程度上也是一次经过,而且纪录片的拍摄中还有“剧本”的介入,那些极美的镜头更是一种对风景带着欣赏态度的过客视角。但是当他们用影像记录、叙述这种“共·生”状态,远非是将其当做被观赏的风景这一客观化的存在,环境学研究出生的胡安在阐述这部电影时说:“最触动我的,是岛民强烈的身份认同和归属感,他们为了留下而被迫做出巨大的牺牲,这让我不禁思考:人们为了继续在岛上生活,愿意放弃什么?”或者说,当曼岛人像格雷格斯将那些水抽离出去,他们又想留下什么?在抽离和留下之间,他们的选择是基于怎样一种考虑?

“共·生”其实对于曼岛人来说,在表面和谐之下隐藏着更多的冒险:这个只有八平方公里的小岛,时常受到潮汐的影响,潮汐不仅仅让还水漫过堤岸,浸没道路和田地,极端的时候,风暴和潮汐带来的海水会将整个小岛吞噬:1643年一次史无前例的风暴潮将整个小岛变成了大海的一部分,岛上的居民无一幸免——它现在成为了考古学家挖掘和研究的课题。也就是说,每一次潮汐来临都可能成为1634年悲剧的重演,而对于1643年后依然移居在曼岛上生活的后代来说,“共·生”也慢慢变成了一种和孤独、寂寞以及疾病相伴的生活:在艾伦的超市里,英格博格对艾伦讲起自己在新月前三日和后三日表现出来的失眠,而且不仅自己被困扰,家人们也都生了这种“遗传病”,而这就是岛上人患上的“满月症”,它就和潮汐有关;已经是岛上第八代农民的格雷格斯经营着一家农场,和女朋友分手后他一直单身,和他相伴的是年老的父母和那只叫蒂芙的狗,“农夫寻爱”的相亲节目终于因为格雷格斯生活于小岛而让他失去了入选的机会,打开Tinder软件搜寻周边的人,软件上的红色雷达监测不到一个人;观鸟者尼尔斯每次都会详细记录岛上鸟类的信息,这段时间他发现珍惜物种不再光顾曼岛……

《潮汐来临之时》电影海报

“潮汐”极大地“重塑”了每个人的生活,甚至潮汐带来的海水,海水带来的威胁就像是对“末日”的隐喻,1643年是一个末日,当时间过去了近500年,这样的末日还会再来吗?其实每一个曼岛人都知道,不管如何,悲剧还会发生,这是一种必然,而每一次的潮汐到来,他们都像看到了可能到来的末日,只是潮汐的威力不大,他们就能转危为安。潮汐会吞没小岛是一种必然,他们只是活在必然没有真正到来的偶然里,但是曼岛人却又把这种偶然当成了必然:“共·生”的必然,留守的必然,活着的必然。很多居民选择了搬离,他们去往更安全的大陆,生活也更加丰富,现在岛上还剩下27人,他们和格雷格斯一样,拒绝离开这里,拒绝逃离家园,而是以一种更主动的方式面对自然的威胁。为什么要冒着风险留在这里?对于曼岛人来说,他们作出留守的选择实际上意味着被围困,就像那只羔羊,被困在水塘的那片“岛”上无所适从,曼岛人被围困在大海之上,也被围困在时间里:时间是过去,1643年的灾难就是悲剧的标记;时间是未来,吞噬小岛的潮汐终究还会到来;时间也是现在,被无法摆脱的孤独、寂寞以及疾病所困扰。

被过去、现在和未来的时间困扰,当曼岛人选择留守,其实也是从时间中突围,当过去是灾难当未来无可避免,时间的唯一意义就是当下,生存的当下,生活的当下,它是可以度过的每一天,它是日常生活的每一年,它是“共·生”的此时此刻:格雷格斯在农场里寻找趣味的生活,他在叉车运输草垛的时候会让他们“跳舞”;从99岁生日到100岁生日,米埃的身边会有邻居为她送上生日祝福,甚至他们高喊着“万岁”;格雷格斯的母亲在海堤旁捡到一张黑胶唱片,擦拭干净之后在留声机里播放,传出的是最美妙的音乐;甚至在新冠全球肆虐的时候,这个岛上未曾出现一例病例……月圆月缺,潮涨潮落,对于曼岛人来说,也许当下才是时间的全部,生活就是活着本身——当潮汐“重塑”了他们的生活,他们也用自己的豁达、顺应再一次“重塑”了自己,即使是“最后一位居民”,他也在灾难没有降临之前成为“共·生”的标志。

拍摄了三年的纪录片记录的就是曼岛人此时此刻的当下生活,虽然他们有时候会悲观,有抱怨,还会消极面对,但是生活依然像流水一样,总是在当下的时间中展开:胡安·帕拉齐奥斯在映后交流中说6个人在三年内自然死亡,现在岛上还剩22个人,他们依然与曼岛“共·生”着;格雷格斯还在创造相亲机会,努力寻找自己另一半,对生活依然充满着向往;潮汐还是一次次到来,环境变得越来越脆弱,但曼岛还是那颗美丽的明珠,在自然和人类远端继续存在着……

[本文百度已收录 总字数:2844]