2022-10-25《你还好吗? 》:我们用沉默交流

其实并不是沉默:他在和她说话,她在和他对话;他们坐在电视机前,看拍摄的一段视频,里面有谈话,有噪音,甚至还有口哨声,而他们看电视的时候谈论着文稿,谈论着照片,谈论着另一个男人;在一部电影里,男人在说,旁白在说,叠加在女人的说话声中……似乎每个人都在说,和别人在说,内心在说;似乎整个世界都是声音,街上的,工厂里的,电视里的,以及电影中的。

说是一种状态,说是一种方式,但是最后却变成了沉默,被动的沉默?主动的沉默?“这是一部介于主动和被动之间的电影”,打出的字幕是关于电影主题的阐述,也以字符的方式出现在屏幕上成为视频的注解。主动和被动,主动式的被动,或被动式的主动,谁在说,谁被说?说是不是也会变成被说?被说是不是说的一种否定?说和被说,主动和被动,实际上变成了一种悖论,就像沉默和交流:当交流以沉默的方式展开,是不是抹杀了交流的意义?当沉默成为交流的方式,是不是交流是为了不交流?让-吕克·戈达尔和安娜-玛丽·米埃维尔在这部电影中安排了两组人物和两种沉默。一开始是街上开车的男人,“一个男人的故事”,打着方向盘问“右拐吗?”后座有人回答:“不!”这是一个女人的声音,“另一个人和他说话,关于一个女人。”一个男人和一个女人,他们以说话的方式寻找方向:男人说起写信给父亲,说起工作,说起女人,但是大部分时间只是在开车,“男人和她说的话不多,这是沉默的形式。”但是男人却说:“我喜欢沉默。”他们在交流,他们在沉默,沉默成为交流的方式。

但是,沉默却依然是沉默,甚至扼杀了交流的可能。在车子行驶的时候,女人南希说不去他的地方了,这是拒绝式的沉默;有一次南希打电话给他,问他收到信了吗?男人说是的,但是似乎没有回信,理由是:“我喜欢沉默。”沉默变成了一种逃避,南希拿着电话机说:“用沉默来交流真的不容易。”沉默是交流的方式,沉默却并不是寂静之墙,因为里面还有噪音,南希像是在自言自语:“一整天的工作,我们不可能有时间来讨论爱情。”爱情里应该没有工作,工作中应该不谈论爱情,当两者被割裂开来的时候,两个人的交流似乎永远在沉默的状态中。而实际上,男人和南希的生活就是沉默的生活:他一个人坐在咖啡馆里,喝着绿颜色的饮料,写着信,没有任何对话;即使两个人在一起的时候,他看着报纸,她翻着杂志,他坐在那里,她起身有坐下,他们之间没有交流,没有对话,更没有关于爱的表达,当初的那句话“我喜欢沉默”真的变成了自我的沉默。

一个男人,一个女人,他们的生活应该和工作无关,但是在爱情有关的生活里,沉默变成爱的理由,也变成不爱甚至隔阂的理由。这是沉默的交流?男人主动的沉默变成了南希被动的沉默,这就是介于主动和被动的电影表达,而主动和被动的转变关系可以有另一个说法:这是一部介于演员和观众之间的电影——主动的是演员?被动的是观众?当演员沉默是不是也会让观众沉默?观众有选择主动的权力吗?观众有发言权吗?场景转到了男人口中所说的“父亲”那里,父亲和女人奥黛特坐在电视机前,一起看一部小视频,按照父亲的说法,委员会想要他们拍摄一部左翼电影,身为记者的父亲在印刷工厂里编排报纸的画面成为这部电影的一个镜头,而这个电影也成为父亲和奥黛特观看的对象。

| 导演: 让-吕克·戈达尔 / 安娜-玛丽·米埃维尔 |

一开始也是有对话的,电视里出现了雪花,没有了画面,奥黛特问:“发生了什么?”父亲说:“我们可以从这里切入。”奥黛特问:“从这里切入是什么意思?我们是谁?”电影果然从观看者的角度切入了,画面继续,画面里也出现了声音。但是,无论是切入的对话,还是电视里出现的声音,似乎都不是走向最终的交流,而是沉默。奥黛特的问题没有得到回答,父亲却以主动的方式带入进了观者的世界,而奥黛特似乎变成了被动者。这是一个印刷厂,印刷的报纸上是一篇关于葡萄牙1974年左派政变的报道,那是文字的表达:穿着制服的士兵、人民的军队、唱起国际歌、被包围……文字变成声音,声音制成电影,但是父亲作为主动者,是不是有意忽略了什么?是不是故意让交流慢慢走向沉默?

一种缺失是文字的输入,奥黛特在打字机上输入文字,“你甚至不知道什么是打字机。”打字打出的是穿着制服的士兵、人民的军队、唱起国际歌、被包围……一篇文章,当被打出来,父亲在看文章,纸上的文字,打在屏幕上的文字,但是奥黛特在他看文字的时候伸出一只手,然后在他眼前来回摆动,看见或看不见,是眼睛和手之间的叙事,“我的手做了你眼睛做的事情,手不是用来观看的,所以我工作时是瞎子,你仔细观察,这确实是个好笑的工作,我的手在任何的方向上移动,但却是在一个限定的区域内,虽然是在任意的方向,但却是被某种东西领导着——这便是句子的意思。”手在移动而不看,是瞎子的行动,但是能用手打印出文字,也是在寻找一个方向。“当我是瞎着的时候,我根据我的感觉走在一个笔直的通道里,当我碰到边界,它把我放回到我该走的路上。”这便是奥黛特看不见的看见,却成为父亲看见的看不见。

手的缺失,输入文字的手的缺失,这当然是奥黛特对父亲的某种暗示,但是在她看来,缺失还不止于手。一张照片,人群中是一个男人,在冲突中他在反抗,反抗成为一种言语,言语制造了场景,场景映射了现实,“一个男人的暴力表达,它引起了另一个拳头……”反抗的起因是暴力,反抗的结果也是暴力,图像带来的是双重的现实:团结和暴力。这是葡萄牙局势的图片,但是对于父亲来说,却也成为看不见的一种存在,因为在他看来,葡萄牙和法国不同,法国四年前的罢工和葡萄牙现在的反抗不可同日而语,于是他看不见:他看见了奥黛特给他的这张照片,却有意忽略了照片对小视频制作的影响,这是一种被动之后的逃避,但是逃避本身在他那里却变成了主动:他会不时地抬起头看一眼眼前的奥黛特,然后低下头去,似乎自己犯了某种罪;而内心更是在不停地对奥黛特进行质问:“为什么照片在这里?”“她说试着记住是什么意思?”“也许奥黛特是对的。”

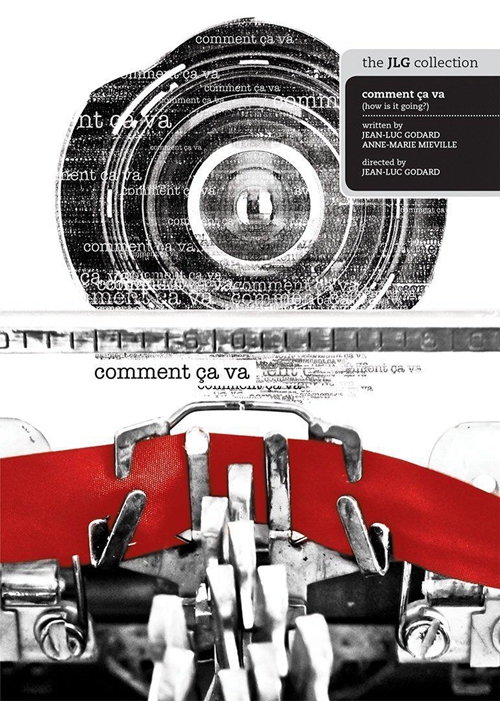

《你还好吗?》电影海报

这是逃避,这是漠视,这是故意让看见变成看不见,手缺失了,眼睛缺失了,但是内心却知道应该做什么,“如果葡萄牙与我们有关,我们需要说出它如何影响了我们。”这便是一种沉默,而和男人和南希生活中的沉默不同,他们的沉默是另一种交流的开始。奥黛特面对他的逃避,说出了对看不见的指责:“你是个记者,你看不到,你不想看到,即使你想你也做不到。你害怕看到你所处的地方,当我们害怕丢掉自己的位置时我们就恐惧看到,可能法西斯主义就是害怕丢掉自己的位置。所以我们什么都不说,并闭上了我们的眼睛。”看见而看不见,是因为害怕看见,所以在闭上眼睛的时候,采取的是“非此即彼”的态度:没有什么“同工同酬”,必须是“不平等劳动”;没有夫妻问题,只有男性问题和女性问题。而对于奥黛特的质疑,父亲的内心里也在自我对话,“电视和报纸是腐败的,当我们去看它们,读它们的时候,我们的眼睛也变得腐败了,我们的嘴巴,我们的手也是。”一切都缺失了,所以,“简单来说,我们得了癌症,我们不再说什么了,我们不说是因为我们不知道,我们不知道是因为我们不想要,我们不想要是因为我们不能够,我们不能够是因为我们不展现,我们不展现是因为我们不想要。”

一个男人,一个女人,一段视频,一张图片,一种质疑,一种逃避,由此构成了看见而看不见、沉默而交流的现实困境,而这种困境最后一定会变成:看不见和沉默。于是父亲说委员会决定完成视频,然后去战斗,但是奥黛特却没有答应,她最后拒绝了他提议一起去吃饭的邀请,“从此我再也没有见过她。”这是沉默的交流最后的结果,一段视频完成了,一张照片消失了,一场交流变成了各自的选择:自始至终背对着镜头的奥黛特再没有出现;父亲拿着报纸行走在夜色的街上;男人在听收音机,南希让他把收音机的音量关小一点,以免影响邻居,收听到的消息是:“弗朗哥于今日早上五点半去世……现场无数沉默的人,有几个女人在哭泣……”永远有沉默的人,也永远有哭泣的人,永远有得知消息的人,也永远有听不到的人,永远有作为演员的存在,也永远有观众站在电影之外隔着距离看一部电影,““是的,这么多交流的手段,但却没有手段去使用它们,有权力的收音机,没有权力的听众……”

[本文百度已收录 总字数:3457]