2025-07-16《春苗》:成长在“大革命”时代

电影完成摄制是1975年5月,刚好是我出生的月份,在50年后以“写影·1975”的方式打开,这完全是一个观影者生命之外的文本,它构筑的是一种“前历史”的叙事,所以对于影片中的故事并未亲身感受和亲眼目睹的情况下,进入电影不是进入历史,而是进入一个单一的文本而已,而所有的观感也仅仅是从这个单一文本出发的。

这种去历史化的观影,实际上也是对影片反映的那个特殊时期乃至敏感时期保持某种沉默。就电影而言,导演谢晋、颜碧丽、梁廷铎其实充分利用了视听语言和影像画面进行叙事:小妹患病,大家焦虑,最后被送到了大队卫生所,钱济仁正要把养生治疗法的报告给卫生局的梁局长送去,所以对于小妹的病的态度是“等一等”,镜头接着出现了钟摆,这是时间的一种表达,也衬托了大家焦急的心和钱济仁爱答不理的矛盾,之后的镜头就是小妹已经发白的嘴唇;当在众人的要求下进行抢救,钱济仁拿起听筒进行听诊,然后慢条斯理说了句:“怎么不早点送来?”言下之意这里没有办法抢救,要送到县医院,不想错过了抢救的小妹死了,镜头便给了那块掉落在地上的围巾,这是希望的破灭,这是生命的逝去……在这个场景中,导演用了不同的镜头语言推进故事,在叙事上的确有着鲜明风格。

电影推进情节最主要的办法就是制造矛盾,从小妹的死为起点,之后便是贫下中农缺医少药的困境和卫生所爱答不理的态度,在小龙感染肺炎的时候,已经具有了初步医学知识的春苗让水昌伯去配药,自己则在大队医疗室进行救护,但是卫生所的杜院长认为,卫生室没有进过批准属于非法行医,而水昌伯手中的药方又认为没有处方权,春苗只好自己冒雨去采草药,最后小龙脱险;在大队推荐春苗去卫生所学习,励志成为赤脚医生的时候,杜所长和钱济仁又千方百计阻扰她学医,认为医学是一门特殊的科学,拿锄头而和拿针头的手毕竟是两回事,春苗反驳说:“我们这双手推翻了三座大山,也一定能拿好针头。”但是她在卫生所并没有得到学习的机会,钱济仁每天都让她干杂活;在歧视中春苗离开了卫生所,利用自己所学背起了药箱,开启了卫生室,得到了群众的拥护,却遭到了卫生所的反对,卫生室被取缔,杜院长还以春苗党员转正为威胁;当然最大的矛盾出现在水昌伯的腰病上,春苗和分配来卫生所的方明探索中西医结合的办法治疗腰腿病,他们还将水昌伯送到了卫生所,把“养生疗法”换成了“腰腿痛治疗室”,为了压制他们,杜院长和钱济仁制造舆论,说水昌伯的腰腿病恶化了,要救护车送往县医院,而钱济仁竟然想要在药物中加入致人死亡的药物……

| 导演: 谢晋 / 颜碧丽 / 梁廷铎 |

电影处处体现着矛盾和斗争,这种叙事制造了情节发展的紧张气氛,体现了某种张力。但是作为那个时代的电影,它的创作难以逃离“御制”的规则,所以所谓的矛盾在渐次发展中,从缺席少药的社会矛盾变成了阶级对立的政治矛盾,尤其是后半段完全变成了对“文化大革命”的歌颂,贫下中农的对立面就变成了滥用权力的坏人。这个转折也体现在春苗成长的转型上,起初她手捧的书籍是“纪念白求恩”,她给小龙讲的也是白求恩的故事,白求恩身上体现的是国际主义精神,而他和核心思想则是人道主义,人道主义就是治病救人。但是后来春苗手上拿着的就是毛泽东的著作,尤其是书中划线的那段是关于资产阶级当权派,这就变成了政治斗争,而矛盾也转移成为了对走资派权力的控诉和揭露。

在电影中被塑造成坏人的有三个,一个是在大队里看病的贾月仙,她并不懂医学,而是用封建迷信看病,这被春苗看做是“骗人的巫医”;另一个则是钱济仁,他不关心贫下中农,却给贾月仙提供药物,这是一种损公肥私的行为,而最后竟然要谋害水昌伯,这就变成了一种反动行为;杜院长是一名共产党党员,是卫生所的领导,他不仅没有阻止钱济仁的行为,而且还为他们说话,他的行为就是“修正主义”,也正是他,成为了钱济仁等人的代理人,而这完全符合书中所描写的斗争情况,春苗在学习了毛泽东著作后就指出了坏人的本质,那就是利用手中的权力,所以斗争的性质就变为揭露资本主义当权派的斗争。而实际上这部电影的一个亮点,是这些出场的“坏人”背后还有更大的坏人,县卫生局的“梁局长”始终没有出场,他藏匿着但又控制了一切,他也便成为了这些提线木偶背后真正的权力象征。

作为那个时代的电影作品,“三突出”原则必须一以贯之,矛盾的激烈化和斗争的政治化也是一种叙事的常态,也正是电影充满了对政治的图解甚至政治想象,对于历史研究来说,是一个不错的文本。但是从观影角度看,50年后重现,对于“前历史”来说,给人一种奇怪的感觉,尤其是春苗眼中的仇恨目光令人不安。当然抛却历史叙事,抛却阶级斗争,甚至抛却革命思维,故事似乎在当下也还有一丝启示意义:当看病难依然是一个社会问题,当医患关系依然紧张,这其中是不是也有权力配置的问题?

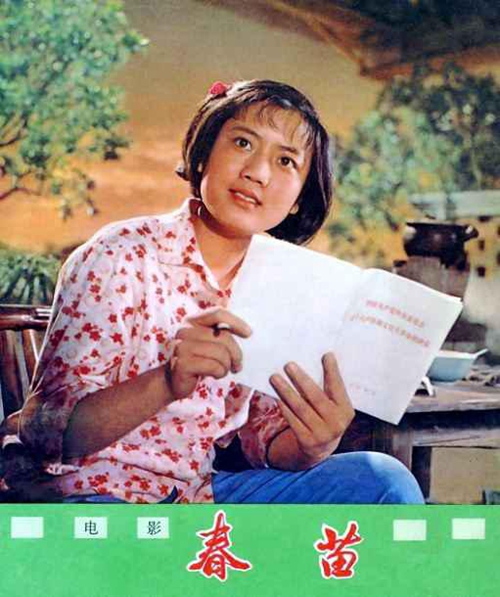

《春苗》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2087]

顾后:《降头》:妖魔化的人欲