2025-07-28《李斯特狂》:为“革命者”立传

肯·罗素导演的电影进入“写影·1975”的电影有两部,一部是《冲破黑暗谷》,一部是《李斯特狂》,同样在1975年上映,同样表现了疯狂的摇滚世界,同样由罗杰·达尔特雷主演,也同样是一部传记片,但是《冲破黑暗谷》再现摇滚史上著名聋哑儿童汤米的生活,是对个体的一次立传,虽然也是音乐史上的著名人物,但是故事发生是和纯粹个体相关的成长和创作,它并不具有一种被置于宏大叙事中的历史性,但是《李斯特狂》的主人公弗朗茨·李斯特不仅在音乐上是个天才,与他相关所勾连的是19世纪的历史——至少也是举足轻重的欧洲音乐史。

所以这就变成了电影的一个难题:如何在天马行空的想象和繁多的隐喻、象征中为一个历史真实存在的人立传?真实历史会不会在混杂的视听语言中变成“去历史化”的虚构?电影的类型之一是传记片,李斯特就是传记片的主角,肯·罗素以一种“还原”的方式再现了这个19世纪音乐天才的生活和创作:他六岁起学习钢琴,十六岁定居巴黎,在钢琴上创造了管弦乐的效果,创建了背诵演奏法,从而获得了“钢琴之王”的称号;他在巴黎结识了柏辽兹、肖邦,和瓦格纳是朋友,并成为了魏玛乐派的代表人物,提出了音乐和情感之间联系的观点;当然,李斯特最为“闻名”的则是混乱的私生活,他在沙龙中邂逅了玛丽·达古伯爵夫人,两人私奔去了瑞士,并生下了三个孩子,他们的关系终止后,李斯特在基辅演出时又遇到了卡罗琳公主,两人来到罗马想要举行婚礼,却遭到了教会和沙皇的阻扰,往返于罗马、魏玛和布达佩斯之间,李斯特的风流韵事并没有结束,而这也成为了全欧洲的笑柄……

肯·罗素将李斯特这些真实的经历通过剧情表现出来,李斯特在历史中的存在和音乐有关,和女性有关,和宗教有关,这就是“传记”,但是肯·罗素并没有按部就班表现李斯特的人生故事,反而根据李斯特音乐的浪漫主义风格而演绎了属于他的浪漫主义电影叙事:电影一开始就是李斯特和玛丽之事东窗事发,伯爵和他对决比剑,玛丽却裸身在那里吃着香蕉,最后李斯特和玛丽被绑在钢琴上,伯爵命人将这家钢琴放在铁轨上,而不远处轰鸣的火车正疾驰而来;通过画面跳转,危机就变成了李斯特在舞会上的狂欢,而他回忆和玛丽的故事,完全变成了对查理·卓别林影像的戏仿,他和玛丽的恩爱在小小的屋子里,但是家庭危机又让他们走入风雪之中——而卓别林是后于李斯特的历史人物;和卡洛琳不是历史记录的邂逅,而是被“囚禁”,当卡罗琳完全以公主式命令要他和自己结婚时,场景完全变成了一个舞台,而李斯特的疯狂以男性的“阳具”为隐喻,巨大的阳具模型出现在舞台上,加上卡罗琳的诱惑姿态和女人们的嬉戏表演,使得这一幕爱情变成了情色演出,最后卡罗琳甚至对阳具实行了极刑,闪着寒光的锋利刀片就架在断头台上,而李斯特完全被她们推向了断头台……

| 导演: 肯·罗素 |

披头士乐队女音乐迷的狂热、对卓别林默片的戏仿、地下沙龙里康康舞的热情、巨大阳具的造型,以及之后出现的男女“超人”、吸血鬼,都是对传记的完全颠覆,肯·罗素似乎只是借用了“李斯特”这一符号,赋予了这个符号具有的浪漫主义、疯狂主义、泛爱主义等特性,也许当肯特用如此奇幻的风格为“李斯特”立传,就是为了表现令人眩晕的影像特技,电影影像所表现出极快的速度、响亮的音量、辉煌的技巧、狂放的气势正符合李斯特的辉煌浪漫、极富个性的音乐风格,在这个意义上就是对历史的一种“神似”契合。但是这也许是在形式意义上的追求,肯·罗素借用李斯特这个音乐界的奇才,真正要表现的则是一种革命的浪漫主义和理想主义。

在电影中,李斯特首先当然是对历史发生了重要影响的真实存在,而这种真实存在就是一种“音乐革命者”的身份,卡罗琳公主就盛赞他发动了一场欧洲的音乐革命,当歌剧院里李斯特弹奏的钢琴曲响起,台下的女音乐迷为之疯狂,德国诗人海涅就将这种盛况称为“李斯特狂热”,这也许也是肯·罗素这一电影片名的来源。“李斯特狂”不仅仅是别人对他的迷恋和狂热,也意味着李斯特对音乐的狂热,这种狂热又完全和性建立了同构关系,“音乐就像性一样,它是作为神圣的事物之一。”音乐和性都使人癫狂,都为了达到高潮。但是在李斯特身上,关于爱情和性,关于音乐,却也会带来迷惘,带来痛苦,“生活是痛苦的,痛苦就是失去。”肯·罗素并不是把李斯特的痛苦还给历史,而是变成了对另一种历史的嘲讽,也由此进入到了第二种革命者的命名中:“同胞已死,我的土地已死,爱已毁灭,唯有音乐还在。”

同胞已死,土地已死,爱已死,为什么这一切都会死去,那就是战争,就是堕落,就是沉沦,瓦格纳曾经是他的朋友,但是这个也是在历史上真实存在的人物却在肯·罗素的镜头下变成了吸血鬼造型,而在他被毁灭之后复活,又变成了希特勒的形象,无论是吸血鬼还是希特勒,“瓦格纳”也已经去历史化了,他变成了恶魔,变成了敌基督,变成了对美好世界的破坏者,所以“李斯特”也摇身一变成为了天堂的战士,然后驾驶着战斗机向着在柏林疯狂扫射的“瓦格纳”发起进攻,当然作为革命者的李斯特最后消灭了瓦格纳,消灭了纳粹主义,消灭了恶魔和敌基督,“现在,爱赢了,战争结束了,我们用爱创造了和谐。”

从音乐革命者到维护世界和谐与爱的革命者,李斯特其实已经完全脱离了历史,肯·罗素所谓的立传也是为了革命者立传,但是也许太过于追求这种奇幻效果,爱情变成了情色,音乐变成了癫狂,战争变成了游戏,而且完全是一种外部意义的展现,对于李斯特所代表革命者的内心世界,几乎没有展现,也正是在这个意义上,肯·罗素作为影像叙事的“革命者”,也只是在视听外在表现的技巧上达到了迷狂、疯狂和癫狂,在这个意义上,革命者也许真的只是扯起了绚丽大旗的反革命者。

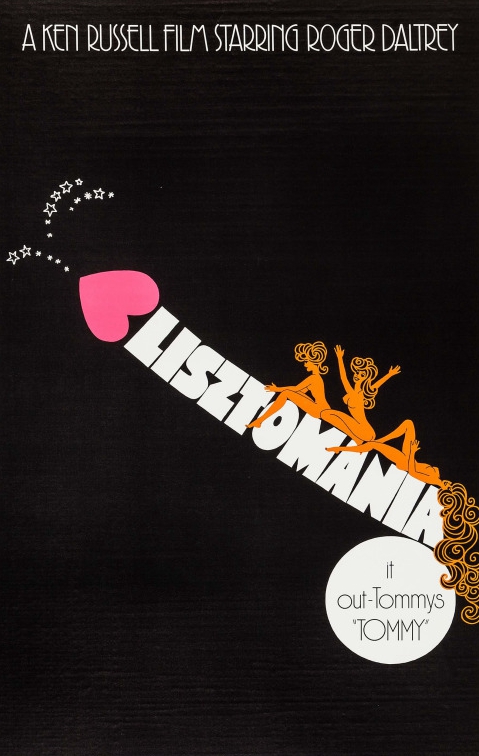

《李斯特狂》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2417]