2025-09-17《再次登上珠穆朗玛峰》:山高人为峰

“再次”是相对于第一次而言的:1960年5月25日,中国登山队队员王富洲、贡布、屈银华登上了珠穆朗玛峰,这是中国人第一次登上世界之巅,更是实现了人类首次从北坡登顶珠峰的创举。15年后为什么要“再次”发起向珠峰登顶的挑战?一种解释是,第一次登顶时是在4点20分,由于光线原因并没有采集到相关图片和影像资料,在国际上也引起了质疑声,所以早在1964年的时候,国家曾决定以北上南下的方式再登珠峰,还在1965年修建了从定日到珠峰大本营的简易公路,组织队员先后两次到珠峰进行训练,但后来并没有实施计划。

这一计划为何无疾而终?这也许是另一个历史,而在1975年5月,中国登山队集结开始了“再次”登顶珠峰的行动,登山队员拍摄的珍贵影像资料构成了这部纪录片的主题:从在拉萨集结,然后出发到绒布寺的珠峰大本营,从大本营举行出征仪式和慰问演出,到在不同海报处建立营地,从攀爬北坳时遭遇狂风到越过最危险的“第二台阶”……纪录片真实反映了这段光荣历史,在中国登山历史上留下了宝贵的一笔。第一线资料让1975年的攀登行动一直“在现场”:珠峰大本营南北山区呈现出“江山如此多娇”的美景,小熊猫、长尾叶猴、太阳鸟和雄鹰都被镜头捕捉到;5500米的一号营地有叹为观止的“冰塔林”,冰柱在太阳照射下熠熠生辉;6500米第三号营地之上的北坳是第一个危险的关口,这里留下了冰崩和雪崩的遗迹,还有可能吞噬人的幽暗冰缝;在向7007米北坳进发时,刮起了八九级的大风,队员攀爬时的喘气声、踩在雪地上的碎裂声和狂风的呼啸声,完全是原声的展现;7600米时风暴来临,狂风就像猛兽在嚎叫,队员们选择了很小的平底才勉强安营;向8600米的高度进发,就必须跨越被当时外国教科书称为“连飞鸟都无法飞跃”的第二台阶,近乎90度的陡峭山壁终于被登山队员征服;1975年5月27日14:30,九名登山队员终于登上了珠穆朗玛峰,他们在顶峰上开展一系列科考、测绘活动,创造了登山奇迹,震惊了世界登山界,8848.13米的精确高程、原声中的欢呼声和掌声,都是向世界宣布的最后胜利。

纪录片最后完整介绍了登顶珠峰的九名勇士:索南罗布、潘多、罗则、桑珠、侯生福、贡嘎巴桑、大平措、次仁多吉和阿布钦,副队长潘多则成为世界上第一位从北坡登顶珠峰的女性。这次成功无疑是用更好的设备、更精确的测量和更多的勇气和毅力书写了“山高人为峰”的奇迹,纪录片也成为这一奇迹的最好证明。但是这部1975年摄制的纪录片无疑是那个时代的产物,如今看来,有两点呈现了鲜明的时代特色。一是登上珠穆朗玛峰是一次证明国人能力、勇气和毅力的行动,它体现的是一种“勇攀高峰”的精神,所以纪录片洋溢着火热的革命激情,甚至一开始就把登山行动看成是“决心把1976年的任务提前一年完成”的政治壮举:从拉萨出发,“一颗火热的心啊,飞向珠峰,驰骋在喜马拉雅的雪原冰河……”前锋队拓路,很多老队员发扬了“老黄牛精神”,后援队伍运输物质和粮食,则体现了“姐姐兄弟情”;在不断向上攀行中,面对恶劣的自然环境,“队员们想起二万五千里长征,看到了高高飘扬的五星红旗,听到了八亿人民的脚步声,铭记着党中央的号令”;在山上还有一名女队员加入了中国共产党,举行了入党宣誓,“我为共产主义事业永远向前方……”当九名队员成功登顶,“鲜艳的五星红旗飘扬在地球之巅,中国人民无高不可攀、无坚不可摧的英雄气概,震撼着世界屋脊……”最后电影发出的感慨是:“任何困难度不能阻止胜利的步伐,任何高峰度将被中国人民征服。”

| 类型: 纪录片 |

的确,面对国际的质疑,这是最好的反驳,这也是体现中国力量的最好证明,而政治化也是那个时代的一种叙事风格,而另一个方面来说,当登顶证明了“山高人为峰”的意志和精神,这个“人”一直是大写的人、集体的人,甚至是政治的人。此次登山行动本身带着科考等多重目的,所以九名成功登顶的勇士背后是史上最庞大的登山队:全队共有434人,其中登山队员125人,测绘人员74人,科考人员30人,大本营工作人员70人,解放军官兵80人,低海拔地区运输人员55人。在拉萨出征仪式上,拉萨人民载歌载舞,自治区领导前来送行;在珠峰大本营,藏族同胞赶着牦牛前来支援,解放军则完成了电话接线;后来在大本营还举行了慰问演出,党委会研究了突击主峰的方案,当地人送来了蔬菜水果,女队员吃着香甜的水果,笑得合不拢嘴……

征服世界高峰的确需要集体的力量,但是正是把人变成大写的人,个体反而被湮没了,而在登山过程中不怕牺牲、顽强奋斗、英勇拼搏的精神阐述却需要一个个个体来表达,在这次登山行动中,其实发生了悲剧,那就是担负拍摄任务的邬宗岳牺牲,按照当事人的回忆对事件的还原是:5月5日邬宗岳带领突击队向突击营地进发,为了拍摄队员们攀登的珍贵镜头,他解开结组绳,走在队伍后面进行拍摄,后来,邬宗岳渐渐落在了后面,晚上9时许,当大部队到达突击营地时,他还没有上来,几名队员去接应,但在夜色茫茫中没有一点踪影,直到6日早上,驻扎在海拔8000米以上的两个梯队分别派人去寻找邬宗岳,他们在海拔8500米的地方发现了邬宗岳的背包、冰镐、电影摄影机和氧气瓶,而在旁边的陡坡上,看到有滑坠的痕迹。根据这些迹象判断,邬宗岳是在休息时滑坠遇难的,为登山事业献出了宝贵的生命。

邬宗岳的名字出现在纪录片的片头,他作为纪录片拍摄人员在字幕中出现,名字被框子框住,而在纪录片里并没有交代邬宗岳的失踪和对他寻找的过程,只是简单提及了“邬宗岳光荣牺牲”,也许在这部表现中国人取得伟大胜利的纪录片中以悲怆的心情怀缅邬宗岳显得不妥,但是这是不是个体的一种缺失?还有那个火线入党的藏族女队员,在纪录片中也没有提及她的名字,她就是18岁的藏族女孩桂桑,而她宣誓的一幕就是邬宗岳用电影摄影机拍摄了下来的。除了邬宗岳悲剧的缺失和桂桑没有提及名字,纪录片作为对1975年再次登上珠穆朗玛峰这一事件的记录,连事件轴线的标注都没有,只在最后提及5月27日14:30登顶,而此次行动从3月就开始了,3月18日,登山队派出由许竞和邓嘉善带领十几位教练员和年轻运动员组成的侦察修路队,开展第一次适应性行军,在通往北坳顶部前的冰壁上钉上冰锥,架设主绳和金属梯,刨平数百个台阶,打通了北坳天险。正式登山是从4月下旬开始的,登山队进行了第四次行军,后来撤回,直到5月2日开始才从6500营地出发……作为纪录片,缺少整个登山的时间标注,也是事件完整性记录上的不足。

但毕竟在当时的情况下,中国登山队克服了重重阻力和障碍,征服了珠穆朗玛峰,创造了奇迹,是“与天斗”的一种体现,如今50年过去了,珠峰巍然耸立见证着岁月沧桑,而当年登顶世界最高峰的九勇士,如今还剩下罗则、索南罗布、贡嘎巴桑和桑珠四位老人家。

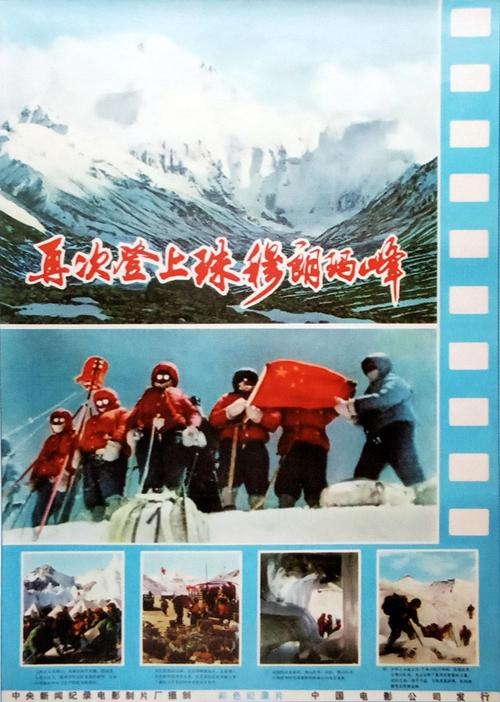

《再次登上珠穆朗玛峰》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2837]