2020-09-17《眼镜蛇》:他也是大海的奴隶

大海是宽广的,大海是无限的,大海是自由的,但是仅仅离大海只有一步之遥,“眼镜蛇”弗朗西斯科·曼侬却被搁置在沙滩上:他将行李放进了那艘船上,然后用力拉起船上的绳索,船却一动不动,他又来到船尾,想推动船下海,船还是纹丝不动,他拿出了所有的力气,最后倒在沙滩上,甚至被海水无情冲刷,也永远无法离开大海。

一个人,一艘船,海边的最后场景构筑了一种绝望,对于曼侬来说,他想坐船离开这片已经失去统治力的非洲大陆,就是为了返回文明世界,就是为了告别奴隶制度,但是海依然是海,岸依然是岸,船依然不为所动,当船最终失去了工具意义,大海也变成了无法跨越的阻隔。但是他并非只是一个人,远处在沙滩上的残疾黑人似乎提供了这幅绝望图景最后的背景,这是一种病态的个体,这是无法施于帮助的存在,他只是远观,甚至连自己都可能被海水吞噬。在病态的黑人提供的背景里,曼侬无法离开的不是这片陆地,不是这种社会,而是他自己早已成为奴隶:大海的奴隶,征服的奴隶,欲望的奴隶,只有自己无法从奴隶翻身成为主宰自己的主人,他便无法跨越这仅仅一米的距离。

“那些奴隶日后出卖了他们的主子,然后自己强大了起来。”这是曼侬在绝望的结局中打出的字幕,契合着曼侬的个人命运,他就是从一个奴隶变身为一个主人,这种身份的转变无可避免是一种背叛,即使最后强大起来,在征服的欲望支配下,他也无法逃离身上被刻印着的奴隶影子,因为背叛而强大,他只能成为自己的奴隶,非洲的现实提供了这样的演进路线,非洲的最后结局也预示着他的命运,但是曼侬的这种宿命并非是在成为非洲暂时的统治者之后才显现出来,当他成为佛得角的“眼镜蛇”时,他就已经无法摆脱奴隶的命运,他就远离了可以返回的文明社会。

“佛得角的眼镜蛇强盗,他是贫穷之圣,他是奴隶之主,正是他成为了王,但他也是最孤寂的人。”开场那个盲老人弹着乐器唱出的“曼侬之歌”就是他一生的写照。贫穷而成为圣人,奴隶而成为主人,成为王而一生孤寂,曼侬是矛盾的结合体,是对立的统一体,所以他一生都在打破这种矛盾和对立,大海成为他终结宿命的出发点,而其实在这样一种早已丧失了灵魂救赎意义的征服中,大海也成为他回归宿命的见证者——大海的象征意义也是一种矛盾,也是一种对立,一个孤寂而渺小的人,如何能驾驭无限而宽广的大海,或者说,一条在陆地上的“眼镜蛇”如何能在大海深处自由游弋?

在他看见奴隶见证奴隶命运的那一刻,命运似乎被分解成两个阶段。在第一个阶段,他是人类悲剧的承载者,“我感到心痛和恐惧,离我而去吧,我行将死去。”这悲痛而绝望的声音来自曼侬的母亲,当经历了十一年的干旱,当灾难还在蔓延,生命的确已经看见了迫近的死亡,天上是飞翔而等待食物的秃鹫,地上是垂死的动物以及一堆堆的白骨遗骸,耳边是苍蝇不绝的嗡嗡叫声,整个世界呈现出末日景象,“上帝自己也深感困惑,却还假装这是他的旨意。”母亲行将死去,大地已经干涸,上帝也在自欺欺人——大地之死,母性之死,信仰之死,还有什么可以得到拯救?

| 导演: 沃纳·赫尔佐格 |

但曼侬没有死,这种没有死更像是一种象征意义的存在,行尸走肉一般,跌落到偶然性的命运之中——他随时可以死,他活着就是正在死去。“不要把你的视线投向大海的方向,不要寻求,不要争辩,也不要问为什么命运会给你一个恋人和一个朋友。”这句话更像是对正在死去的曼侬的警告,不要把目光投向大海,就是不要想象无限和宽广,不要试图在征服大海中拥有另一个世界,这种警告是让曼侬断绝征服的欲望,也许一个所谓的恋人,一个所谓的朋友,都是命运给他最后的礼物。的确,他看见了一个女人,女人在他面前跳舞,他拥抱着;的确,他遇见了一个朋友,侏儒欧几里得,当所有人都远离曼侬,只有欧几里得卖给他酒,还告诉他落雪之月,“你是我唯一的朋友。”曼侬说,在握手离开的时候,曼侬开始追逐大雪,寻找落雪之月。

女人、朋友、大雪和落雪之月,构筑了一种美好,这是曼侬在生命中遇见最和谐的一面,但是他身上对末日的恐惧,他内心对灾难的抗拒,使得他弃警告于不顾,开始走向大海——拿着酒瓶子站在海水里,望着天上的月亮,他看见的不是落雪之月,而是被诱惑的欲望,正如他对女人说过的那句话一样:“我不相信鞋,不相信马,不相信人类。”他拒斥人类,拒斥文明,甚至拒斥命运,他想在大海的世界里构筑自己征服的王国。于是,那个世界被打开了,他看见了被鞭打的奴隶,然后举枪鸣响,成为奴隶的解放者;他的勇气也让他成为蔗糖农场主的雇工,接着他开始管理农场,成为奴隶社会小小的统治者。

他放跑了奴隶,并不是要给奴隶以真正的自由,而是要证明自己,所以当他成为农场雇工,他已经成为殖民社会的一员。从这里起步,他的欲望开始张开了毛孔,他学会了刀叉,他和农场主的三个女儿鬼混,所谓的文明,只不过是一种统治,甚至当主人要审判他,为了遮掩那些道德问题,而把他派往非洲,让他重振奴隶市场。从欧洲到非洲,从文明到野蛮,大海再次出现在曼侬的面前,只是这一次,通过奴隶们滑动的船只,他轻易抵达了——跨越大海,便是他真正征服的开始。在非洲上岸,他身上配有枪,他船上有酒和丝绸,他完全是作为统治者的身份来到这个奴隶世界,甚至还有迎接他的牧师,还有举行仪式的酋长。

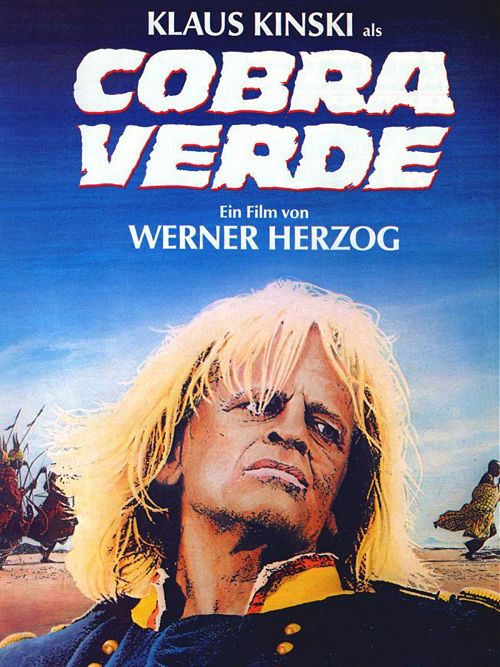

《眼镜蛇》电影海报

但是这片土地真的只是文明对野蛮的统治?真的用武力可以征服一切?塔帕瑞尔是部落战争之后军中的幸存者,他把自己叫做自由人,在这个唯一自由人身上可以读到这片土地上白人对黑人的战争史,文明对野蛮的征服史,当然更多的是属于黑人与黑人、部落和部落、甚至一个家族内部的争斗,他们在原始的血腥中有着对权力、神性的崇拜。曼侬踏上这片土地,不是作为白人统治者以秩序重建奴隶市场,而是慢慢变成了在权力争斗中的亲历者。因为是白人,他被博撒的部落绑了起来,在传达“神豹”的旨意后,博撒让他做好死亡的准备,不管是所谓神化的神豹,还是部落首领博撒,他们作为这片土地的原始存在,所反对和抗拒的是作为统治者的白人,“为什么葡萄牙人夺去了我们的海港?”但是当曼侬变成了他们的俘虏,他经历的却是另一次权力之争,博撒的弟弟坎佩王子发动了政变,他们释放了曼侬,并让曼侬和自己结盟,于是曼侬开始训练坎佩招募而来的黑人女兵,最后坎佩和曼侬带领这些训练有素的女兵冲进了博撒的“王宫”,在满是骷髅的宫廷之上逼迫博撒退位,而曼侬也坐上了王座,成为这个王国唯一的白人。

黑人王国的唯一白人,不是在黑人世界成为被排斥的对象,而是在白人世界成为一个异己者,所以白人官员没收了他的财产,在一无所有的境遇之下,曼侬其实也成为无法主宰自己的奴隶,“一起都结束了,这是犯罪——奴隶制度是迫使我们走向绝路的根源。”曼侬在身份的被动转变中,在见证了非洲的动荡之后,认识到了文明和野蛮之间不可逾越的鸿沟,认识到了人类罪恶之源,但是他也成为这种制度,这种罪恶的一份子:当初他抛开警告拿着酒瓶站立在大海里,是对于命运的抗拒;之后他成为雇工乘船渡过大海,是对于征服的一次实践;正是从抗拒命运到征服实践,曼侬眼前的大海就是无限的欲望,就是永不满足的起点,通过大海,他抵达了非洲,在既不像白人又无法成为黑人的混杂状态中,他找不到自己的定位,也无法清晰自己的角色,在只有争斗、权力、杀戮和死亡的世界里,已经再也找不到可以跳舞的女人,可以喝酒的朋友,以及那轮银白色的落雪之月。

世界早已垂死,邪魔是个骗局,在病态的背景中,在孤独的行走中,在无力的挣扎中,大海再也不是返回文明的通道,那艘船搁浅在岸上,那个人陷入到命运的绝望中,大海隔开了此岸和彼岸,大海制造了另一种奴隶现实——即使一个人的眼镜蛇最终走向了返回文明之途,身为奴隶的他最后也会被宽广无限的大海吞没,因为,他早就发出了自我预言:“我不相信鞋,不相信马,不相信人类。”

[本文百度已收录 总字数:3320]