2016-09-17 《在撒旦的阳光下》:让你的犁改变方向

多尼桑把自己放在忏悔亭中,那些信众们在他面前求得宽恕,“因为我有许多罪过。我忏悔我的罪过,为我的丈夫,我的家庭,在诸圣面前。”罪过在言语里.在思想中,忏悔在举止里,在天职中,那时候他是神甫,却像是一个接受那许多罪恶,接受那许多忏悔的上帝。但是最后,多尼桑却在忏悔庭亭中死去,留下的是未曾闭住的眼睛,是苍白无助的表情,那是一种害怕,那是一种不安,那时候他只是一个死去的肉身,充满恐惧地像一个撒旦——在信众面前,他是上帝,他是所有罪厄尔唯一承担者和宽恕者,而在自我面前,他也是撒旦,他是一个无法摆脱自身孤独和邪恶的人,而上帝和撒旦合身,对于多尼桑来说,就像是神圣和邪恶的合一,而这种合身和合一的现实无疑把他推向了救赎和死亡的悖论之中。

悖论仿佛从一开始就已经出现,当多尼桑在修道院的那间房子里的时候,他坐在床上捧着经书,准备在文字和书本里看见圣迹,但是他又把这一本经书丢弃在地上,仿佛要远离一种文本的生活。捧着经书和丢弃经书,构成的是一种对立关系,而在多尼桑对于神甫这一职位的选择上,也是充满了无法摆脱的矛盾,他对院长说,我不能战胜自己,我让大家厌烦,我无力承担司铎的职位,所以要离开修道院。为什么多尼桑会自我怀疑,甚至自我否定,他头顶上的那一个伤疤,他胸口的那许多绷带,似乎说明了一切。在进入修道院之前,在成为神甫之前,在多尼桑的世俗生活里,一定遭遇了某种变故,一定经历了某种疼痛,所以他选择了一种皈依,但是这种皈依在某种程度上只是为了忘记疼痛,忘记变故,为了忘却而选择进入,其实本身就是一种欲望体现,甚至本身就是另一种罪,所以他感觉到自己陷入的是一种文本式的救赎中,是不彻底的皈依,内心的不安使得他在院长面前说:“需要一个圣迹出现,来证明上帝之手的指引。智慧、记性……这些我一样都没有。我不能战胜自己。”

而院长对他说的一句话是:“健康是上帝的礼物,是他的奖赏。你的才干、机智与体力,毫无疑问都是神召。亡羊补牢为时未晚。你应有新的认知,让你的犁改变方向吧。”他说在多尼桑的身上有他所不具备的毅力好和精神,而这种毅力和精神就可以摆脱虚伪的陷阱,摆脱内心的不安,摆脱身体的疼痛,成为一种圣召的标记,从而让灵魂接近上帝,“引你走出绝境,你将因此得到净化。”所谓“让你的犁改变方向”,就是用精神和毅力获得救赎,而其实,院长的这一番启示,甚至帮他治愈头上的伤疤,也像那本经书上写的那样,是一种文本式的引领和救赎,多尼桑就是在这一番话之后,重新拾起了地上的经书,在灯光下抄写下:“主啊,我只属于你,人的灵魂存于黑夜之中。”

|

| 导演: 莫里斯·皮亚拉 |

|

院长让他去往去埃塔普,并且取道布洛涅,“那里有麻烦要处理。”对于多尼桑来说,走出修道院,步行12到13公里的路程,是他重构的第二种方式,在留下做神甫,在身体经受苦修之后开始的一次实践之行。在这过程中,他看见了广阔的草地,看见了美丽的乡村,看见了劳作的人们,当视野突破了修道院,突破了经书,对于多尼桑来说,构筑的是另一个世界,但是这个世界除了这些美好的事物之外,却也有种种的困难,在步行之后,他感到劳累、疲倦,甚至不知道前方何处是目的地。所以在身心的迷惘之中,出现了一个戴着礼帽的男人,他起先跟随着多尼桑,之后开始带领着他,他告诉多尼桑,自己也是赶往埃塔普,经常在这条路上行走,他认识一条捷径,可以缩短两小时的路程。然后多尼桑就跟随着他,这是一种改变,从起先走在前面到后来跟在后面,仿佛是身份的一次轮换——起先是领导众人的神甫,后来却在迷惘中被他人引领。

|

|

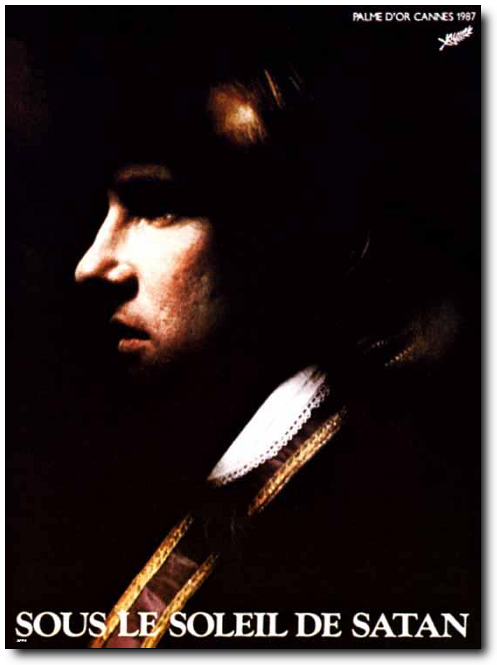

| 《在撒旦的阳光下》电影海报 |

捷径,是缩短了距离,但是也遭遇了泥泞和荆棘,实际上这些困难并不比走大路的劳累轻松多少,而在黑夜沉沉降临的时候,多尼桑神甫感觉是自己屈从了身上弱点,“我对自己的这种表现很惭愧,上帝怎会选我这样可怜的神甫。一个救济穷人的小使命,就能让他如此泄气。愿上帝宽恕我。”抄近路,或者是迷惘的开始,而在黑夜中迷失方向,在他看来,就是自己贪图的弱点体现,而真正给他考验的并不是身体上的,因为眼前的这个男人变身为一个撒旦,他把多尼桑按倒在地,然后在他脸上重重一吻,这令多尼桑意外,也使得他开始恐惧,眼前这个看上去帮助他的人,却识破了他的欲望和弱点,并且用吻的方式占据了他。

男人对他说:“我穿越一切,进入你的肉体,无人能躲过我。我要走了,你将永远不会,像现在这样惊讶。你知道遇上的是谁么?你不会对我有爱,你只会恨,你选择了恨我。为什么这么荒谬?这并无趣味。做我的走狗吧,顺从我吧。”那一吻,留下的是恐惧,是仇恨,是罪恶,而这一吻也让多尼桑站在了撒旦面前,并且要自己成为撒旦的顺从。他走出修道院,是为了重构信仰,为了寻找圣迹,但是却走进了撒旦布置的陷阱,除了身体的劳累,他的内心陷入到一种罪恶的深渊,他无法摆脱,而且在男人的笑声中成为被撒旦控制的人,“我已经将你装入我的胸膛,我已用手抓住了你,我已潜入了你体内,以后你将多次发现,并将注意到他人,被我做了记号,你现在已被我做上记号了。”

一个吻的重构,对于多尼桑来说,却走向了圣迹的反面,而被打上了撒旦记号的多尼桑又似乎看到了人世间存在的一切罪恶,实际上他更像是为了寻找人身上所带的罪恶,而不是像院长所说,是为了在毅力和精神之下看见上帝的召唤,也就是,罪恶和仇恨被带入到他的头脑中,所以当他在重构之路上遇到穆谢特这个16岁女孩时,他也把仇恨和罪恶变成了信仰之路上必然的要素,“人世间处处是罪恶”,甚至把她推向了再无从摆脱的罪恶之渊。

“是的,我在夜里也能看见这些生命,上帝让我看到它们。真的,我看见你在它们中间,它们也在你身上,而这些面孔合而为一,那就是罪恶。”一个漂亮却忧郁的女孩,在树林里成为多尼桑看见的罪恶,成为他需要解救的犯人。实际上,穆谢特真的用那一把猎枪枪杀了自己的情人,她的确是一个杀人犯,甚至是一个在欲望的控制下放荡的女人。穆谢特怀了盖尼昂的孩子,那是一种爱的结晶,但是这种爱带来的却是害怕,因为盖尼昂害怕的是,他们的交往不仅会遭到穆谢特父亲的反对,而且因为未婚先孕还会遭受社会上的鄙视和罚款,所以当穆谢特来到盖尼昂的住处,希望让他带她离开这里去往巴黎的时候,盖尼昂却退缩了:“人们以为我们有奸情。”而穆谢特却愤怒地说:“我们已经有奸情了。”而当穆谢特威胁他要去找众议原的时候,盖尼昂的自私又控制了他,他把穆谢特按到在床上,叫她“婊子”,害怕却不想失去,爱又转为一种自私的恨,这就是穆谢特所面对的现实。在那一个凌晨,当穆谢特为他煮好了饭,一种爱似乎又回归的时候,她拿起在桌子上的猎枪,像玩游戏一般对准了他,一声枪响,盖尼昂倒地,而惊慌失措的穆谢特也终于绝望地叫起来。

这是“像一幕戏剧一样”发生的现实,穆谢特不是仇恨杀了他,而这明摆着的现实是她成为了杀人犯,而她即使洗净了鞋子上的血迹,也无法逃脱惩罚。她来到另一个男人的地方,在欲望释放之后,她告诉他自己有了身孕,而且孩子不是他的,还告诉他,自己杀死了盖尼昂,成为一个杀人犯。起初,男人不相信他,而当随着种种细节从穆谢特的口中说出,男子开始害怕,当穆谢特问他:“你爱我吗?”男人说:“这样的代价太大。法律所禁止的,我不能碰。”而穆谢特告诉他:“你这样做只是为我的罪恶又添了一分。”而实际上,对于男人来说,他和盖尼昂一样,需要的是欲望,却从来不知道职责,而他们在穆谢特面前都感到害怕,甚至恐惧,虽然男人劝她:“你就当是一个噩梦,我什么也没有看到,什么也没有听到,你不应害怕,我也不应该害怕。”实际上就是一种逃避,而眼前这个本来需要爱的女孩就变成了罪人。

所以当穆谢特在丛林中遇到了多尼桑的时候,她依然无法逃避罪人的身份,而在这样一种罪恶里,多尼桑是怀着救赎的目的希望她能摆脱恐惧,但是无形之中,多尼桑在撒旦的“启示”下,看见的现实就是“处处是罪恶”,“你认识到你自己身上的了吗?你不再能辨认自己,你本不会有这样的行为,不再有纯洁的思想,而思想本不会因死亡而死亡,罪行并不是没有明显痕迹,不是相似而是其本身,不是重复而是唯一。”当多尼桑认为穆谢特感觉到了“生命中那无边的错觉”,看起来是为上帝代言,其实是为撒旦代言,看起来是救赎,实际上是推向更深的深渊——穆谢特的堕落其实是为了获得一种婚姻的自由,而不管是盖尼昂,还是那个男子,都在害怕世俗的规则面前退却,就是把爱变成了仇恨,而撒旦在多尼桑面前就曾说过:“婚姻是一场灾难。”

终于,回到了家里的穆谢特再也无法逃避,再也无法救赎,她用那把刮胡刀划过了自己的脖子,一滩鲜红的血迹是她留给这个灾难的世界唯一的颜色,而多尼桑在得知穆谢特自杀的消息后,又把她布满血迹的身体抱到了圣坛之上,纯洁的圣坛被玷污,而不管是穆谢特的父母还是院长,都把这种行为称之为“疯狂”,而多尼桑的解释是:“我带他来见上帝。”所以不管是逃避在树林里的穆谢特,还是自杀的穆谢特,在多尼桑眼中就是一个充满罪恶的犯人,都是一个需要救赎的罪人。而这种“处处是罪恶”的观点就是被撒旦刻在了内心深处,成为撒旦的代言人。所以对于多尼桑来说,这依然是迷惘的重构,正如他回到修道院对院长说的那句话一样:“我迷路了。”

经文里的句子,实践中的救赎,都是多尼桑对于信仰的重构,都是为了让犁能够改变方向,而第一次转变,他代言的是文本式的上帝,第二次转变,他则替撒旦代言,所以即使成为“在阳光下的撒旦”,他也无法逃离身体和精神、信仰和现实,爱与恨的悖论,实际上,多尼桑在上帝和撒旦之间游离,不管是代言谁,他其实都是一个找不到真正圣迹的孤独者:“当我与你在一起时一切都好,而独处时则一无是处,我就像数字零,只有和其他数字在一起时才有价值。”而这个零其实就是一种迷惘,一种虚伪,一种表象,它是荒凉的乡村,是世俗的罪行,是背叛者的痛苦,是教士的虔诚和迷惑,是主教的懦弱,甚至是教会的虚伪。

“邪恶的东西已经侵入了你的身体和灵魂。”作为一种处罚,多尼桑来到了一个偏僻的村庄,而在他看来,这是给他最后证明的机会,那个小男孩瘫痪了,父亲来寻求他帮忙,而等他到小男孩家里的时候,母亲的哭泣证明孩子已经死亡。这是肉身之死,在这样的死亡面前,多尼桑像是上帝,也像是撒旦,或者说他正变成一个合身的人,而这正是他第三种重构方式,门外的另一个神甫对他的质疑是:“你这样的人,既不可能也不可思议,我跟从你,刚才一定是上帝引导了你,让你说出了这番话。”那番话里有上帝给他的力量,而这力量本身就是为了驱赶那个撒旦,所以即使上帝没有开口,他自己也可以言说,自己也可以行动,也可以救赎,所以当他高举起那个死去的小孩,口中念着祷词的时候,他变成了自己的上帝:“我向你献上这生命,请让他的苦难过去吧,请阻止不幸,请佑护我们,圣父啊,我以生命向你致敬,我等待着你的决定。”

孩子复活可以看做是一种圣迹的体现,当奇迹发生的时候,他是上帝,但是他却几乎以逃亡的方式离开了孩子的家,接近上帝,或者自己成为上帝,而这无非是把他变成了一个缺少朴素肉身的人,那鞭子敲打在身上,是肉身的一种痛苦和超越;那跨越荆棘的奔波,是肉身的一种困难和解救;那女孩的自杀赎罪,也是关于肉身的一次自毁,而当失去了肉身成为一个上帝的时候,多尼桑却反而有了更深的恐惧:“你要来了,撒旦。就像第一次时一样,而我仍未失去希望。你在洋洋得意吧,而我在痛苦。我要祷告,来吧。这圣迹,还是这圣迹。圣迹……主啊,别给他时间。”虽然邪不胜正,虽然可以从苦难中解救,但是“别留下我一人”的背后是另一种恐惧,宛如看见了邪恶的上帝,而当既看见上帝又看见撒旦的时候,多尼桑或者相信,撒旦和上帝有着同样的面孔。

同样的面孔,一体的悖论,上帝没有开口,是人自己开始言说;撒旦没有制造罪恶,是人把自己推向罪恶,上帝说,要有光于是就有了光,而在阳光下,那里站着的却正是一个撒旦。

[本文百度已收录 总字数:6144]

思前: 《红楼别样红》:聚散无端湘水云