2025-09-18《马丁·海德格尔:在思想之路上》:影像作为路标

纪录片摄制于1975年,一年后的5月26日,87岁的海德格尔病逝安葬于家乡梅斯基尔希,无论是海德格尔本人还是导演Walter Rüdel都不可能预言一年后发生的事,对于纪录片来说,它的记录意义就意味着海德格尔的存在——即使50年后观影,海德格尔的音容笑貌依然在影像世界里“存在”。

一部短短43分钟的纪录片,当然无法穷尽海德格尔一生的故事和他深邃的思想,可以说,纪录片作为海德格尔生前可能的最后影像,它的意义就是以另一种“路标”的作用呈现海德格尔在思想的“林间空地”上不断追问的过程。他的出生,他的童年,他的求学,以伴随着及他发表《存在与时间》而确立20世纪最伟大哲学家的身份,导演Walter Rüdel都是通过介绍的方式讲述,而当他的哲学思想影响世界,纪录片通过Jean Beaufret、Walter Schulz、Francisco Fedier、Heinrich Buhr以及日本学者的回忆来完成。而对于后期的思想转变、对存在的继续追问,是纪录片阐述的重点,当然更重要的则是海德格尔和纳粹关系的争议点,按照Francisco Fedier的看法,说海德格尔是一个纳粹主义者“是荒谬的”,他举例海德格尔作为弗莱堡大学校长演讲时就指出大学不应该成为军营,而Heinrich Buhr回忆那个时候的海德格尔说自己一直研究“逻辑学”,这意味他远离政治纷争。

| 导演: Walter Rüdel |

当然对于这一争议,海德格尔本人从来没有反驳也没有辩解,在某种意义上也是一种态度,甚至这种“沉默”本身就是一种言说。在镜头面前,Walter Rüdel没有提及这个敏感问题,海德格尔当然也没有谈及。Walter Rüdel用“在思想之路上”作为纪录片的片名,其实就是让海德格尔重新回到思想之路上,他拍摄了海德格尔在林间空地上散步的画面,剪辑了海德格尔在弗莱堡罗特布克家中花园和朋友闲聊以及在希腊神庙参观的镜头,显示的就是海德格尔的一种身体力行的探索,他引用汉娜·阿伦特对海德格尔的评价“思想王国神秘的君王”,Walter Rüdel在纪录片中自己对海德格尔的评价则是:“对某些人来说,海德格尔就是一场问题的幽会,对其他人来说则充满了问号。”

纪录片让海德格尔在场,这种在场就是海德格尔坐在摄像机面前,谈及他的一些思想,或者打开一本书,或者望着Walter Rüdel,这种一种言谈方式是常规的言说,它作为语言也是思想之路上的一种“路标”:从不停止探索,从不停止追问。不过在这种言谈之外,纪录片最鲜活的“在场”一幕就是最后海德格尔在讲完话之后,合上书,然后瞄向了摄影机,Walter Rüdel选择了定格,海德格尔这个曾被人形容为“狡黠”的目光便成为了海德格尔留在纪录片里的最后影像,它是另一种语言,一种期待他人“翻译”的语言,一种不导向最后的答案的语言,一种未被言说的语言,就像他引用海因里希·冯·克莱斯特写下的箴言:“我向一位尚未降临之人退避,并提前千年向他的精神俯首。”

摘录在纪录片中海德格尔表达的几个观点:

·谈到歌德评说语言时说“在庸常生活中,我们仅能勉强依靠语言应付”时说:“因为我们只描述了肤浅的关系,一旦涉及到深层的关系,另一种语言随之出现,那就是诗意的语言。”

·关于存在:“存在的问题是人类的本质问题,人与存在相关联并存在,通过他与存在相符合。”

·对于现象学的直观:“比构成性意识及其对象更为原初的是,存在者之存在在其无蔽与遮蔽之中。”

·对于今日思想所面临的任务:“要求一种全新的思维方式,这种思维方式只能通过人与人的直接对话展开,通过长期训练以及某种思维视觉的联系才能掌握,这是少数人的事,最后才能教给更多的人。”

·对于马克思所说的“改造世界”:“世界的改变前提是世界观的改变,而世界观的获得只能通过对世界进行充分阐释来实现。”

·对于“科学无思”的观点:“科学无思是对科学内在结构的一种确认,一方面科学依赖哲学所思考的内容,但科学自身却遗忘并忽视了这一点,另一方面,我并不反对技术,而且试图理解技术的本质。”

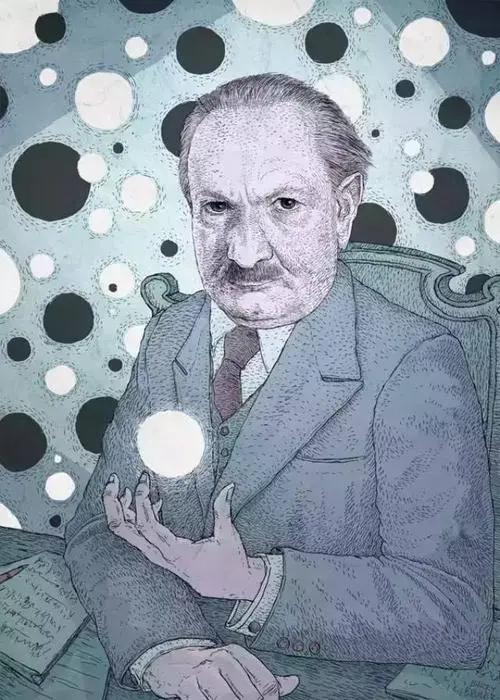

《马丁·海德格尔:在思想之路上》电影海报

[本文百度已收录 总字数:1854]