2011-01-08 活着的年俗记忆

黄卷纸的“年猪饭导吃图”绘制得非常有创意,拿在手上浓浓的年味便扑面而来,村委会的吊烧酒、筱溪谷农庄的杀年猪、临水山居的馒头、乡梦楼家园的打麻糍、许家38号的苞萝条、许家15号的豆腐,按图索骥寻得的这些年俗活动,从地图上的一个个标注变身为一场场精彩的浙西年俗秀。

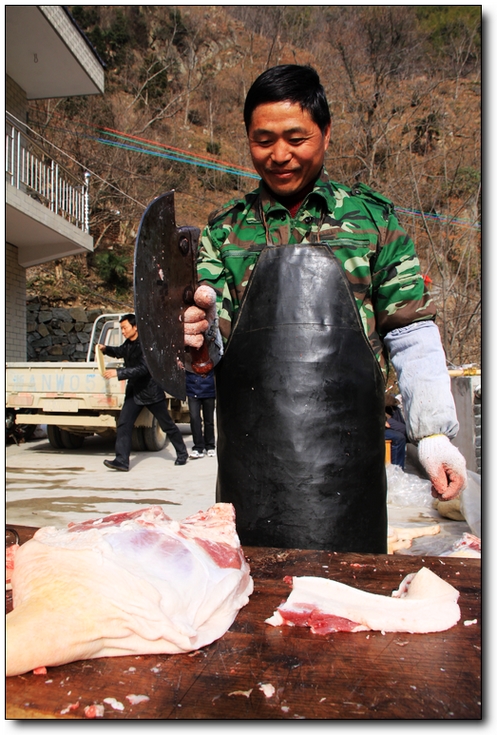

首届浙西“年猪饭”乡村年俗风情节今天开幕,开幕现场,舞龙、越剧等表演团队进行了文艺演出,书画家创作书画作品、书写对联,最重要的是大家参与“杀猪饭”的过程,体验打年糕、做麻糍、做豆腐、做馒头等年俗活动。这里浓浓的浙西年俗于我是遥远的,却也是亲近的。浙西靠近安徽,长久以来,这里的年俗活动形成了自己的风格,这次年俗大会重要组成部分的杀年猪,风俗倒也相差不大,那时,一般家里都养猪,年底到了便把猪宰了,由农家主妇掌勺,将大块大块的猪肉与自家腌制的冬腌菜一起烧的透透的,猪肉的香与冬腌菜的鲜完美融合,那香味老远就闻得到,令人垂涎三尺;再加上炒猪肝,煮猪血和自家地里摘来的新鲜蔬菜,倒上自家酿制的烧酒,虽无山珍海味,但那滋味就是有办法无限膨胀你已经旺盛的食欲。

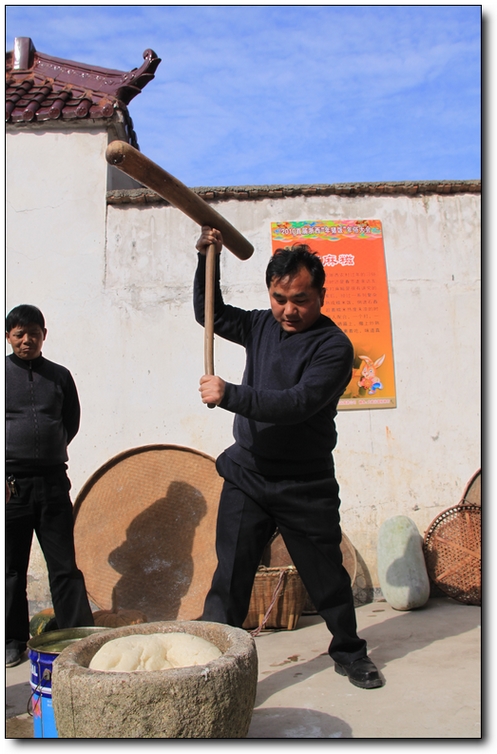

而苞萝条、打麻糍都是未闻的,苞萝条原料是玉米,像以前过年时炒番薯嗙,将番薯煮好后做成方形的番薯片,然后晒干至六、七成,再用剪刀剪成菱形,再倒在有细沙烧热的锅子里干炒,那香味真的令人垂涎。而打麻糍有点类似儿时过年的打年糕,但区别是麻糍用的是糯米饭,而年糕是糯米粉,以前老家快过年的时候,生产队里总是要聚在一起打年糕,那石臼比打麻糍的大,打年糕一般也是两个人上场,也是用木杵反复轮流捶捣,由于要用大力,打年糕的人腰间要缠上一些保护装置,比如厚厚的书或者木板,而且基本上要捶捣五六轮,年糕打好后摊薄在台板上,然后用一根细线把整块的年糕切成条状,刚打好的年糕软糯得体,非常好吃,只是很久了,这样火热的打年糕场景不见了,取而代之的是机器作业。现在在浙西山村用苞萝条和打麻糍重温这段记忆里的年俗,仿佛又回到了期盼热闹过年的童年生活。

年俗当然是民俗一种,巴赫金说:“死亡和再生、交替和更新的因素永远是节庆世界感受的主导因素。”过年而形成的年俗就是在时间的更替中寻找到它再生的机缘,其实童年之中留存在记忆中的年俗也很丰富多彩,比如“男不拜月,女不祭灶”的祭灶仪式,比如守岁,比如拜年,甚而至于杀年猪、打年糕、炒番薯嗙,都曾经是鲜活热闹的,而现在,这些年俗其实都在慢慢的变淡,甚至在慢慢的死亡,任何民俗,说到底,都是一定民众群体共同心愿的显现,是一定民众群体心愿的“我们感”,正是这种“我们感”,以一种创造和再创造的文化密码,延续并制约人类文化生命的成长。

而当浙西的这些年俗活动通过颇含商业气息的运作重新展示出来的时候,就是复活我们心中的文化认同感,复活我们“人俗”的记忆,复活我们隐藏的民俗文本。

|

| 瑞雪初霁的小山村 |

|

|

| 处处喜气 |

|

|

|

|

| 舞龙表演 |

|

| 杀年猪 |

|

| 做苞萝条 |

|

| 打麻糍 |

|

| 打好的麻糍 |

|

| 做豆腐 |

|

| 年货 |

|

| 年猪饭 |

|

| 被复活的年俗记忆 |

[本文百度已收录 总字数:2051]

思前: 风在天上飞(或者:非小说)

顾后: 一声枪响