|

编号:B36·2211031·1785 |

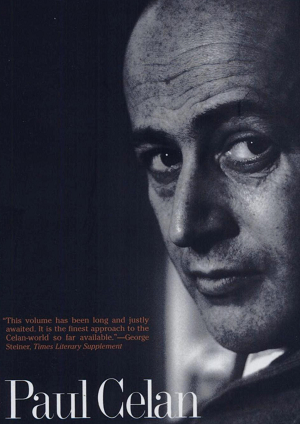

| 作者:【法】笛卡尔 著 | |

| 出版: 商务印书馆 | |

| 版本:2000年11月第1版 | |

| 定价:22.00元当当11.00元 | |

| ISBN:9787100030908 | |

| 页数:95页 |

“那里既找不到人聊天解闷,幸好也没有什么牵挂,没有什么情绪使我分心,我成天独自关在一间暖房里,有充分的闲暇跟自己的思想打交道。”在日耳曼的笛卡尔开始与思想打交道,从而开启了自己的哲学之路。《谈谈方法》全名为《谈谈正确运用自己的理性在各门学问里寻求真理的方法》,这是笛卡尔1637年第一次发表的著作,也是他的处女作。本书的作者在本书中以半自传的方式,深入浅出地论述了自己的新的哲学方法及形成过程。全书分六部分:一、对各门学问的看法;二、作者寻求该方法的几条原则;三、从该方法中引导出的几项行为准则;四、作者用来证明神的存在,人的灵魂存在的理由;五、作者研究过的一系列物理问题;六、作者认为一定要做哪些事情才能使自然研究更进一步,以及促使其撰写此书的理由。本书被公认为近代哲学的宣言书,树起了理性主义认识论的大旗。书中附有三篇附录:《几何学》、《折光学》和《气象学》,作为使用他的新方法的例子。

《谈谈方法》:神是一个完满的是者

我并不打算在这里教给大家一种方法,以为人人都必须遵循它才能正确运用自己的理性;我只打算告诉大家我自已是怎样运用我的理性的。

——《第一部分》

我把“我”和“大家”区分开来,是因为我首先面对的是“我”自己,“我”是怎样一个存在?我是“趁年纪还轻的时候去游历”的我,是和不同的人交往搜集各种经验的我,是23岁去日耳曼参观皇帝贾绵德部队的我,是在荷兰隐居八年等待思想成熟的我——这个我就是那个叫笛卡尔的人。而从一个具体的、个体的我,到拥有理性的我,再到通过理性去学习、怀疑和思考的我,“我”才真正运用“我的理性”,并将理性以“谈谈方法”的方式成为“大家”的我。

这是一个笛卡尔建立“第一哲学沉思集”的转变过程,而在这个过程中,我认识自我是笛卡尔颇为漫长的一个时间段,一方面,他通过自我的游历,从法国到德国再到荷兰,访问各国的宫廷和军队,与不同的人交往,搜集各种经验;另一方面,则是从书本中找到学问;再者,便是重新从闭门状态走出来,开始了新一轮的游历,在整整九年的时间里,避开一切可能遇到熟人的场合,在荷兰隐居下来,“那里在连年烽火之后已经建立了良好的秩序,驻军的作用看来仅仅在于保障人们享受和平成果,居民人口众多,积极肯干,对自己的事情非常关心,对别人的事情并不注意。”

从游历到书本再到游历,这是笛卡尔对于自我的一种亲历,在这个过程中,笛卡尔始终抱着怀疑态度:在初次游历的时候,搜集各种经验,然后在自己遇到难题时“考验自己”,“随时随地用心思考面前的事物,以便从中取得教益。”在日耳曼的时候,笛卡尔认识到法律要有效必须是“由一个人制定,是为同一个目的的”,也就是说,“单靠加工别人的作品是很难做出十分完美的东西”;在荷兰隐居的时候,他打算“力求改造自己的思想”,在完全属于自己的基地上从事建筑,他把自己看成是在黑暗中独自摸索前进的人,“每一样东西都仔细摸它一摸,这样虽然进步不大,至少保得住不摔倒。”为此他制定了四条思考的逻辑:第一条便是:“凡是我没有明确地认识到的东西,我绝不把它当成真的接受。”第二条是:“把我所审查的每一个难题按照可能和必要的程度分成若干部分,以便一一妥为解决。”第三条:“按次序进行我的思考,从最简单、最容易认识的对象开始,一点一点逐步上升,直到认识最复杂的对象;就连那些本来没有先后关系的东西,也给它们设定一个次序。”第四条是:“在任何情况之下,都要尽量全面地考察,尽量普遍地复查,做到确信毫无遗漏。”

这四条逻辑是笛卡尔“决不犯规”的原则,与其说原则,不如说是探寻自我世界的方法论,这些方法具有强烈的怀疑态度和实践精神,而每一条都是从“我”出发,不接受没有明确认识到的东西,将审查的难题分为可能的和必要的部分,从简单到复杂的思考秩序,以及全面进行复查,“以后整整九年,我只是在世界上转来转去,遇到热闹戏就看一看,只当观众,不当演员。对每一个问题我都仔细思考一番,特别注意其中可以引起怀疑、可以使我们弄错的地方,这样,就把我过去马马虎虎接受的错误一个一个连根拔掉了。”就是这样严谨的态度,笛卡尔去除了那些谬见,开始面向自己,面向那个我。

从具体的我、个体的我、经历了九年探寻的我,到思考的我,怀疑的我,这是笛卡尔自我认知的一个转变,为什么要认识自我,在笛卡尔看来,是因为我是一个理性的我。在“第一部分”,笛卡尔开宗明义指出,良知或理性本来就是人人均等的,它是“正确判断、辨别真假的能力”,甚至,它是唯一使我们成为人、异于禽兽的东西,也就是说,理性之存在,是人之为人、我之为我的本性证明,人与人之间的不同只是因为“所具有的的偶性可以或多或少”。偶性并不相同,理性作为本性是人人均等的,但是在客观上表现为人与人之间的意见分歧,更在于“我们运用思想的途径不同,所考察的对象不是一回事”。所以笛卡尔从自身的怀疑到思考,就是要让“大家”找到自己均等的理性,找到异于禽兽的本性,并通过“我自己是怎样运用我的理性”来创造探寻真理的方法论。所以在荷兰的整整八年时间里,笛卡尔更深入一步,在受到理性驱使之下,面对判断上犹豫不决的时候,笛卡尔又为自己定下了“行动规范”,第一条便是服从法律和习俗,笃守宗教,以此来约束自己;第二条是在行动上尽可能坚定果断,“一旦选定某种看法,哪怕它十分可疑,也毫不动摇地坚决遵循,就像它十分可靠一样。”第三条则是永远只求克服自己、不求克服命运,只求改变自己的愿望,不求改变世间的秩序——克服自己、改变自己,是因为自己掌控着自己的思想,自己为自己的判断做主,从这个意义上来讲,笛卡尔是在“继续教育自己”,“我觉得自己决不应该有片刻工夫满足于别人的看法,只有打定主意在条件成熟的时候用自己的判断去审查别人的看法;我决不能马马虎虎地跟在别人的看法后面转,只希望自己不放过任何机会尽可能地找出更好的看法。”

约束自己、改变自己、教育自己,只是为了把握自己、为自己的思想做主,也是在这个意义上,笛卡尔从个体复杂的自我过渡到了一种具有理性的自我,而这种理性自我的出现更让笛卡尔的方法论走向了理性主义,正是从这样一种转变中,笛卡尔提出了著名的论断——“我想,所以我是”。作为近代哲学的开创者,笛卡尔的这句经典在这里不再是“我思故我在”,而是从我之“存在”变成了我之“是”——这也许是中文翻译上的一次修正,而这个修正直接突出了“是者”的意义。笛卡尔自己认为,这是一条真理,是“十分确实、十分可靠的,怀疑派的任何一条最狂妄的假定都不能使它发生动摇”的哲学第一原理。

这条原理可以分成两部分解读,第一部分是:我想,就是我思考,这里的我可以是具体的、个体的我,但是当我拥有了想的能力,当我在想的时候就已经超越了我作为个体的存在。笛卡尔谈到“我是什么”时,认为,我可以没有形体,我可以没有我所在的世界,没有我立身的地点,但是“不能因此设想我不是”,也就是说,当我想的时候必然指向第二部分“我是”,“我那样想的时候,那个在想的我就必然应当是个东西。”也就是说,正是根据我想怀疑其他事物的真实性这一点,就可以推出“我是”;反过来说,因我而我认识了我是一个本体,它的全部本质或本性只是思想,就是“我是”,“它之所以是,并不需要地点,并不依赖任何物质性的东西。”我是,就是我成为其所是的存在,就是抛弃了形体而成为其所是灵魂的东西——所以这是一个真理:必须是,才能想,只有想,才是真。

理性的我,使得“我想,所以我是”成为第一哲学的原理,成为一条真理。但是笛卡尔早就说过,理性即使每个人都均等,是人异于禽兽的标志,但是因为“我们运用思想的途径不同,所考察的对象不是一回事”而有所区别,那么当人思考的时候,这个“我是”的是者是不是也是有区别的?是者是一个完满的存在,而我作为个体存在是不完满的,如何让个体的我成为理性的我最终成为是者?在这里就出现了笛卡尔的神学思想,他认为当我在怀疑就证明我是不完满的,而我认识就表示我在追求完满,那么在成为是者的过程中,必定有一样东西比我自己更完满,它本身具有我所能想到的一切完满,它不是别的东西,“它就是神”。另一方面,既然我知道自己缺乏某一些完满,那么我就不是单独存在的是者,必定有另外一个更完满的是者作为我的靠山,作为我一切的来源,而这个我依靠的是者也是神——所以,笛卡尔说,“凡是表明不完满的,在神那里都没有,凡是表明完满的,在神那里都有。”

一切归于神,因为神是完满的存在,因为神是是者,因为神是靠山,但是在这里笛卡尔只是将神之存在作为一个前提,是在这个前提之下,我们的思考是在接近真理,“凡是我们十分清楚、极其分明地理解的都是真的”,所以神作为一个完满的是者,我们心里的一切才从神那里来,才能让我们在理性主义之下达到“我想,所以我是”,在神启之下,理性才能使我们成为是者,“我们的思想不可能全都是真实的,因为我们并不是十分完满的;真实的思想一定要到醒时的思想里去找,不能到梦里去找。”理性不是想象,不是感官,理性是神的完满赋予人的本性,是人在思考中成为是者的前提,由此笛卡尔真正开始了理性的方法论构建。

这是笛卡尔生前并没有发表的一部论著《论世界,或论光》,但是在这里他介绍了这本书中的内容:先用较大篇幅表达了对光的理解,然后附带讲了太阳和恒星,再讲了天宇,再讲了行星、彗星和地球,再讲了地球上的各种物体,最后讲了人——这些内容都和光有关,太阳和恒星制造了光,天宇对光进行传导,行星、彗星和地球反射光,地球上各种物体和光有关,而人是光的观察者。在书中笛卡尔尤其提到了“自然规律”,而这些自然规律在他看来都是“根据神的无限完满进行推理”而得出的,也就是说自然规律所遵守的就是神;在自然规律下,宇宙中的一切物质进行了安排调整;而讲到地球上的人,笛卡尔认为,人就是神创造了理性灵魂,而身体也是神造的机器,这也再次证明了人是理性动物,理性是人的本性,尤其是他认为,人的灵魂一方面和身体一起紧密联系成为一体,使人成为真正的人,另一方面,灵魂完全不依赖身体,绝不会与身体同死,“既然看不到什么别的原因使它毁灭,也就很自然地由此得出结论,断定它是不会死的了。”

理性是完满的神所赋予人类的本性,人成为理性的人才能认识真理才能成为是者,尽管笛卡尔提出的灵魂不灭的观点,似乎更是神学意义上的唯心,但是他提出了“我想,所以我是”这一哲学的第一原理,其实为他三年后的《第一哲学沉思集》提供了准备,而在“写给本书译者的信”中,笛卡尔论述了哲学的作用和意义。他认为,哲学的意思是“研究智慧”,智慧是指精通人能知道的一切事情,“以处理生活、保持健康和发明各种技艺”,它是民族文明与开化的标志。笛卡尔将智慧分成几等,第一等只包含了本身就很清楚的见解,第二等则是通过各种感官经验而获得的知识,第三等是别人的谈话交给我们的,而第四等是读书过程中和作者进行谈话而收获的,而研究智慧所长出的哲学之树,他认为,树根是形而上学,树干是物理学,树枝则是医学、机械学、道德学,“道德学我认为是最高的、最完全的学问,它以其他学问的全部知识为前提,是最高等的智慧。”

在这些智慧和知识中,笛卡尔还是提出了他的怀疑论,还是提出了那个在背后的是者,“那个要想怀疑一切者,却不能怀疑他怀疑时不是,而且,那个不能怀疑自己、却怀疑其余的一切的推理者,并不是我们说是我们的形体的那个东西,而是我们称之为我们的灵魂或思想的那个东西”,“我想,所以我是”,在他看来,哲学就是“我想”之学问,就是成为“我是”的过程,它是思想或存在的本原,而这个本原就来自于神,“有一个神是世界上一切的创造者,他既然是全部真理的来源,就并没有把我们的理智创造得具有那样的本性,以致在判断自己非常清楚、非常分明地觉察到的事物时能够弄错。”