2014-04-10 《榴莲飘飘》:如何回到对岸

此岸和对岸,漂泊和回家,生活和生存,一条江隔开了两种存在状态,这边叫大陆,那边叫香港,或者这边叫香港,那边叫大陆。不论是年幼的阿芬,还是成年的小燕,他们都用一种违法的方式进入对岸,而在那个充满想象,充满欲望,充满榴莲般又臭又香的世界里,选择其实是无法选择,进入其实是必须离开,而如何回到对岸,已经成为一代人重新发现自我的一种终极命题。

“我的家就住在一条大江边上,小时候,我每天都经过这条江,到对面的学校去上课。原来香港也有一条大海,每天人来人往的,都要到对岸去工作。在这儿,无论是什么季节都可以坐船或者是坐车,但我们那儿就不大一样了,夏天的时候我们可以坐船,可是一到冬天的时候,我们就只能坐车,或者走路。”在小燕充满东北口音的叙述中,香港维多利亚的远景徐徐拉开,这是出生和生活的家的对岸,繁华、富有、现代是这个对岸的特色,甚至是一种诱惑。所以对于很多生活在此岸的人来说,那是一个编织梦想的地方,而涂在这个梦想上面的是工作的色彩。“工作”成为许多过江的人的选择,阿芬一家从父亲开始,就在深圳和香港的来回辗转中抵达这个有着梦幻色彩的地方。阿芬的父亲是断腿的残疾人,他将大陆的东西带到香港,或者将香港的东西带回大陆,在两地之间赚钱。对于阿芬来说,她总是看见巷口里父亲归来的身影,在夕阳下断腿的父亲显得沧桑,却让她充满着对对面世界的向往。阿芬的母亲说:“不如偷渡去。”这不仅是阿芬的向往,而且也是全家人的期盼,阿芬,妹妹阿雯,以及爸爸妈妈所构筑的是梦想就是到对岸去,到香港去,“可以看戏文,可以读英文,可以看香港的夜景,可以去海洋公园。”

|

| 导演: 陈果 |

|

香港这个对岸充满着梦幻,编织着想象,不仅对于阿芬一家来说,而且对于小燕来说,也都是一个幻影。如果说阿芬一家还依靠着自己的双手从事最底层的“工作”,那么小燕的工作则更肮脏,来自东北的牡丹江的她,和很多从大陆来的女孩一样,用双程证来香港做短期妓女。白天她们在自己的出租房里,吃着粗淡的快餐,看着无聊的电视,而当一个接客的电话到来,她们又迅速擦着口红穿上诱惑的衣服,到指定的酒店接客。洗澡、干活、离开,拿着工作的收入和客人的小费,她们又离开酒店,回到自己的出租房里,日复一日。

这是生存的对岸,这是肮脏的对岸,这是奔波的对岸,年轻、漂亮是他们的本钱,可以比其他的人有更高的收入,一天两个的客人几乎是他们“工作”的全部。三个月的短期滞留,对于她们来说,一切都和肉体有关,她们的世界里只有那燃到手指的香烟,那破败肮脏的出租房,那无聊的等待和出发,以及那写在小本子上计算客人数量的“正”字。在这样的生存境遇下,她们曾经想象的繁华、富有、现代的香港依然在别处,小燕只是在自己买来的挂历上欣赏香港的美景,按照她们行内的规矩,一个月可以有四天的“假期”,但是小燕从来没有到香港去玩过,因为如果四天都工作的话,就可以有奖金,可以有另外的收入。

|

|

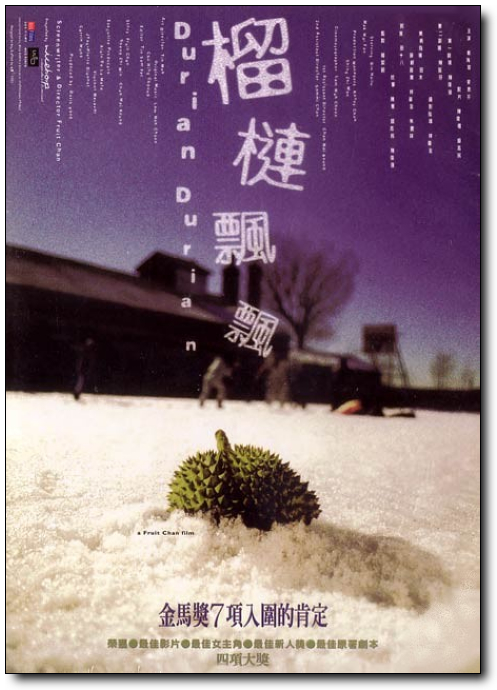

| 《榴莲飘飘》电影海报 |

小燕用自己的肉体换取金钱,这是最低贱的生存方式,对岸永远是一个想象的他者,永远是一个出卖肉体的地方,而在与那些客人的交谈中,小燕也总是隐瞒自己真正的出生地,或者是四川,或者是新疆,或者是上海,也或者是本地,她总是选择不同的地域标签来去除自己的身份属性,似乎只有在这混乱和欺骗中,她才能守住最后的底线,而在那条上班下班必经的小巷里,她认识了阿芬,认识了他们一家,或者是同是天涯沦落人的感触,她总是用微笑面对她们,甚至还和阿芬成为朋友。与客人面前故意隐瞒自己的故乡不同,小燕在三个月即将满期的时候,给了阿芬自己在大陆的地址,这是她真正的故乡,这也是她在香港留给别人唯一的身份属性:牡丹江。所以在小巷里,在阿芬一家人面前,她似乎才能感觉到自己是一个完整的人,一个不被生活肢解的人,甚至在这里,她看到了自己的理想,自己的追求,自己应该拥有的生活。

在那个有些阴暗的小巷里,小燕站在巷口,忽然开始压腿、展体,开始做出各种功底不凡的京剧身段,是的,这是学了八年京剧的小燕,这是有着艺术追求的小燕,而在香港,她已经完全忘记了那些动作那些理想,在肉体换金钱的生存面前,是现实埋没了理想,还是让她重新看见了自己?这是一个坐船或者坐车,就可以抵达的城市,但是在心灵深处,它永远是一个陌生、冷漠的地方,永远是丑陋的交易,永远是卑微的生存,永远是没完没了的洗澡、做爱,永远是本子上的“正”字,永远是警察的查问和逃避。所以对小燕来说,巷口的压腿、展体成为她对到对岸的开始,成为她走向自我的起点。

三个月的期限即将到期,在最后一天的生存记录中,小燕接了三十八个客人,“也不知道能不能上吉尼斯。”疲乏、困顿、昏睡,她用肉体最后的疯狂做完了关于香港的所有梦想,对她来说,一切都已经结束,香港这个对岸,只剩下逃避的欲望。为什么要睡觉,为什么要工作,为什么要上班,为什么要生活?那歌曲在小燕的耳边响起,这也是她对于这个想象的现实的发问,抵达,离开,对于小燕来说,香港没有维多利亚夜景,没有海洋公园,没有繁华和现代的都市生活,有的只是那条跨不过去的河,那条深深的小巷,以及最后三十八个客人的疯狂记录。

回来,对于小燕来说,似乎是新的开始,她低价租掉了以前生活过的房子,她与同窗八年的丈夫小名离婚,她也换掉了香港那边的江姐不断打来电话的手机。一切都是新的,一切都是属于小燕自己的,这里有父母,有家,有同学,也有曾经付出过梦想的艺校。她甚至开始在市场里寻找自己开店的铺位,联系进货的大姐,告别生存的香港,对于她来说,迎来的新的生活。从生存到生活,小燕或许只是用了三个月的时间,但是对于香港,对于南方的向往,完全不是小燕一个人曾经的想象,它已经可怕地传染到了自己身边的每一个人。

在租房的时候,租客问的问题是,这房子能收到凤凰卫视吗?能收到Channel[V]吗?能收到CNN吗?凤凰卫视、Channel[V]、CNN,都是想象的符号,和那个叫做香港的地方一样,成为永远的向往。而小燕父母一直不知道她在南方在香港的经历,对于他们来说,回来的小燕依然是离开时的小燕,肉体换来的金钱在他们看来是做生意的收入,所以好面子的父母叫来亲戚朋友办酒席,庆祝小燕在南方做生意成功。这是一次反讽,在热闹、喜庆的过年时节,亲戚们举杯庆祝,而对于小燕来说,是无处诉说的痛苦,是另一种可怕的想象。而学了三年舞蹈的表妹阿丽甚至想让小燕带她到南方去闯闯。三个月,南方,工作,这些标签贴在小燕身上,或许有着误解,但是小燕在那个想象的城市,一方面是生存的受害者,另一方面却是错误的引导者,她在香港的生活成为不能公开的秘密,而这个秘密使他成为别人梦想的编造者,在他们投来羡慕的目光里,世界以一种苦涩的方式隔开了此岸和对岸,隔开了现实与想象。

而这种苦涩像极了那个叫榴莲的水果的味道,身上尖利的刺和里面甜甜的果肉,身上散发的恶臭和里面浓香的味道,这仿佛就是生活的悖论,榴莲是小巷口袭击人的武器,也是阿芬生日爸爸送给她的礼物,榴莲是水果之王,对于没有尝过的人来说永远是不可接近的。而榴莲的隐喻其实也是小燕、阿芬,以及无数走向想象又回到现实的人的象征。小燕离开香港之后,阿芬一家也因为是黑市居民而被遣返,“这才好呢,因为这是我们的真正的家。”这是阿芬写给小燕的信里说的话,这是小燕留在香港唯一的地址,或许也是阿芬唯一写出的信,和这封信一起寄来的还有那一只榴莲。他们不知道这是什么,不知道如何用刀切开,甚至不知道如何去吃它,对于他们来说,这榴莲是神秘的,是未知的,就像那个遥远而充满想象的香港。

在大雪纷飞的街头,小燕一个人走着,表妹阿丽已经离开剧团去往了深圳,组建了乐团的四个人也坐上了南下的火车,世界仿佛只剩下小燕,只剩下从梦想回到现实,从生存回到生活的小燕,而那留着的榴莲也只有她自己拿起来,独自品味。独自品味是找到了家找到了自己,但这种寻找却充满着苦涩,充满着矛盾,充满着如榴莲一样的尴尬。“榴莲飘飘”,从香港寄回一个榴莲,并不是一种外来文化的植入,相反却是误解,却是背离,同样,大陆人蜂拥到香港,也不是交融,不是促进,在更大程度上是丧失,是侵袭,所以从香港回到故乡,不仅是小燕走向自我的开始,在最后,小燕登上舞台,水袖挥舞,表演起了那一出经典的《天女散花》。而对于探讨香港独立性越走越远的陈果来说,将小燕“送回”大陆,“送回”自己的家,实际上是一种自我保护,是对于香港文化的守卫态度,看起来小燕以一种救赎的方式回到了对岸,其实是香港现实做出的拒绝。

[本文百度已收录 总字数:4376]

思前: 《白噪音》:一切阴谋都会走向死亡

顾后: 《枪火》:当黑道伦理遇上江湖规矩