2015-06-05 《空山》:希望的栖息地

入梅,暴雨,防汛,南方的六月总是被这些词语所带来的现实覆盖,而在这绵长的雨季,观看一部缺水的纪录片,仿佛是深入另一个现场,它是遥远的,它是陌生的,甚至它是想象之中的。但是作为一种生活的存在,缺水造成的是困境,但也是一种希望,困境和希望构筑了活着的两种状态,“谨以本片献给所有在困境中顽强活着的人们”写在纪录片的前面,“本片也献给所有关注农民命运的人”写在最后,仿佛是一个完整的闭合,里面有自身的顽强和在顽强中寻找的希望,里面也有帮助,有对于个体生存状态的群体性关注。所以在不是一个人战斗的困境中,所有的努力都是为了改变好而改善,为了突围和突破。

遥远而陌生的故事发生在1997年,发生在四川通江县空山坝,时间和空间构筑了一个独立的现场,甚至是一个隔绝的世界。在这个103公里的大山坝,土地被裸露的石灰岩覆盖,由于地表层的破坏,这里的村民用水只能靠雨水,所以雨水被称为“救命水”。开门见山,也是开门爬山,也是开门见石,光秃秃的石头地表并不储存水分,所以这里的山少了一份灵气,被称为“空山”。“空山新雨后”,这一句描写自然诡谲变化的古诗仿佛是对于空山坝人生存的一种否定,遇到旱季,这里基本没有新雨——没有新雨的空山从来没有浪漫的抒情,只有陷入其中的困境,只有走不出去的无奈。

|

| 导演: 彭辉 |

|

贫穷是大山坝人的集体写照,未婚的何通远,已婚的宋云国,其实都陷在无法改变的现实里。因为干旱,他们必须靠雨水生活,因为干旱,地里只能种植玉米和土豆,因为干旱,他们从蓄水坑背来的水要反复使用,洗过衣服的水用来洗脚,绍娃洗好脚之后,宋云国和妻子开始洗脚,早上洗过脸的水倒在门外的水槽里,等牛口渴的时候再给它喝水。但是这种循环用水的生活方式其实太过脆弱了,6月开始,天气变得干旱,地里的玉米开始枯萎,而大片的土豆也开始死亡,而在停水20多天后,柳树湾蓄水坑的水也慢慢少了,到了七月,玉米和土豆死亡更严重,而蓄水坑的水已经彻底干涸了,如果七月半还不下雨,那就意味着今年将会在旱灾中度过,而现实也正在往这个方向发展,土豆感染了罕见的“爱尔兰病毒”,全部枯死,而在持续了四十八天的干旱之后,宋云国只能去更远的张家洞去背水。张家洞,是一个自然形成的洞穴,背着水桶的宋云国举着火把进入洞里,等将水舀好,走山路背回家要五个小时。而附近村民也来张家洞取水,由于用水量需求太大,张家洞的水似乎也不能满足需要,人们便开始举着火把,登上梯子,寻找新的水源。

|

|

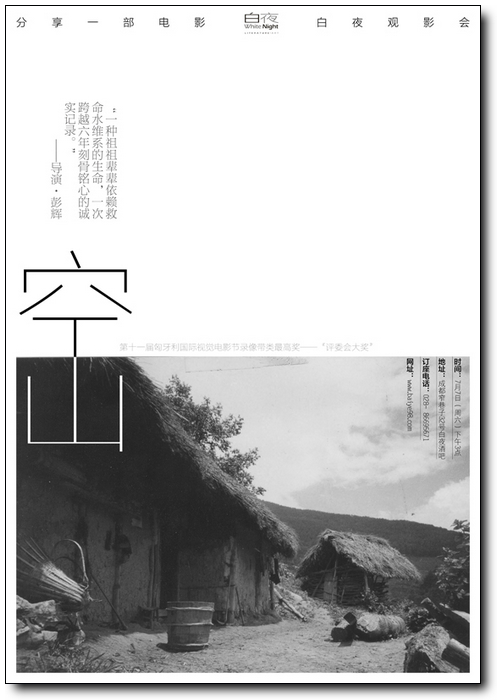

| 《空山》观影会海报 |

新的水源是新的希望,其实对于空山坝的人的生活来说,似乎总有着另外的希望,一方面的政府的关心,在四月春耕的时候,乡政府赊账给农民买来化肥,等秋收了之后再还钱;而面对破败的草屋,乡政府也资助一部分钱让农民盖上瓦房;而等到干旱的时候,乡政府也出资出钱进行“空山想人饮工程”的建设,在发现新水源的情况下,乡政府运来水管,发动力量垦地、挖山、修路,终于将五福坝上的一处水源接到了村里,解决了大部分村民的饮水问题。但是对于住在后坝村的宋云国与何通远来说,这样的饮水工程却并没有带来任何的便利,因为要将水完全接到自己家,还需要一百多万的资金,这对于全乡来说,都是一个难题。

面对越来越紧迫的缺水现实,其实宋云国与何通远也自己制造着希望,他们相互帮助,绍娃到何通远家借包谷,而何通远建瓦房的时候他们也来帮忙。而宋云国也想着依靠自己的力量对现实境遇进行改变,大家中玉米和土豆,他开始试种向日葵,当大家的玉米和土豆因遭遇干旱和病毒而枯死的时候,他的向日葵却长势良好,这也为他家带来了新的希望。而对于宋云国来说,最大的希望便是自己的懂事的儿子绍娃。那次出门背水的宋云国生了病,走到半路便再也走不动了,背着水桶的他靠在斜坡上休息,儿子绍娃把水桶从父亲的身上取下来,然后背在自己身上,尽管水桶比他人还高,但是绍娃还是让宋云国感到了一丝欣慰。

宋云国开始盖瓦房,和泥需要大量的水,幸好秋天的一场雷雨让蓄水坑的水又满了,但是这一场雨却来得有些突然,甚至最后变成了暴雨,雨冲走了泥瓦的坯子,很多瓦片成了碎片,造成了两三千元的损失,让宋云国感到痛心。但是这雨水过后,宋云国却在瓦房的旁边发现了一股清水,这水仿佛是新的希望,宋云国挖开石头,希望能将这一股水接到家里,但是最后的希望还是破灭了,水又找不到了。没雨的时候盼着下雨,下了雨又将泥瓦摧毁,摧毁的泥瓦处又看见了一股清水,开挖石头却又找不到那股水,希望和失望,生活似乎总是在这种跌宕中转折回环,甚至还有何通远和堂兄的争吵,还有宋云国妻子的疾病,但是在面对的现实里,一切似乎都在向着另一个方向发展。

十月的时候,宋云国的瓦房建好了,贴好门神,清理房子,然后搬家,而地里的向日葵也成熟了,而对于何通远来说,最大的愿望是把地里收来的玉米卖了,然后打一套家具,娶个女人生活。不管对于宋云国还是何通远,希望总在心里,尽管是小小的心愿,但也让人有一种活着的存在感,有一种对未来的期许。所以未来有多长,有时候取决于一个人的态度,取决于在困境中的精神状态,取决于面对现实的积极举动。而当六年后镜头再次对准空山坝的这些普通人的时候,虽然还是缺水,虽然还是贫困,但是他们的生活里却弥漫着一种无法替换的温情。宋云国的家里有了发电机,告别了当初在油灯下的生活,而DVD和电视机里正播放着六年前绍娃接过生病父亲身上背水桶的画面,一家人笑了。而乡政府也决定在宋云国家门口打一口蓄水池,解决取水困难的问题,而这也是几十年来宋云国心中最大的梦想。而对于宋云国来说,还有一蕴含着更大希望的存在,那就是已经慢慢长大的儿子绍娃。曾经自己一个人折纸飞机的绍娃,现在也还是一个人自娱自乐地做乒乓板玩,在他心里,不管是可以飞起来的纸飞机,还是跳动的乒乓,都是生活中发现的趣味,都是成长中的快乐。而现在,十三岁的绍娃完全可以独立帮助家里做事,下雪天他背着父亲曾经背过的水桶,到林场去背水,当冰冻的水管终于流出哗哗的自来水,仿佛困境的生活已经被突围,转向新的开始。

家门口的蓄水池正在建造中,懂事的绍娃长在成长中,希望总是以一种看得见感受得到的方式出现在人必须行走的前方,宋云国说,现在最大的心愿就是绍娃能一直读到初中,然后再继续读高中,走到山外面去,而那时候,自己一家也要把房子迁到山下去,然后到街上摆个摊,做做手艺。走出大山,走进另一种生活,这是一种对现实的突围,而其实,一直在身后的空山,已经变成了一个超越的符号,一种坚守的证明,一些希望的启示,山在门外,山也在心里。

[本文百度已收录 总字数:3531]