2016-07-31 《课室风云》:围墙以内的微缩社会

又名:“墙壁之间”,或者“围墙以内”,一边是封闭的学校,一边是融合的社会,它们之间隔着高高的校墙;一边是学生的生活,一边是学校的制度,它们之间隔着有形无形的心墙,其实一边和另一边,就是被那堵围墙所隔开,而在这个“围墙之内”,那些黑人和白人,那些男生和女生,用个体的方式表达着自己的所思所想,但是被隔开的现实里,他们却在坚持与妥协,争斗与被处罚的矛盾中有限代言着这个社会,而所谓的制度和规则,有时候却把他们带向裂变,带向更多隔阂的现实。

新装修的学校,新打扫的教室,新安排的老师,以及全新的学期,对于每一个同学和老师来说,仿佛是开启对话的全新节点,但其实这种新只不过是旧有秩序的延续,在返校日的聚餐开始之前,各位老师分别介绍了自己,三年的体育教学、四年的物理教学,十多年将退休的老教师,他们几乎都在这里积累了丰富的教学经验,但是却几乎面临同样的问题:如何管理好每一位同学,弗朗索瓦·马林作为语文老师和班主任,对于这些孩子是陌生的,对于管理问题是生疏的,当他以管理者进入班级,进入教室,进入“墙壁之间”的时候,遭遇到的就是一种无奈。

不听话,甚至找茬,似乎是这些学生的共性。在开学的第一堂课里,马林就感受到了学生们拖沓和混乱的习惯,上课之后竟然在15分钟内还没有坐好自己的位置,他把这15分钟叫做“被浪费的时间”,而同学的质疑在于:我们从来没有上过一个小时的课,也就是说,课前的这15分钟是一种常规的准备,如果把这15分钟纳入到课堂里,那显然是打破了原先的规则。所以在15分钟里,有人懒洋洋地回到座位,有人还在大声讲话,有人还在课桌间穿行,而即使15分钟之后,马林让大家把名字写在纸上,所谓的纪律也没有得到彻底的改变,有人还在玩着手机,有人用剪刀修剪着指甲,有人则在那里睡觉。

|

| 导演: 劳伦·冈泰 |

|

从“鲜美多汁”这个词牵涉到含有种族色彩的名字,从虚拟时代讨论到同性恋,当然远远超出了当初的教学计划,马林甚至在不停的解释,不停的拉回节奏中努力,但是学生们又总是进行着不同的解构,甚至开始破坏课堂秩序。纳森举手说自己的笔坏了,墨汁漏在了手上,然后拉巴起来给他递手帕,走过去的时候不小心差点摔倒,而女同学又高声叫喊:他趁机摸了我的胸。然后大家嘲笑的有,起哄的有,混乱的有,让吗,马林不知道如何维持秩序,而后来在马林提高嗓门安静下来的时候,纳森又借口出去洗一下被弄脏的手,可是等到课上完了,他也没有返回教室。

|

|

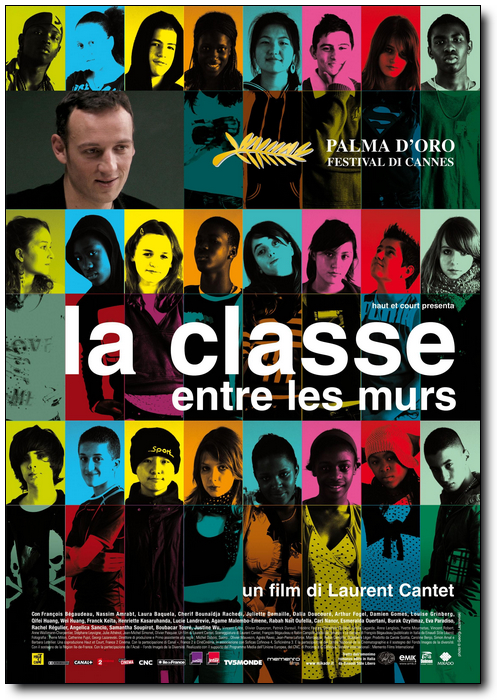

| 《课室风云》电影海报 |

实际上,在学生和老师之间,似乎永远存在着一条鸿沟,拉巴自顾自坐到了后排;昆芭在被要求读作文时却固执地拒绝;苏莱曼总是在上课嚼着口香糖,一副无所事事的样子……对于班主任马林来说,他首先是一个管理者,是肩负着维持课堂秩序的责任,所以在学生们捣乱的课堂里,他是需要一种自上而下的威严,当他要求学生朗读新的课文时,昆芭因为没有预习拒绝这个要求,马林叫她下课后好好谈一谈。等下课之后,大家都走了,马林先是问她要家长练习册,当昆芭随意递给他的时候,他要求昆芭有礼貌地给他,昆芭照做了,但是当问及为何没有预习课文时,昆芭的回答是:又不是我一个,你为什么要找我的茬?马林要求她道歉,并教他如何向老师道歉,但是昆芭一幅无所事事的样子,一会强调不是我一个人这样,一会儿又说我妈妈在等我,马林耐着性子再教她一遍道歉的话,“要说完整。”昆芭最后终于说了,而当她走出教室,和门外等她的两个女人一起走的时候,却转身对马林说了一句话:“其实,我真的没打算向你道歉。”一个人站在教室里的马林,愤怒地将凳子踢翻在地。

进门是学校,出门就是一个社会,其实对于这些学生来说,他们的观点、作风和态度,明显受着社会的影响,这些不同肤色、来自不同国家的孩子,都坐在这间小小的教室里,而这并非是一种和谐的空间,他们所要寻找的似乎更多是和谐表面下的个性,但是这种个性的寻找却又有些盲目,有些迷茫,就像那个总是穿着黑色外套的亚瑟一样,他说自己的这身打扮就是展现的是自我,不管别人怎么说,我只做自己。这些学生似乎都在这样一种状态中,不管老师如何讲课,不管如何管理,他们总是用各种理由强调自己的观点,但是这或许并不是真正的个性,当马林问亚瑟,你的穿着和处事方式其实和另一些人相同,当这样的相同状态影响你的时候,个性又如何体现?

马林让大家写的作文就是介绍自己,关于自己喜欢的事和不喜欢的人,关于自己的优点和缺点,这是马林认识他们的机会,也是学生们了解自我的机会,来自中国的小伟喜欢打游戏,因为语言没学好不喜欢和人交往,在学校里总是“过敏”;苏莱曼不喜欢将自己的秘密告诉别人,所以他的作文只有一句简单的话,而他的手臂上的纹身就是:“如果语言不及沉默,那就保持沉默。”新来的卡尔讨厌数学、讨厌种族主义,讨厌技术;而拉巴喜欢说唱,讨厌学校和女人……这是他们心中的自己,这是他们认识的自己,但是这个自己是不是就是完整的、独特的自己?其实这个问题不仅学生们自己无法说清,就连马林这个班主任和管理者也无法知晓他们的真实的想法。

所以在学生对他质疑,和他论辩,甚至带着情绪表达愤怒的课堂之外,马林作为老师的一份子,作为学校的管理者,在另一堵墙之内,也经历了某些观念的质疑和争辩。许多老师对于这些孩子没有了信心,有人甚至直接告诉教导主任,这课不想上了。在学校纪律体系,有老师主张采用扣分制,如果学生因为惩罚而扣光了分数,则说明他们需要个别谈话了;而每到学校评价学生的时候,学校会邀请班级的学生代表和任课老师一起打分;当有学生犯了更严重的错误时,则是通过纪律委员分,投票对学生的行为进行最终的惩罚。所以对于学校管理来说,制度是不断地完善,也体现了严厉,但是这种制度型管理,在马林看来,却并不能起到最好的效果,相反,有时候反而会造成更大的伤害。

所以马林实际上是处在学生和制度之间,他更多的是一个中间者,一方面和学生的接触中了解他们,一方面又必须贯彻学校的制度,而这种中间人的角色让马林陷在一种尴尬中,所以为了化解尴尬,化解矛盾,马林也试着用自己的方式消弭这种矛盾,和孩子们建立一种互通互融的关系。在课堂上面对孩子们各种观点和疑问,甚至无理取闹,他几乎都是面带微笑,不厌其烦地给他们解释,而在上课之外,他也和学生家长接触,从不同侧面听取他们对孩子的态度,关照孩子的生活。所以在苏莱曼在电脑上制作自我介绍的材料时,他发现苏莱曼拍摄的照片很好,就让他把照片打印出来,然后贴在墙壁上,让每一个同学都过来欣赏,在同学的赞扬声中,苏莱曼似乎也在微笑中有了一种自信。

而另一方面,马林对于学校才去的措施也提出了自己的看法,比如对于扣分制,他就认为不能一刀切,认为有时候惩罚不是唯一的办法,要完善惩处机制,另一方面,应该采取积极的措施,鼓励孩子们,甚至采用加分制。而当苏莱曼因为严重事件而面临纪律委员会做出开除的决定时,他也强调这样的做法是不科学的,“苏莱曼被惩罚,说明他以前做的一切都变得无用了。”他甚至重申那天的举动是苏莱曼第一次,“我不想通过惩罚管理他们。”马林试图在制度上挽留苏莱曼,而他的这种想法却被其他老师解读为“虚假和平”。

而实际上,不管是对于学生的这种宽容,还是对于学校制度的指责,马林都希望能在学生和学校之间建立起沟通的桥梁,真正让大家融合。但是一间教室,并不只是单纯被一面围墙围住,小伟的母亲被抓,马林和学校可以通过情愿的方式做出努力,甚至刚怀孕的教师的两个心愿都是为了一种和谐:一是希望小伟能留下来,而是希望自己以后的孩子能像小伟一样聪明,但实际上这种努力并不能改变现实,不能改变外面更大的社会,并不能改变公平问题、种族问题和社会文化的融合问题。

苏莱曼的事件最终变成一个无法调和的矛盾,就是这些问题的集中爆发。先是来自摩洛哥的移民纳森说起要举行的非洲杯,摩洛哥是最强的队,而马里队根本没出现,他的这番话招致了很多人的不满,包括来自马里的苏莱曼,苏莱曼后来把怒火撒在了马林的身上,因为在来是评价学生的时候,马林对苏莱曼提出了建议,而代表班级的艾斯拉美达和露易丝却告诉苏莱曼,马林说了苏莱曼的坏话,说他一无是处,苏莱曼认为是马林在“报复”他,被误解的马林很生气,他甚至对艾斯拉美达和露易丝说出了“你们都是不正经的蠢女人。”一方面是苏莱曼在课堂上爆出粗口,不听劝告只身离开课堂,甚至无意中达到了昆芭的眉毛处,使得昆芭流下了鲜血;而另一方面,艾斯拉美达和露易丝把马林的话告诉了学校,认为说她们不是正经女人的意思就是说她们是“妓女”。

虽然马林在学校老师面前为苏莱曼维护,虽然马林在艾斯拉美达和露易丝面前解释是自己因为生气的缘故,但是一切都无济于事,苏莱曼最终在纪律委员的调查和投票之后,被学校开除,甚至要被送回马里。最后学校的调解其实没有任何意义,一方面按照惯例进入纪律委员会调查的学生无一幸免都被开除了,另一方面苏莱曼的母亲用马里语告诉学校,苏莱曼是一个好孩子,他照顾弟弟妹妹,还不时帮我做事,但是最后的决定依然无法更改,当苏莱曼和她母亲离开学校,从那高高的墙走出去的时候,留下的是一种无声的叹息。

来自不同的阶层,来自不同的国度,拥有不同的肤色,在这个围墙之内的“移民社会”来说,他们需要的是融合,但是这种融合并不是抛弃自我向社会妥协,不是简单地坐在一起接受同一种文化,“我想把学校塑造成一个共鸣箱,一个被喧闹划破的空间,一个问题不断的微型世界:这里充斥着公平与不公平,工作和权利,这里有歧视,同时也涉及社会及文化的融合。”导演劳伦·冈泰如是说,就像不会说法语的苏莱曼的母亲,就像母亲被抓捕的小伟,就像说自己是法国人而遭到嘲笑的卡尔,就像通过自己的努力改变大家态度的马林,他们在这个围墙之内的学校里,却实际上通过这个微缩社会而打开了看见真实世界的那扇门,种族和文化,个体和社会,似乎永远在隔阂中趋向统一,却也永远在融合中制造矛盾。

[本文百度已收录 总字数:5451]

思前: 《瘂弦诗集》:他曾听到过历史和笑