2017-03-13 《何处是我家》:我所爱的一切都躺在床上

躺在床上的是他,是她,是慢慢长大的女儿,是还在肚子里的孩子,丈夫和妻子,出生和未出生,在那张并不大的床上,他们似乎进入了一个安静而甜蜜的梦,而这个梦里或许有亲人在德国被驱赶、被屠杀的痛苦,或许有“失去的人生”中的片段,或许还有作为一个犹太家庭重新回到德国的种种不安,但是当晨光透过窗户射进来,当新鲜的空气弥漫开来,他们的梦里一定会有玉米的味道,一定会有爱的气息。

这是一个农庄,这是肯尼亚,这是远离德国的非洲,对于韦特一家来说,这也是远离战争的生活,从1938年离开自己的国家来到这个陌生之地,是一种对于战乱和死亡的逃避,而当1947年的时光在这充满爱意的床上掀开新的一页的时候,没有战火的世界对于他们来说,也是一种关于离开的选择。因为战争而逃离那个家,现在当这个农庄已经成为新的家园的时候,是不是必须回去?一直想成为律师的韦特在这片土地上也穿上了军装,只不过不是成为一名德国兵,而是以英国士兵的身份无限接近战火,而妻子叶缇虽然在相对平静的世界里,但是那些从德国寄来充满恐惧的信,那些亲人最终杳无音讯的不安,以及电台里播送的关于战争进展的消息,让她也在战争边缘,经历了一种生与死的煎熬,一种离开和回来的选择。

战争无处不在,战争无可逃避,“因为我们是犹太人。”犹太人,这是一个始终刻在他们身上的标签,它意味着被歧视,意味着被驱赶,甚至意味着被屠杀,而在1938年战云密布的德国,这句话更直接而残酷的表达是:“他们是犹太人。”女儿小蕾无法忘记在德国那些坐在楼梯上孩子们鄙视的目光,无法忘记爷爷麦克斯打开窗户看见的那些悬挂着的纳粹旗帜,“记忆中德国是最黑暗的地方”,所以她一直不喜欢明信片上德国山峰上的雪,不喜欢在肯尼亚生活了之后再次回到德国。

|

| 导演: 卡洛琳·林克 |

|

幸运的非洲,给了他们逃离的最好机会,但其实,当他们踏上这一片陌生土地的时候,当他们看见陌生的生活的时候,他们其实也是被隔离的。韦特感染了疟疾,在床上发高烧躺了好几天,在更早到达的德国人胥金的治疗下才转危为安;他也因为是德国人,而被英国农庄主开除而失去了工作。而相对来说,后来带着女儿到来的叶缇,才真正感觉到一种疏离感,从欧洲到非洲,从德国到肯尼亚,甚至在叶缇看来,只不过是一次短途旅行,那里只有自己的丈夫,那里没有自己的家,所以即使是一次逃难的行动,她也把买冰箱的钱花费在漂亮的晚礼服上,她也会在应该装有日常用品的行李箱中装满精致的瓷器,“这里很可爱,但是我们不能住这里。”她这样对农庄里的黑人厨子欧瓦说。

但是,1938年对于他们来说,不是一个可以自由来回的年代,而成为离开家园成为难民的时代,叶缇终于知道她已经不能很快返回德国,于是她成了这里的客人,在沿途中她看见的是那些渴死的牛,到达之后她看见的是四周荒野中的孤独小屋,是不穿衣服随处走动的非洲女人,这就是一个家?显然叶缇是不适应的,她更像是一个闯入者,带着自我的那种高贵,在这片陌生的土地上树立起了人为的隔离带。

|

|

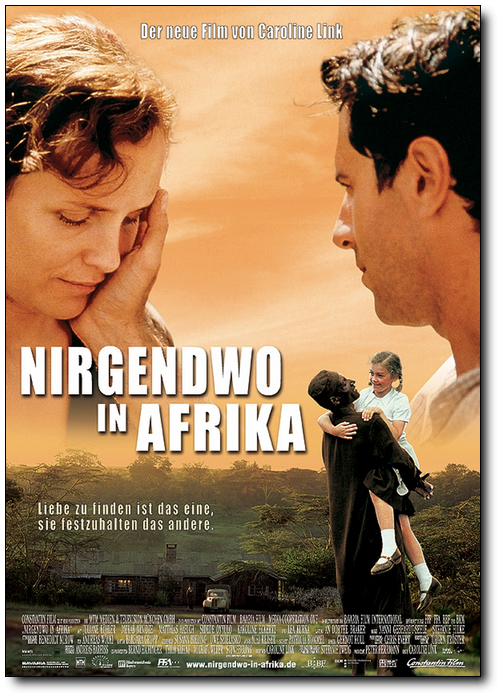

| 《何处是我家》电影海报 |

在干涸的土地上无法种植一颗蔬菜,欧瓦说这里男人不打水,她必须自己去那边取水,当拎满了水又无法提起来,叶缇让欧瓦帮忙,提着水的欧瓦却被当地的女人笑:“欧瓦,也帮我们吧。”生活六个月后,几乎天天只能吃鸡蛋的叶缇终于忍不住说了一句:“我无法忍受不吃肉,这样活着干吗?”于是韦特拿起了那杆猎枪,杀死了一头羚羊,“我只想让你吃肉。”叶缇不赞同小蕾和当地赤裸着身体的孩子打成一片,回来之后她给小蕾洗澡擦身,怕她被传染了疾病……

这是一种人为的隔阂,而当她踏上这片土地,和丈夫重聚之后,其实在他们之间也出现了感情上的隔阂。没有带来冰箱,没有什么日常用品,无法适应环境,韦特终于发火道:“你看得起当律师的我,你无权过骄奢的生活,面对现实吧。”当战争爆发后韦特被英国殖民者抓到了男性集中营,而叶缇和小蕾被关在一个不允许他们出门的酒店里,当被分隔的时候,似乎命运再次让他们疏离,韦特对胥金说:“我们像两个包裹,被丢在那里。”他爱着她,但是不同的观念,不同的生活,似乎让他们的爱情产生了危机,当叶缇在当地犹太社团的努力下终于和韦特重逢,却得到了被农庄解雇的消息,韦特失去了工作,在万般无奈的情况下,叶缇把自己的吻给了在诺福克的英国军官,终于使得韦特在另一处农庄获得了一个工作。

身体用做交易,是一种逼迫的无奈,还是对于感情的亵渎?爱着或者不爱着,在这个关乎生存意义的世界里,这个问题似乎已经退到了后面,即使当韦特离开去往英国军营的时候,叶缇和胥金在一起,看湖边的落日,管理那片玉米地,或者各自倾诉心事,是不是又是另一种背叛?诺福克的一幕被小蕾看见,和胥金的暧昧也是被小蕾发现,“你是不是不爱他了?你在诺福克和那个军官有染,你跟胥金睡了又有什么好处?”当叶缇拒绝和韦特去往奈洛比的时候,小蕾曾经这样问她,叶缇没有回到,在深夜的农庄里,她狠狠打了小蕾一个耳光。

这个耳光是一种否定?一种逃避?还是像打在自己身上的警醒?韦特只对她说的一句话是:“我要我们在一起。”那时叶缇问她的问题是:“你愿意人们终身厮守吗?人生能不能更快乐点?”在她看来,当命运被无情地抛向这个陌生之地,她需要的是寻找另外的意义,爱情之外的意义,婚姻之外的意义,或者是两个人厮守意外的意义。其实,这一场战争虽然没有发生在身边,但是在这个回不去的现实里,他们更像经历了另一场战争。一方面是不断从德国传来的消息,那台胥金留下的收音机总是会播报战事的发展,那些亲人寄来的信件也总是让人揪心:1938年11月,韦特写给父亲的信中说:恳求你离开德国,战事已难以避免——我会如你所愿成为一名律师;1940年2月,韦特收到父亲写来的信:希特勒即将关闭边境,犹太人将被关进集中营,寄了一些玫瑰种子,希望能在非洲发芽;叶缇收到了家人的信:妈妈和凯特将被送去波兰,收音机传来的是德国和苏联战斗正酣的消息;1945年5月,广播里说战事已经结束,但是对于韦特来说,消息是父亲在1942年就已经死去,妹妹被关进集中营,后来逃亡之后嫁给了捷克人;而叶缇之后再也没有收到任何亲人的信……

所以实际上,在被隔绝在非洲大路上,他们的命运和远方牵连在一起,亲人的被驱逐和死亡,无非是在身上有着犹太人的标签,无非是种族歧视结下的恩怨,所以在直接的战争之外,如何消除隔离,如何化解矛盾,才是需要真正面对的现实,而韦特一家三口在肯基亚的转变才寻找家的真正意义。这是对于爱和宽容和呼喊,这是纯真而无隔阂的人性的证明,而这一切在小蕾身上,自始至终和这片土地、和这里的人是融合的。她一到这片土地就喜欢上了这个异域世界,和当地的孩子一起嬉戏,和厨师欧瓦打成一片,还收养了一只迷途的羚羊,一只流浪的小狗;她自己去参加在圣树下举行的祭祀仪式,和那些土著人一样面朝神的方向祈祷;她和那些孩子们一起玩女巫和天使的游戏,当扎着稻草的天使驱赶了邪恶的女巫,大家发出快乐的笑声;她和那个叫尤哥的当地黑人男孩在一起,甚至在她上学长大之后,也毫无顾忌地会在他家过夜,会脱光衣服在不弄脏校服的情况下一起爬树……

这本身就是童真的世界,没有对立,没有优劣,没有高低,而在和当地人的接触中,叶缇也慢慢开始和这个世界融合,在韦特离开的时候,她独自开始管理这个农庄,和黑人劳力一起下地干活,当韦特回来的时候,她甚至脱光了衣服,和黑人妇女一样行走在田野里;当她看见村里躺着濒死的黑人妇女,便要欧瓦把她带回家去,让她在屋里有尊严的死;而那场圣树地下的祭祀仪式上,她终于和小蕾一起坐在篝火前,身上被涂上了动物的血,也接受他们的祝福……

当战争结束,韦特申请回德国法院工作,叶缇却不想再回那个国家,“你还相信那个国家?”是的,这是一个让她颠沛流离的国家,是一个让亲人遭受死亡的国家,但是拒绝回去或者也是另一种隔阂,两个人僵持着面临着考验的时候,一场蝗虫大战上演了,成千上万的蝗虫从天空飞来,进入玉米地里。蝗虫对于农庄来说,也是最大的敌人,而这时在自制的警报声中,他们开始了另一场战争,而在战场上,有光着身体的黑人,有农场主人的叶缇,有即将开车离去又返回来的韦特——他们一起抗争,一起驱赶,齐心协力,用集体的力量最后赶走了蝗虫,迎来了胜利。

没有偏见,没有歧视,没有矛盾,他们是命运共同体,而这样一种胜利也是对于那场真实发生战争的讽喻,对于隔离了的种族而产生的恩怨的映射。这一片陌生的土地里有爱,有宽容,有理解,他们因为歧视而逃离,却在另一种隔离中找到了平等的意义。叶缇在这片土地上怀孕,就是一种新生的隐喻,而1947年出生之后取名麦克斯——和小蕾的死去的爷爷同名,是一种怀念,更是一种爱的延续。

当三个人坐上回德国的列车,叶缇在停车的时候探出窗口,看到卖香蕉的黑人妇女,她说:“我没钱,我穷得像一只猴子。”那个非洲女人笑了笑,递给她一只香蕉:“那我就给猴子一只香蕉吧。”像是朋友,像是亲人,这个世界最温暖的回报写在各自的脸上,相异的肤色,相异的方向,相异的风俗,相异的土地,而在人的内心深处,都是同一的,都需要一种爱,一种宽容,一种叫做家的最后归宿。

[本文百度已收录 总字数:4802]

思前: 和雨夜相关的某天