2024-03-13《告密者》:背叛后的救赎

先是看了约翰·福特1947年的电影《逃亡者》,然后回过头来看1935年的《告密者》,相差12年的两部电影,作为观者,以逆向时间的方式完成观影。实际上,这一种逆向恰恰是返回,它甚至在逻辑上形成了一种自洽:“逃亡者”之所以陷入绝境,背后是谁将他推向了深渊?那无非有一个“告密者”,因为告密者的存在,才会有逃亡者的故事,所以,返回12年前的“告密”,解读的是约翰·福特对于迷失原因的追寻,而更为有趣的是,12年前的《告密者》和12年后的《逃亡者》,都在一种隐约意义上探讨信仰的意义,阐述宗教和政治的多面关系。

“告密者”是走向迷途的源头,是信仰失落的原因,这里的两个问题是:为什么基普会成为告密者?当自己成为告密者又如何摆脱危机?为什么会成为告密者,这个原因在这部电影中是浅显的,“后来犹大就后悔了,把30块金币丢在了大殿上,并逃走了。”引用《圣经》的这段话,约翰·福特就是要讲述一个现代版的犹大故事,而犹大之所以出卖耶稣,除了获得了30块金币之外,也得到了一些权力和欲望的满足。现代版的犹大故事发生在“1922年充斥着冲突的都柏林之夜”,基普之所以成为犹大,也是为了得到金钱,得到权力,满足欲望。他看到街上贴着悬赏令,是政府要捉拿革命者弗兰基·麦克飞利浦,第一次他将悬赏令狠狠扯下,但是扔到路上的纸头又被风吹来,黏在了基普的脚上,他再次将它扔掉,后来,他再次看到街上相同的悬赏令,最后他走进了警察局,并顺利拿到了20英镑的赏金。

得到了20英镑的赏金,基普之后的举动才揭开了他成为告密者的缘由:他拿着钱看到了妻子玛蒂向他提及的“10英镑就可以去美国”的广告,玛蒂抱怨说房租好久没交了,也没有更多吃的东西,所以是生活所迫让基普选择了这条路。但是当他拥有了这些钱,他根本没有将它用来改善生活,而是去了酒吧,大方地请所有人吃薯条和鱼,在众人的欢呼中,他成为了这里的“国王”,有人甚至马上表达衷心,要永远忠诚于他,永远跟他走。成为国王,当然满足了基普的欲望,他喝酒跳舞唱歌,沉浸在成为国王的梦想之中。喝酒之后,在其他人的带领下,又去了“私人聚会”的场所,在里面的人对穿着破烂的他们嘲讽之后,基普再次拿出了钱,“这里的规矩由我定。”于是再次请客,让大家尽情享用,甚至还出手把5英镑的钱给了一个女人作为路费。

钱可以使自己喝到酒吃到美味的薯条和鱼,钱可以让自己成为国王,在众人的欢呼中高高在上,钱也可以让自己成为一个好人,让女人感动得流泪。权力和欲望的满足,便是基普成为告密者的原因,但是这里还有更重要的原因,那就是他告密的弗兰基是他的“战友”,是他的“同志”,他们一起参加爱尔兰的革命行动,但是弗兰基由于在一次刺杀行动中怯弱而放走了人,所以被领导者丹开除了。即使被开除,弗兰基仍然把他当做是最好的朋友,这晚,弗兰基遇到了基普,当半年多未见的弗兰基突然出现,基普似乎发现了机会,虽然他曾有过忧郁,之后也产生了负罪感,但是面对金钱的诱惑,他还是铤而走险成为了告密者,而告密行为的可耻性在于:弗兰基去看望了母亲和姐姐玛丽,却遭到了警察的围捕,最后在家中的楼梯上被警察活活打死。

| 导演: 约翰·福特 |

曾经的好友,因为自己的出卖而丧身,基普的负罪感在金钱享有的快感中马上消失了,这是一种迷失,而基普的迷失不止于此,当丹找到他,对于他导致计划失败的过失既往不咎,而重新加入组织的基普得到一个任务,那就是找到告密者。基普本来就是告密者,让告密者找到告密者,无疑是可笑的,但是基普却答应了,当场他就指出了“告密者”,一个裁缝,基普找了一个理由还声称裁缝曾经进入了警察局,于是丹让基普和裁缝在军火库碰面。在这里,基普为了洗脱自己的罪状,制造了一个假的告密者,谎言是他迷失的另一个标记。在对金钱的觊觎中出卖朋友,在谎言中为自己洗脱罪证,基普的告密就是一种背叛,但是这样掩人耳目的背叛,被揭穿也是一件简单的事,当丹派人监视他的时候,托米和贝特利只是观察基普在酒吧里消费所支付的钱,以及给女人和凯蒂的总和,算出来就是20英镑,所以在军火库的审问中,当裁缝说出了那晚自己所做的事,证明不是告密者,基普也终于低下了头,“我喝多了酒,我不知道我做了什么……”在几次试图逃跑之后,最终贝特利的子弹击中了基普,让他为自己的背叛行为付出了代价。

迷失而背叛,这就是基普这个现代版的犹大的故事,但是当背叛行为发生,甚至当背叛者落得了可耻的下场,约翰·福特并不简单地将其看作是一种惩罚,引用《圣经》的话,是约翰·福特对于信仰的一种审视,而基普在成为告密者的过程中,也体现了某种复杂性。他曾经是革命者,虽然被开除了,但是对于组织、对于弗兰基却还有很深的感情,他扯下悬赏令就是这种情感的体现,而在走进警察局之前,他也经过了激烈的思想斗争,但是最终还是没能抵御金钱的诱惑。基普有了钱,也希望能改善生活,他几次经过挂着10英镑去美国的橱窗,有一次站在窗口想象着玛蒂穿着洁白的婚纱,坐着游轮前往美国;也正因此,玛蒂虽然对基普的行为不能容忍,但是在他走投无路的情况下,还是给了他庇护和安慰,“我爱你一直到死。”甚至玛蒂还去找丹,还向玛丽求情,希望能放过基普;除了对玛蒂,在看见私人聚会上的女人没有路费而可能被警察带走时,他主动拿出6英镑让她安全离开,这也是一种善的表现。

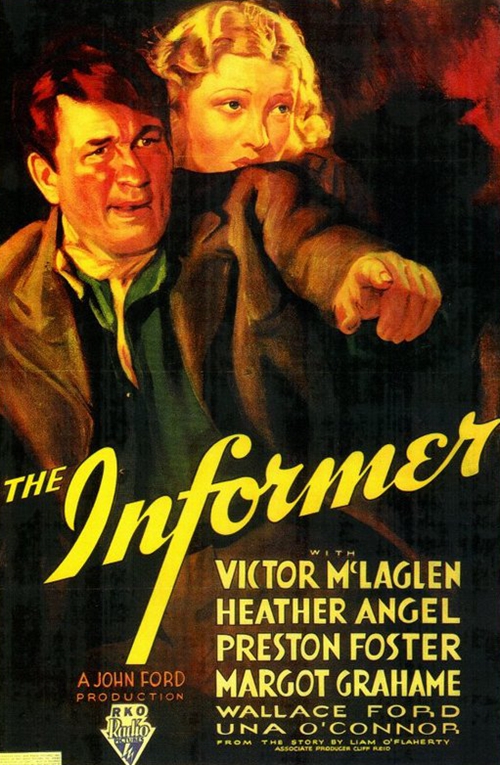

《告密者》电影海报

基普是告密者,是背叛者,但是内心的善并没有完全泯灭,所以在最后基普中弹之后,他并没有立即倒下,而是走向了教堂,面对弗兰基的母亲,他吻向了她的手:“是我出卖了你儿子,请原谅我。”弗兰基的母亲原谅了他,在得到原谅后,他喊出了“弗兰基,你妈妈原谅我了”,然后倒下死去。约翰·福特以这样的方式结尾,用意是明显的,基普的告密行为是一种信仰上的迷失,最后他醒悟过来,得到了原谅,即使死,也在自我救赎中免除了自己的罪。从迷失到告密,从背叛到被原谅,约翰·福特在基普这个现代版的犹大身上看见了灵魂深处的斗争,并让最后的救赎成为一道光,让背叛者得到了心灵的安慰。这种救赎,对于约翰·福特来说,也并非仅仅是信仰意义的,他将故事放置在1922年爱尔兰都柏林,时间和地点的具体呈现更是身为爱尔兰后裔的约翰·福特对爱尔兰命运的一种关照。

充斥着矛盾的都柏林之夜,弥漫着浓雾,这就是爱尔兰当时的现实,教堂、酒馆、妓院组成了爱尔兰的社会场景,约翰·福特在电影摄影上采用了德国表现主义的风格,强调了它的压抑性和迷失感:电影一开始是一个黑影走过,接着是荷枪的士兵走过,前景中是来回走动的黑影,远景则是左右走动的黑影,在纵和横交织的黑影中,爱尔兰社会的压抑被表达出来;基普扯下了悬赏令,风吹来又将悬赏令黏在他的腿上,这是每个人都无法脱离的现实境遇;基普在成为告密者之后,几次看见还贴着的悬赏令,甚至上面弗兰基的头像变成了真实的人,这一种闪现则是基普矛盾心态的折射;还有那个在基普面前出现的瞎子,最后竟然在审判会上睁大了眼睛,从看不见到看见,也象征着现实的迷惑性。而对于革命本身,约翰·福特也流露出对前途的悲观与茫然,弗兰基投身革命充满了激情,但是这种激情却对基普毫无防备,在警察到来后也缺乏斗争的技巧;基普渴望成为组织的一员,但是在计划实施中又因为胆怯而放走了人,在被开除之后他还是希望回来,但是革命的目的还是模糊的,而丹也轻易接受了他;更重要的是,革命者和街头的普通群众完全割裂的,他们被生活所迫,但是他们也容易被蛊惑,对于革命者,他们甚至将其视为敌人……

在这样的革命氛围里,告密者之产生,背叛者之出现,便也不在奇怪,而约翰·福特最后让基普得到自我救赎,这样处理将革命、信仰的问题简单化,而实际上,电影中反复出现的“10英镑去美国”更像是约翰·福特为迷失者指明的另一条道路,它在基普的想象中是游轮,是自由,是幸福,而在约翰·福特身为美国人的观念里,成为现身说法的一个证明。

[本文百度已收录 总字数:3323]