2017-10-27 《波长》:我端坐在结构的中央

端坐是一种姿势,也是一种状态,在黄昏还没有临近的时候,我在45分钟的故事里看见窗外流动的车影,看见屋子里走过又消失的女人,看见倒在镜头最底端的男人,看见空着位置的橘黄色的凳子,看见墙上有些模糊的照片,看见云层变成大海的哲学……但是,在端坐而看见的视觉世界里,我始终听到连续却起伏的啸叫,在变化的波长里把我拉进一种只有端坐才能感觉的悬疑里。

15:57,这是一个起点,点击播放,便是把自己推向了一个和这个黄昏有些远的午后,阳光在外面,背着我端坐姿势的外面,声音在外面,是我超越一块电脑屏幕的外面,只剩下一个人,只剩下一个不近黄昏的午后,只剩下一个一部叫《波长》的电影,那么在15:57开始的看见里,还有什么是发生在我之外的?那些人在哪里?是不是他们会成为我之外的主角?一间公寓的阁楼,并不是空空荡荡,起先就是那些在端坐的时候可以看见的人,点击播放他们就陆续进来了,一个女人走在前面,然后她停在镜头的中间偏右侧的位置,后面是两个抬家具的男人,他们努力按照女人指点的位置,把有些笨重的家具放在阁楼里,事情做完,他们便离开了屋子,然后,女子也从镜头下离开了。

看见而离开,这不是一个过程的终结,它正在打开一个故事的完整部分,屋子是谁的?女人为什么要搬进来?两个男人还会再搬其他的家具吗?端坐在15:57开始的故事里,我的疑虑总是从叙事开始,或者,我的所有问号都和人有关,不是空荡荡的屋子,不是寂静的午后,不是必须背对着窗户超越电脑的界限才能到达他们的世界,我在其中用寻找的方式推进这个有人出现的故事。是的,人一定被安排在不同的时间里,故事一定会发生在该发生的地方,当女人带着男人搬进那些家具的时候,当窗外的车流依稀出现的时候,这个早已存在的、空着的房间,一定会发生和这个午后无关的故事。

|

| 导演: 迈克尔·斯诺 |

|

只有在消失的时候,端坐在那里的我才会想到一个问题:她们是谁?这是一个对人物进行确认和命名的想法,她们是新的主人?她们是朋友?没有答案,就像他们的沉默和离开一样,隔开了叙事的可能。人的线索其实还在发生,16分钟之后,有人从镜头下方出现,也是进入了屋子,只不过这次是一个男人,而且是一个受伤的男人,一个痛苦的男人,他在进来没多久就倒在了地上,倒在了镜头底部的地上。没有其他的挣扎,也没有别人的救助,不在动弹的他是进入了死亡的状态,不是持续着的垂死,是确定的死亡,因为在之前传来了几声枪响,声音在制造事件,男人在中枪之后来到房间,然后死去。

死去也是沉默,而随着镜头不断地推进,位于底部的那个男人最后已经不可见了,镜头让他消失,是一部电影让他完成了死亡,而在叙事过程中,死亡也成为必然的一件事:在29分50秒的时候,不存在死去男人的镜头里,有个女人又走进了房间,“又”是一种连续的状态,因为那个女人就是曾经带着两个男人搬来家具的女人,也是和另一个女人一起进入房间再离开的女人,这是她第三次走进房间,这次带来的不是沉默,而是声音,电话的声音,她走到靠墙的位置,拿起桌子上的电话机,然后对着电话那头说着什么,似乎在要求什么,似乎在证明什么,又似乎什么也没有说,因为在她打电话的镜头里,再也看不见那个死去的男人,像是一种故意忽略的场景,她的到来只为打电话,而不会让那个男人的死亡变成叙事的一部分,忽略的意义是彻底把男人推向了镜头的死亡里。

|

|

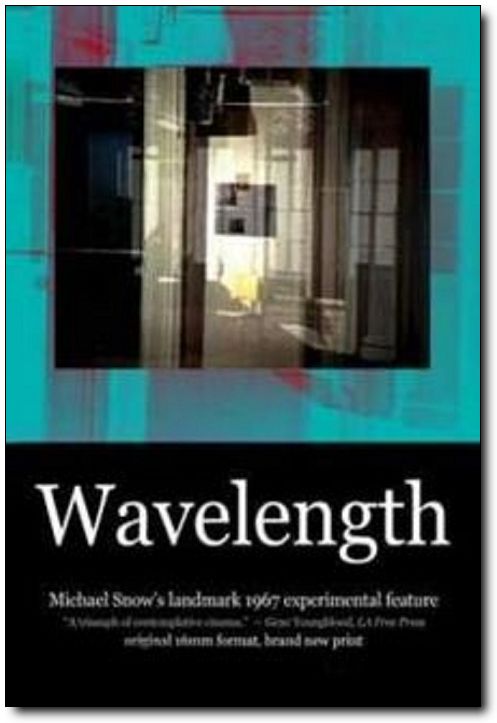

| 《波长》电影海报 |

进来,最终的目的依然是离开,从镜头的下方走出,仿佛是故意绕开了应该存在的男人的尸体,像是故意要忽视一种死亡的存在,而从此,这个房间不再有人经过,不再有人死亡,不再有人离开,在之后画面的闪烁中出现了女人走进来、打电话、离开的叠影,像是对于人之叙事的最后回忆,一种幻想中的过程,而当叠影消失,像是什么也没有发生过。有人进来,有人出去,有人打电话,有人死去,人完成了一切,人离开了一切,一间屋子又回到了沉默状态。

而这样一种沉默,无非是对于端坐着的我起到了一种悬疑的作用,在目光跟随着人的观影体验中,其实一切的发展都是在我的想象和期待中完成,她们是谁?他为什么会死去?她给谁打电话?为什么对死亡视而不见?但是在这个从沉默到沉默,从消失到消失的电影里,人是不是真的是主角?或者说,一部电影的拍摄和播映,是不是必须围绕一个端坐在远离黄昏的观众?我在电脑屏幕前,在播映的方面前,在无人打扰的观影中,其实,当我看见并且期待和想象的时候,仿佛我是这个电影里的必然主角,我支配着应该发生的情节,我主宰着一个45分钟确定的故事。

但其实,我根本不在展开的情节里,甚至,电影根本没有故事情节,那些家具,那个女人,那种沉默,那种死亡,他们一开始就在消失的位置上,他们只是让我误入歧途。那么是什么在这个叙事的中心?是光线,是声音,是镜头。不如说这本来就是一个由单一镜头组成的空镜头,一开始是无人的空镜头,一分钟,两分钟,五分钟,甚至十分钟,窗外的那些经过的车影,似乎构成了一种流动的风景,但是作为背景,它更加凸显了房间里空荡荡的感觉。从最初的自然光,到后来灯光照应着的房间,在之后是闪现、跳跃中的滤镜,还有在8分18秒出现的负片,如此组成了这个空镜头下光影的变化序列,没有有规律,像是随机构成的,但是当最后变成夜色中的一幕的时候,房间里的影子似乎变成了无法消除的主角,窗户的影子,橘黄色凳子的影子,桌子的影子,以及可能出现的人的影子,都在那里变成叙事的中心。

光影在变化,是因为时间在变化,时间在变化,是因为结构在变化,结构在变化,是因为镜头在变化。没有人,空镜头里的一切应该是静止的,房间里有四扇大窗户,每个窗户有八个玻璃窗口,房间的顶上有灯,左侧是一个立着的柜子,正中的两扇窗户间是一张橘黄色的凳子,墙上挂着三张类似照片的东西,两张叠在一起在上方,另一张刚好在墙中央的位置。这是静态的布置,但是随着镜头拉伸的缓慢演进,这些静物发生着改变,起先是左侧立柜慢慢从镜头前消失,后来是旁边的两扇窗户从镜头前消失,接着是上面两张照片从镜头消失,再后来是橘黄色的凳子下半部分从镜头前消失。当它们从镜头前消失,或局部消失,稳定和固定的结构在发生着改变,而这种改变提供了一种叙事的可能:它们是不是会和那些经过而离开的人一样,最后会变得沉默?会不会像倒在底部的那个人一样,最后会变成死亡?这样的疑问无疑让它们具有了人的属性,而端坐着的我发出这样的疑问,是不是我又重新变成了期待着、想象着?

但其实不管是无人的空镜头,还是渐渐消失的静物,对于45分钟的电影来说,真正的主角其实是结构,光影的结构,声音的结构。在至始至终的45分钟时间里,没有所谓的黑屏,也没有所谓的真正沉默。在光影的变化之外,是一直存在的声音,是一直变化的声音。起先是人的声音,女人和两个搬家具的男人发出的声音,当他们离开之后,是窗外嘈杂的声音,当两个女人走进屋子之后,是播放音乐的声音,当男子倒下之前,是枪声,而在这些声音之外,却始终被覆盖着一种啸叫声,轻重不一,舒缓不一,而这也许就是波长之长短不一。从8分18秒开始,怪异的声音就开始传出,在没有发现声源的情况下,完全可以设想这声音是从镜头外而来,但是却主宰着镜头里的叙事,甚至主宰着镜头外端坐着的我的心情的状态。

声音一直在持续,或高或低,或大或小,在女人听音乐的时候,外面嘈杂的声音被覆盖了,但是这种啸叫却没有被覆盖,在持续了10分钟之后,端坐着的我有了某种厌烦的感觉,但是无法摆脱;当更长久地持续之后,反而有一种静寂的感觉,似乎是麻木之后的反应;但是在从不消失的过程里,又开始烦躁,甚至有了把音响关掉的冲动,但是当声音消失,是不是意味着某种叙事的人为终结?所以不如在镜头和电影外调整自己端坐着的状态:14分40秒的时候,我按下的暂停键,然后起身倒了一杯开水,然后再走回——在这短短几十秒的时间里,我听到了外面的鸟叫声,听到了同事走过的声音,还有依稀传来的聊天和讨论声,我告别了端坐,回到了日常。

间离效果,其实如此简单就能做到,而当我回到端坐状态的时候,故事是不是也可以用简单的方式达到间离的效果?镜头在拉进,不断地拉进,窗户慢慢从镜头前消失,凳子从镜头前消失,只有墙上的那张画慢慢成为中心,近些再近些,起初以为是云层的构图,但是最后发现那是一张大海的照片,波浪在翻滚,从近处到远处,似乎没有尽头,那是无垠和无限的世界,甚至在这幽暗的世界里,你能感觉到一种巨响,感觉到大海中的一艘小船,即将覆灭却还在颠簸,不死的死亡,在波浪中展开了全部的想象。

但是当镜头只剩下这一张照片的时候,大海其实只是想象的大海,或者只是被叙述的大海,它被包围在镜框里,它被固定在墙上,它被放置在房间里,边界的清晰,是因为这只是一部电影的镜头,而被阻止了想象世界之外,啸叫声音最后也消失了,传来的却是警笛声——回应着出现的人,回应着死去的人,回应着发出枪声的那个人。又回到了人的世界,又回到了悬疑的现场,也回到了我端坐的位置,时间是16:40,距离开始刚好45分钟,一个可以闭合的时间,一个可以起立的时间,一个可以告别人为制造光影和声音的世界。

而我其实一直在结构的中央,那些人,那些光影,那些声音,变化而消失,变化而持续,变化而制造悬念,变化而具有结构,但是我依然主宰着一切,我可以端坐也可以起身倒一杯水,我可以听到啸叫也可以关闭声音让外面的真实声音发生,当然最重要的是,我完全可以跳过而去观看放在这部电影后面的《2003年“为没有时间观看的观众版”》,15分钟可以取代甚至取消45分钟的结构主义,而最为直接地成为主宰者,我完全可以从起点,快速拉动进度条,在短短几十秒时间里,那种变化一览无余。

仅仅是为了快速浏览镜头的变化:那些人去了哪里?那个死亡藏在何处?那些声音在哪里啸叫?那个大海的波浪在何时翻滚?而所谓的结构又如何表达?主宰者有时候是篡改者,而当成为篡改者,端坐着的我只是我自己的结构,我自己的文本,我自己的电影。

[本文百度已收录 总字数:4854]

思前: 《三颗纽扣》:“反童话”的童话

顾后: 《平静的速度》:谁打破了寂静?