2023-10-27《双面哈拉尔》:一面以及三面

“双面哈拉尔”,是都叫“哈拉尔”的男人,是头上都戴着鞋盒子的演员,是都被邀请上台面对观众的“评论家”,当他们的一举一动、一言一行都没有太大差别的时候,“双面哈拉尔”是不是仅仅是“一面哈拉尔”?当同一性的“哈拉尔”站在舞台之上,他们为什么要完成“双面哈拉尔”的表演?

英格玛·伯格曼将电影变成了移出舞台表演,相同的哈拉尔站在舞台上,面对观众,说着相关话题,形成的“共鸣”似乎就是在取消“双面”在形式上的意义,但是它又在表演意义上具有“双面性”:一个在说一个在回应,一个在说一个在强调,一个在说一个在重复——在如中国相声捧哏与逗哏的表演中,伯格曼似乎在放大舞台效果,而这种舞台效果是在对观众表演中才实现的,甚至和观众的互动才放大了效果。

“双面哈拉尔”向观众介绍对方和自己,“双面哈拉尔”谈及了话题引起了观众的笑声和掌声,“双面拉哈尔”向观众推荐自己手中的那本怪异的书,“双面哈拉尔”甚至还在屏幕下方打出了购书的银行账号。两个人在舞台上,两个人说脱口秀,两个人批评文化现象,在和观众的互动中,在和观众面对面中变成了“双面”的存在。但是舞台效果仅此而已,因为即使他们面对观众,他们也都是话题的引入和阐述者,和观众真正意义上的互动并不存在,连批评也并不需要观众的参与,所以舞台效果之外,伯格曼将“批评”变成了“一面”的声音,而所谓的批评式输出的确不需要社会的解释和回击。

| 导演: 英格玛·伯格曼 |

“双面哈拉尔”到底批评了什么?他们说到了批评的必要性:“艺术只有在批评面前变成了艺术,可以说批评是艺术之母,没有艺术就没有批评。”他们谈及了关于“文化灾难”的话题,涉及的是虚无主义,是解构主义,他们定义了电影,“电影是运动图像大规模繁殖的有效媒介。”他们批评了戏剧的现状,“事实上,真正感兴趣的观众比例很小。”戏剧已经有了4千年的历史,但是什么是戏剧却没有人说得清,“不是欧里庇得斯,不是斯特林堡,不是奥尼尔,不是易卜生,不是任何人可以制定戏剧规则。”所以现在的戏剧,违背了舞台和观众之间的互动,违背了演员和观众体验之间的关系;所以他们引入了手上的那本书,一本标题是怪异的《SOU 95:84》的书,却是他们认为可以带来收获的书,因为书中提出了很多消除文化灾难的建议:比如,“文化生活中发生的大多数事情都有强烈的地方性。”比如:“所有文化参与的一个必要先决条件是它的可用性。”就像要读一本书必须有一本书,看电视必须要有电视机,上厕所必须要有一个便盆;比如,“文化和旅游业的举措要相互促进。”比如,“民间舞蹈演员之间不应该有明显的性别差异。”

如此等等,“双面哈拉尔”对文化的批评不需要相关人员的解释,对文化发展的建议也不需要别人的认同,于是在舞台之上和舞台之下,自然形成了一种主动和被动的关系,而这一切都有赖于这本书,都体验在对这本书的介绍中,就像“可用性”的存在一样,这是一本“适合所有人的书”,所以每个人都不应该像逃避现实一样逃避这本书,逃避批评,逃避艺术面临的种种问题,于是奇怪的书变成节目中推荐的书,购买的书,改变现实的书……“双面”变成一面,它是直接的、单向的、无差异的。但是当观众的笑声传来,当“双面哈拉尔”戴着鞋盒表演,是不是也变成了一种戏谑:书中的建议是不是仍然无法实现,是不是仅仅是美好的理想?

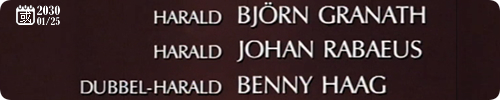

所以在直接的、单向的一面之外,在戏谑的、无差别的“双面”之外,节目的最后,“双面哈拉尔”走向舞台,接着又从后台架着另一个人上来:他一样是演员,但化妆得更具演员味;他不说话,但是蕴含着更多的话语;他是一个人,却被赋予了“双面”的角色:起初上台的是“哈拉尔”比约恩·格拉纳特和“哈拉尔”约翰·拉比斯,最后上来的却直接是“双面哈拉尔”本尼·哈格,于是在一面和双面共同出现的舞台上,“三面”便出现了:左侧、右侧和中间,是介绍、回应和沉默,是他、你和我,或者也是戏剧和表演中的演员、观众和幕后人。

《双面哈拉尔》电影剧照

[本文百度已收录 总字数:1719]

思前:《接触》:错位的爱与恨