2018-05-09 《橡皮头》:一个男人存在的三种状态

黑暗、压抑、麻木,他走着,走过满是锅炉的工厂,走过泥泞不堪的道路,走过坑洼不平的街道,走过无人经过的公寓,整个世界仿佛只剩下他一个人,孤独而且病态:脚踩在水坑里,湿了鞋子和袜子;铁丝网那边传来沉闷的声音,升降机的门总是停滞了好长时间再打开,屋子里的灯总是明明灭灭,取暖机冒出烟雾,最里面呈现的光亮部分像是隐藏着什么秘密……

26号房里,是一张破旧的毯子和吱嘎响的床,床头是一堆泥土和插着的枯枝,墙那边是一只老式的留声机和一个可以打开的神龛,靠窗是取暖机和一张桌子。门窗关着,无论白天还是黑夜,光线隐约,无论是心情郁闷还是兴奋,声音诡异,无论是在现实还是在梦境中。这样一种生存状态,对于一个人的亨利来说,其实是无法摆脱的窘境,它是压抑的,它是偏执的,它是病态的。而一个男人之存在,它必定会以不同的方式打开这个世界的出口,而那个出口就是女人的世界。

从亨利的整个生活脉络来看,他在这个世界上一男人的身份遇到的女人大致有三种,一个就是“我爱着她”的玛丽。亨利从家里出门,走上街,他的目的地是玛丽的家,今晚他将和玛丽的父母共进晚餐。这是被预约的时间,从亨利有目的地的生活来看,这个爱情对他来说应该是最重要的,它对于孤独生活来说,是一次颠覆。但是在爱情上,他似乎缺乏足够的勇气,当来到玛丽的家门口时,玛丽开门对他说:“你迟到了。”亨利反问她:“你愿不愿意我来这里?”当走进家里,坐在客厅里的时候,面对玛丽和玛丽的母亲,他是拘谨的,甚至在凝固的空气里变成了不安。

其实,对于亨利来说,玛丽之存在并非仅仅是“我很爱她”的那种纯粹爱情,当他走进玛丽的家,就开始了另一种取消爱情的生活,那就是婚姻,那就是婚姻之中的责任。在晚餐被中断的时候,玛丽的母亲拉他到一个角落里,问他的问题是:“你有没有和玛丽上过床?”面对这个问题,亨利没有正面回答,“你知道我很爱玛丽。”玛丽的母亲再次问他,亨利又回答:“这个和你无关。”玛丽的母亲第三次问他,这时玛丽从另一间屋子跑出来,她哭着来到他们面前,玛丽的母亲最后对亨利说:“有一个孩子,早产了,结婚了你把玛丽和孩子接过去。”

|

| 导演: 大卫·林奇 |

|

为什么会有对于责任的无力感?一方面是玛丽一家所折射出的病态氛围似乎给了亨利一种暗示。亨利走进玛丽家里的时候,感觉到的是一种压抑,和自己一个人的孤独压抑不同,在这个家里其实有四个人,他们是一个群体,但是群体间并不存在那种融洽的气氛,相反,是一种隔阂。玛丽的母亲在厨房里准备蔬菜色拉,旁边坐着更老的女人,她目光呆滞,表情麻木,玛丽的母亲将那只大盆子放在她手里,并非是让她操作,而是自己握住她的双手,然后自己搅拌——老女人无非像一个木偶,而玛丽的母亲以这样的方式只不过完成了虚拟的自动化过程。而玛丽的父亲比尔一直以怀旧的方式脱离现实,他说到30年前的老邻居,说到14年前自己受伤的手:“这只手做过手术,他们说从此废了,我每天进行半小时按摩,现在反而好了。但是,恐怕我还得截肢。”说截肢的时候,他却高举那只手,然后握紧拳头使出有力的样子,动作和言语,似乎也处在一种隔离状态中。

而在饭桌上,比尔拿出了一盘烤鸡,小小的烤鸡放在那里,像一只鹌鹑,然后叫亨利来切割,当亨利用刀叉切割下去的时候,小鸡的肚子里流出了异样的液体,双腿却还在那里有规律的抖动,于是惊奇的一幕出现了,亨利呆滞在那里,比尔僵持着微笑看在那里,玛丽的母亲抽搐着,而玛丽跑开了,里面的老女人用嘴巴抽着那支烟,依然目无表情——五个人,无种状态,在共享美食的过程中却分离为毫不相干的个体,什么是家庭?什么是温馨?一切被完全解构了。

|

|

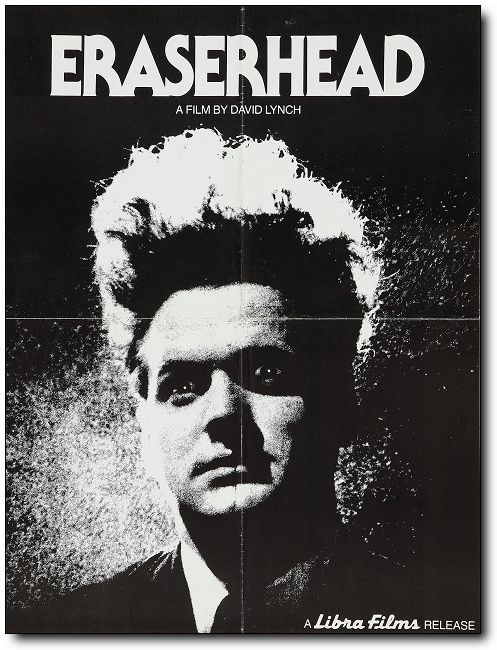

| 《橡皮头》电影海报 |

这对于亨利来说是责任的无力感的暗示,而那个玛丽母亲口中的早产儿成为对于亨利来说无责任感生活的一个关键,那是一个畸形儿,甚至还说不上是个人体——小小的身子裹着一层白色的皮肤,看起来是纱布,其实是肉体之一种,有鼻孔有嘴巴有眼睛的头是一个怪异的模样,甚至远看像一个活动的鱼头——没有手,没有脚,作为爱情的结晶,无疑是一种丑恶的象征。一开始玛丽和亨利在一起的时候,她还为他喂食,但是后来在怪异的叫声中,玛丽开始放弃,她只希望亨利来照看,在夜晚希望入睡的时候,那畸形儿却又发出了令人恐怖的叫声,玛丽无法安睡,起床对着他大喊“闭嘴”,又回到床上,但是叫声一直不绝,愤怒的玛丽竟然要离开这里,整理了东西回去父母家里。

实际上,孩子成全了他们的婚姻,对于亨利来说,应该是“我很爱她”的深化,但是却成为生活的一种累赘,畸形就是病态的象征,和生活一样,生命也呈现为一种缺席的状态,而玛丽虽然为了逃避责任离开了亨利,但是她还是回到自己那个家,那个隔阂的家,当生活继续,逃离和不逃离其实并无差别。但是对于亨利来说,当无力的责任感降临的时候,他也是试着去改变,去逃避。在他的生活中出现了一样东西,那就是从信箱里拿来的一个盒子,打开盒子是一个小小的东西,他小心地将它放在神龛里。在玛丽问他信箱里是否有信件的时候,他曾经打开过神龛,在玛丽离开逃离的时候,他也打开了神龛——那里面的东西先是安静的,但是慢慢的它变大,逃逸,最后像一条虫子一般开始扭动,甚至张开了嘴巴——小小的虫,似乎是男性精子的象征,它起先是被封闭的,后来变成了活动体,问活动体预示着欲望的到来。

所以玛丽之离开,表明婚姻之解体,在没有了压抑的束缚之后,亨利开始表现一种欲望被激活的状态,26号房对面是27号,27号住着漂亮的女子,那天她敲响了亨利的门,然后以忘了带钥匙为由要在亨利的家里住宿。这是欲望代替了责任,所以当女子进来的时候,桌子上躺着的畸形儿竟然发出了叫声,似乎是一种阻止,而亨利偷偷蒙住了他的嘴巴,在无声的抗议中亨利和女子相拥在一起,释放出压抑着的欲望——两个人坐在升满液体的木桶里,在接吻的时候,亨利慢慢沉入液体里,女子也沉入液体里,最后只剩下女子的一头卷发。但是这种欲望的满足并非是毫无约束的,从27号女子的行为来看,她应该是个妓女,后来亨利也看到有男人和她一起回家。而且,家里的畸形儿几乎形成了一种阻碍,这是和玛丽爱情的结晶,即使是丑陋的、病态的,也是一种道德符号,所以当亨利想要去找女子的时候,畸形儿总是发出惊叫,而当亨利敲门里面无人回应时,畸形儿却对着他大笑,仿佛是一种莫大的讽刺。

而其实,对于亨利来说,责任和欲望总是在相互搏斗,当亨利坐上升降机,走过通道,那个女人第一次和他见面的时候,问的是:“你是亨利吗?玛丽打来电话,让你今晚和她父母一起见面。”那时玛丽没有登场,玛丽和亨利之间的爱情以及婚姻都还没有展开,女子却成为提前进入亨利生活中的女人,这种先入为主的方式就是欲望的存在状态,它总是比爱情来得更快,更偶然,甚至在无形之中让爱情慢慢解体。在玛丽没有离开之前,亨利和玛丽是睡在一张床上,当半夜醒来,亨利发现自己已经没有多少位置了,而玛丽闭着眼睛磨着牙说着梦话,两个人处在不同的状态中,这正是婚后生活的隔离写照,于是,亨利发现被子里有什么东西,拿出来一看,是带状的东西,似乎有一个小小的头,他马上扯出来,然后扔出了被窝,当那带状物被扔到了墙上,便溅出了恶心的液体,亨利在床上发现的不止一条,它们接二连三地出现——这似乎是欲望得不到满足的亨利遗精的象征,它们像掉落在床上一般,而最后的命运便是扔到墙上死亡。

责任感无力,欲望被遏制,这是亨利生活的困境,于是他在梦中开始进入另一种状态,那就是和艺术有关的生活。那时一个舞台,四周是亮起的灯泡,一个女子就站在舞台上,她面带着笑容,独自一人寻找着什么。这是亨利梦中见到的文艺女神,而且亨利也在这个梦里进入到舞台中,但是当艺术生活开始的时候,亨利日常形象便开始解体:舞台上掉落了一条一条的带状物,这是一种欲望的写照,女子竟然用鞋子踩死了它们,地板上便溅出了液体;然后那本来在亨利床头的枯枝随着泥土一起来到舞台中央,之后泥土开裂,里面喷涌出黑色液体,像是一种灵感在枯干之后重新焕发活力,而亨利的脑袋也掉落下来,取而代之的是那个畸形儿的头,他从西装里伸出来,然后变成了另一个亨利。

头掉落,滚动,最后来到了大街上,那个男孩将头捡起来,然后来到一家铅笔加工厂,里面的人用钻头从头部提取了东西,然后装进了铅笔上面——竟然是橡皮,当一枝枝橡皮铅笔从流水线上出来变成成品的时候,那人拿起来擦去了刚写上去的文字。亨利的头变成橡皮,这是实用的生活,而且可擦去的功能使得一切的错误都没有了意义,也就是说,当亨利处在无责任感的生活里,他也一样可以通过擦除的方式为自己解脱,同样,欲望世界里,他也完全可以抹去一切的压抑,一切的自责。橡皮头是一种再造,是一种改写,是对于生活的另一种可能。

所以对于亨利来说,他从此进入了橡皮可擦除、可改写的生活里,于是他拿起了剪刀,将畸形儿从底下开始剪开,当露出里面内脏的时候,里面的糊状物开始无休止地堆积起来,甚至最后淹没了痛苦叫喊的畸形儿。而亨利终于来到了舞台上,在发出光亮的地方,和女子拥抱。从和玛丽在一起的婚姻生活,到和对面女人的情欲生活,再到舞台生活,是亨利在压抑、逼仄、黑暗、充斥着奇怪叫声的城市里的三种状态,一个男人或者一生都生活在这三种状态中,但是当一切都是黑白的对立,一切都是怪异的氛围,一切都是晦涩的符号,对于亨利来说,还有什么是可以逃避的?还有什么是可以改变的?橡皮头又如何?杀死了孩子又如何?像一个演员又如何?擦去的不是生活本身,只是想象中的那些女人,梦中的故事,即使最后微笑着的女子在舞台上拥抱了亨利,她依然是病态的——脸上永远有两个如肉瘤的东西,一种非身体自身的组织,就像橡皮头一样,存在着,不是自我的一部分,却也无法从身体里彻底抹去。

[本文百度已收录 总字数:5035]

顾后:《蓝丝绒》:天黑请闭眼