2018-07-27 《自由的幻影》:幽灵无处不在,且荒诞着

1974年,法语:Le fantôme de la liberté,不懂法语,但是无论翻译成“The Specter of Freedom”还是“The Phantom of Liberty”,片名最符合布努埃尔电影主旨的翻译应该是:自由的幽灵。刚放下的是关于布努埃尔的访谈录《危险,切勿把头伸进来》,在那个想象世界里,布努埃尔就对片名进行了解读,引用马克思在《共产党宣言》中的第一句话:“一个在欧洲徘徊的幽灵……”,他认为,“自由就像是一个我们试图抓住的幽灵,但我们只能抓住某种雾状的东西,在指尖留下一些潮湿的痕迹。”

“这是我和马克思一起想出来的。”当然,他不是站在共产主义的思想上提出自由的幽灵,超现实主义才是他用影像说话的精神领地,幻影也是试图抓住却无法抓住的东西,就像里面的梦境,就像人物的回忆,就像那早已发生的死亡,但是幻影的表象化存在无法抵达幽灵的“雾状意境”,甚至容易跌入心理分析和精神分析的纯技术立场,而当那个幽灵从马克思主义文本中出来,在欧洲的大地上徘徊,却一定是对于“资产阶级审慎魅力”的一种解构,“它的剧本是在意识清醒时写就的;既不是梦,也不是一连串影像的谵妄堆砌。”

梦中有一只在房间里徘徊的公鸡,有一个拿着蜡烛的黑衣女人,有一个骑着自行车来送信的邮差,有一只悠闲走来又走出去的鸵鸟,它们分别在凌晨2点、3点和4点,准点来到亨尔的房间里,他白天感到劳累,晚上也喝了酒,所以进入房间的人和动物就带有了某种梦境成分,甚至也是一连串影像的谵妄堆砌,公鸡和法国精神有关?女人和性欲有关?信差和情感有关?鸵鸟和躲避有关?当一切可能指向精神分析的时候,亨尔却在醒来之后的白天对医生说:“不可能是梦,那封信还在这里。”

信在口袋里,信拿在手上,信甚至可以真切地被读到,所以亨尔醒来是解构了梦,拿出信是解构了精神分析,在这种解构的故事里,幽灵出现了,荒诞出现了,自由出现了,某种雾状的东西便让我们试图抓住却只是留下了潮湿的痕迹——手指上潮湿的东西完全可以用增大的摩擦力来打开那封从梦中而来在现实中存在的信。所以当整个故事陷入到荒诞的幽灵世界里的时候,那个意识清醒的人不是亨尔,不是医生,而是观众——就坐在那里,打开电影,没有凌晨2点、3点和4点,也没有劳累和酒精的刺激,也没有在身边熟睡的妻子,和布努埃尔一起打开那个意识清醒时写下的剧本,关于自由,关于资产阶级,关于超现实主义。

而且,“观众是留下来了”,他从打开到结束,一直在电影之外,即使坐在观影的世界里不是完全的自由,但是不管荒诞到何种程度,不管是怎样一种破裂的剧情,总之观众一直坐在那里,他把电影围成了从字幕开始到字幕结束的封闭结构,而那些幽灵只在故事里徘徊,到最后即使潮湿了指尖,也在接力赛一般的剧情转换中保持了独立。所以在电影之内和电影之外,在解构和建构之中,那种荒诞恰好变成了关于悖理的阐释,为什么那些人要被强杀却喊出了“打倒自由”?为什么美丽的城市明信片被称作是“极其邪恶”的?为什么戒欲的牧师们会打牌喝酒抽烟看虐待的场景?为什么聊天时坐在马桶上吃饭却在如厕所一样的单间里?为什么背叛一级谋杀的“诗人杀手”却最后像无罪释放?为什么死去的妹妹会打来电话?为什么孩子在身边却要报警说失踪了?

|

| 导演: 路易斯·布努埃尔 |

|

种种“为什么”就是在理性之外出现了荒诞的剧情,它甚至无法解释,无法命名,就像自由。亨尔的梦无法解释,因为在梦境状态下收到的信却在现实世界里可以拿出来,那么当他看到孩子从公园陌生人那里拿来的明信片,也可以是梦境之一中,那上面是法国各种建筑的美丽照片,但是亨尔和妻子伊莲却极为不安地说是无耻和恶心,以致最后将明信片撕掉,还解雇了带孩子去公园的保姆。美丽的照片只有在梦中的荒诞解释里才可能成为在道德判断上恶心、可耻的事物,因为她脱离了公众和社会的评判标准,成为纯私人的表达,就像亨尔所说的那样:“我讨厌对称。”美丽的对称反面是丑恶,当这个对称结构被打破,于是理性就不存在了,而我们仿佛全部进入了梦境,在自由的幽灵中徘徊。

护士去看父亲,一路开车过去,也像是梦境的一部分,在路上她遇到了开着坦克的军人,在告诉了她通往阿让通的路被堵住了之后,却反而没头没脑地问她:“路上有没有看到一只狐狸?”当否定之后,她在一处小旅店里住了下来,门外大雨滂沱,门内却充满了温馨,那里有正在烤火的几个牧师,有正在跳舞的西班牙女郎,有帽商和他的女助手,也有后来来的一个老妇人和她的侄子。他们躲避灾害而在一起,似乎彼此也成了朋友,当护士告诉牧师赶回去是为了看生病的父亲,于是神父们在她的房间里为父亲祈祷;帽商在走廊上遇到了那个侄子,邀请他去喝几杯,当然那些牧师也被邀请,开始了“即兴小聚会”。但是这些温馨却在如梦一般的幽灵世界里被解构:牧师们祈祷完之后和护士一起打牌,他们抽着烟,喝着酒,下着注,除了身上的衣服,看不出他们是生活在戒律世界的宗教人士;那个侄子和老妇人进入房间,却原来是一对情人,他们记得复活节那个晚上的第一次相吻,而这个躲雨的夜晚,侄子甚至想要和老妇人更进一步,老妇人起先是不安,后来在侄子发誓之后要求他只看自己的裸体而不能摸,于是在侄子转身之后,她脱去了衣服,而再转身的时候,那身上已经盖了毯子,当侄子掀开毯子,他看到的是一个年轻女人的裸体,但是老妇人还是拒绝了这一次的乱伦,但是当侄子从帽商房间里出来,老妇人却对他说:“现在你想做什么就做什么吧。”但侄子却不再进一步。而在帽商那里,起先大家喝着酒谈论着,后来女助手换了皮衣,拿了鞭子,帽商换了衣服,却在众人面前开始了施虐和受虐,那鞭子打在露出的屁股里,痛苦却享受的叫声充满了这个小酒馆。

|

|

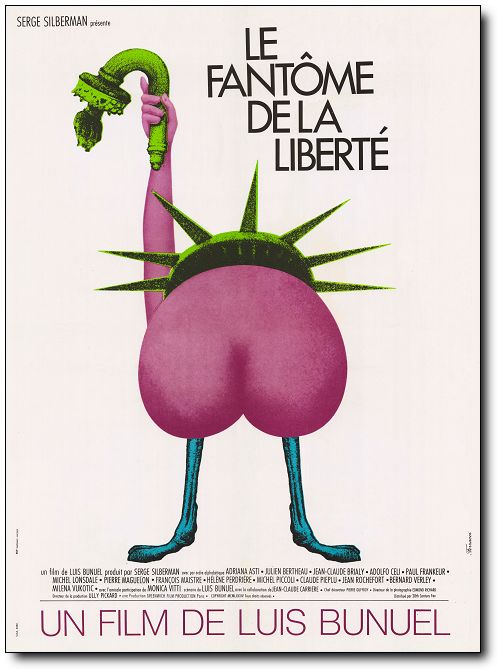

| 《自由的幻影》电影海报 |

这是胡适的梦,这是侄子的梦,这是帽商的梦,这是牧师们的梦,在小小的旅店里,一幕幕上演,而在这荒诞的故事发生的时候,旅馆的桌子上就放在一只狐狸的雕像,它不再军人寻找的路上,在梦境出入的世界里,而在这个梦境中,信仰被解构了,道德被解构了。那么所谓的道德和信仰是不是会在具体发生的情境中发生变化?给警察上课的老师似乎是持这样一种观点,他认为不论是法律还是道德,都存在着变异性,也就是说没有一种恒定的体系和标准,就像以前的一夫多妻制是合法的,现在则是违背了道德,甚至是非法的。而被打断的上课过程,似乎就是在阐释这种无法受理性控制的变异性:老师没有进教室前,警察学员门在嬉戏,在跳舞,甚至用枪打中了一盏灯,而黑板上写着“绿帽子”“同性恋”等有违所谓道德的词汇,讲课之后,有人进来书三分队现在要去训练,于是一批人走了出去;再上课,又被被打断,说发生了高速公路的车祸,于是有人又被叫了出去执行任务;再上课,又说发生了爆炸,于是又有警察离开,最后只剩下两个警察,老师就对他们讲起了变异性的一个实例。

他有一次和妻子在朋友家做客,他们在客厅里聊天时不是坐在凳子上,却是在马桶上,而且每个人包括年幼的孩子都要脱掉裤子坐在马桶上正襟危坐;而那吃饭的地方却像极了厕所,只是一个人的单间,当门外有人敲门,里面的人就像上厕所一样喊道:“里面有人。”而他们聊天的内容是环境变化,是工业改革,是人口激增,是排泄物的增加——坐在马桶上谈排泄物却没有丝毫恶心之感,这是不是一种变异性?在这种变异性里道德在哪?如果在小旅馆里有着对于道德和信仰的解构,那么后来在警察局里,则是解构了法律,甚至是人最直接的存在。被医生说成是肝癌晚期的布勒朗,生气打了医生之后回到家,妻子告诉他学校打来电话自己的女儿艾丽特失踪了,于是赶往学校,校长告诉他们在点名时就发现她不再,当大家开始担心孩子的时候,教室里的一个小女孩走到女人身边扯着衣服说:“妈妈我在这。”艾丽特根本没有失踪,她就在学校里,在教室里,在听他们谈论自己的失踪,可是布勒朗却对她说:“大人们在谈正事不要吵。”于是即使在校长点名时艾丽特报到了,即使去警察那里她一直坐着,还是被当成了失踪者,甚至在警察局长填写失踪人口信息表时,就是在问坐在身边的艾丽特,从身高肤色年龄,艾丽特一一回答,而局长也根据她的述说写在表格里,最后要求警察贴出寻人启事。

一个存在的人,一个在身边的人,一个在现场提供自己信息的人,却成为失踪者,这是何等的荒诞,这是何等的无理性?而在孩子之外,父母、局长和保姆都无视她的存在,最后拉着她走出警察局的布勒朗希望警察早点找到失踪的艾丽特。这种非理性只有在梦境中会发先生,所以法律不是在变化,而是直接被取消了。同样被取消的是那个“诗人杀手”,他在30楼用狙击枪标准底下的人,路上行走的人被射杀,买菜的女人被射杀,在房间里陪父亲的女人被射杀,拍照的游客被射杀,当警察把他抓住,当法官最后判决他一级谋杀成立的时候,在休庭时却没有警察带走他,他抽了烟,和法官握手,然后毫无阻挡地走出了法院,甚至还被旁听的人要求签名——他完全不是罪犯,不是要被执行的犯人,他是自由人,而且是明星。当一切的秩序不存在,当法律成为一种荒诞,诗人杀手获得的自由又是什么?

又回到警察局,局长埃斯特拉告诉布勒朗孩子找到了,布勒朗夫妻和保姆带着艾丽特来到了警察局,感谢他们找到了女儿,于是一家人又像来时一样回去了。而埃斯特拉要去酒吧约会,约会的人在1:30没来,他却看到了一个女人,他对女人说:“你很像我四年前去世的妹妹。”当两个人谈论着妹妹的时候,酒吧的电话响了,服务人员告诉他,是她妹妹打来的,埃斯特拉生气地说:“让她去死吧。”一个四年前死去的女人怎么会打来电话?但是埃斯特拉接到电话时,的确是妹妹的声音,让他晚上见个面。晚上埃斯特拉走进的是一块墓地,在自己墓地里它发现了棺材外面的一个电话机,还看到了妹妹的头发,正当他开始撬开棺材的时候,警察赶来了,将他抓走,“我是警察局长。”警察局长被警察抓走,还有比这荒诞的吗?但是警察局长的确不是他,但是新的警察局长见到他后,反而像老朋友一样喝酒聊天,随后他们一起去了动物园,当爆炸声传来的时候,他们听到的是人群的喊声:“打倒自由。”

“打倒自由”这个喊声曾经就出现在第一个故事里,那是1808年的拿破仑时代,那些被抓来的西班牙人被拿破仑的军队枪杀,但是当面对枪口的时候,他们不是喊出了“自由”,而是“打倒自由”。为什么要打倒自由,因为在西班牙人看来,他们与其被拿破仑统治,不如回到君主专制的时代,他们与其获得人权和法国大革命一样的自由,他们更想要锁链——这或者是对于自由的最本质阐述,1808年的喊声最后变成了拿破仑时代戈雅的名画《起义者被枪杀》,而这幅画正好挂在警察局的办公室里——当一个法律、道德、信仰以非理性的方式出现的时候,自由无非是一幅画,自由无非是幽灵,自由无非是梦境。

共产党宣言里的第一句话变成了对自由的解读,所以在资产阶级虚伪社会里,自由就是幽灵,美丽被恶心解构,道德被乱伦解构,信仰被迷乱解构,存在被失踪解构,罪恶被无罪解构,而最后连死亡也变成了荒诞剧——在拿破仑的时代,那个叫埃尔维拉的女人也死在棺木里,但是军人们打开棺木,却是容貌依旧,她是不是的?从死亡开始到死亡结束,却并非是一个关于自由的封闭体系,因为布努埃尔说:“如果形成循环,就没有自由可言了。接下来只有死亡。生命的循环已经结束,完了。”所以这是一个没有循环的结构,这是一个不为生命提供死亡终点的荒诞世界,它无处不在,却一直在荒诞中延续:亨尔做梦之后去看医生,医生诊所里的护士请假去看生病的父亲,在小旅馆经历了那些荒诞故事之后,她又让一个陌生男人搭车,而陌生男人就是给警察上课的老师,最后那两个警察去处理交通事故,正是赶往巴黎看医生的布勒朗,布勒朗得知女儿失踪去警察局报案,贴告示的警察去擦了皮鞋,那里诗人杀手也在擦皮鞋,当他在30楼杀人却最后无罪的时候,警察局长埃斯特拉回到了警察局,告诉布勒朗孩子找到之后就去了酒吧,接到了死去妹妹的电话,然后去墓地最后被抓,和老朋友一起到动物园的时候,听到了“打倒自由”的口号……

从一个故事到另一个故事,从一个配角成为故事的主角再引出另一个故事,中间的衔接其实是随意的,甚至是偶然的,而这种偶然机制正是一种幽灵般的存在,它无处不在,但总不会导向终点,不管是梦境还是现实,不管是寓言还是故事,在无处不在的结构中,它就是普遍的,就是必然的:必然的死亡,必然的“打倒自由”,以及必然的那只鸵鸟——它从亨尔的梦境中来到了动物园,在枪声、爆炸声和人群的喊声中,露出奇怪而阴柔的眼神,它听到了不安的声音,它却不知道发生了什么,当爆炸声、枪声、叫喊声,这些属于人类的声音成为背景,它也是不自由的——人类在它的目光中就看见了自己如动物一般的生存,如笼中一样的自由。

[本文百度已收录 总字数:6302]