2015-03-04 《无用》:给失忆的人制造记忆

不管是服装生产车间的批量生产,还是品牌工作室的个性设计,对于贾樟柯来说,三段式的结构里,只有故乡山西汾阳的个体裁缝间里,才有那残存着的记忆,只是这种记忆是从失忆的现实开始的。

小屋里的夫妻拘谨地坐着,大嫂摘掉了外出戴着的墨镜,对于她来说,墨镜绝非是时尚的象征,而仅仅为了保护眼睛。身为煤矿的一员,她每天面对的是漆黑的环境,飞扬的尘土,只有坐在自己的小屋里,靠在自己的丈夫身边,才是真正生活的一部分。而在这单调的生活里,她和丈夫的记忆却慢慢在退化。他们的记忆是属于衣服的,大嫂身上的粉红色衣服是丈夫前几年在汾阳买的,那时大嫂觉得西装穿得好看,丈夫便给她买了三件套的套装,而里面的这件粉色衣服,大嫂一直传到现在。当问到大嫂穿什么衣服最好看时,丈夫笑笑说,她在我眼里穿什么都是漂亮的。

|

| 导演: 贾樟柯 |

|

记忆是被改变的颜色,而在汾阳,那些“来料加工”的裁缝店越来越冷清,不断有人关门,不断有人转行,改一条裤子,缝一件衣服只有几元的收入,那些做裁缝的大姐无聊地拍打着苍蝇,磕着瓜子。但是这记忆却又像是可以复活的,那个做了矿工的丈夫说:“如果有资金,有大型设备,就想开办一个服装厂。”不是理想,却是不想被埋没的记忆,是衣服和人的朴素关系,在生存面前,这样的记忆和关系被迅速瓦解,留下的只有他望着窗外陷入的沉思。

而在离汾阳千里之外的珠海,这种用大型设备开设的服装厂却是另一种现实。在华西工业大厦的生产车间,工人们在喧闹闷热的厂房中紧张忙碌,有的在剪裁毛边,有的在挑线缝制,一道道工序,在流水线作业中变成一件件成衣。生产车间的吵闹声取代了工人之间的对话,不停运转的机器代替了手工裁剪,人成为机器的一部分,而即使在离开机器的下班时间,在厂区食堂里,他们也是各自顾着自己打着饭餐,默默吃着。只有那一曲黄家驹的《情人》蔓延开来的时候,才能感受到一种生活的气息。机器大生产,带来的是机械、冷漠的生活,而对于工人的身体也在发生着影响,厂区的医务室里,每天都有很多工人前来咨询求诊,有的咳嗽不断,有的眼睛被感染,有的则躺在床上无力地看着一切。

|

|

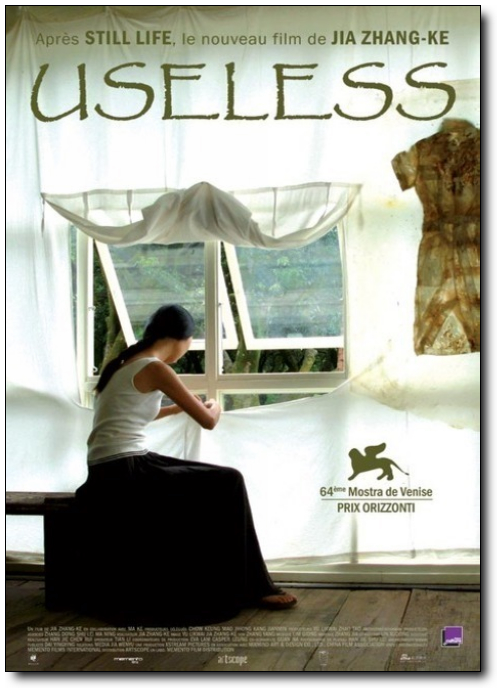

| 《无用》海报 |

这是现实一种,在批量化大生产的境况下,马可的独立品牌“无用”仿佛就是一种拯救。“我做这个品牌一半是无奈,一半是不满。”不管是无奈,还是不满,都是对于这种机器生产的反抗,而这种反抗在某种意义上是为了寻找记忆。她以手工做作的方式提供个性化的设计,所以在这些服装里,一针一线体现的是情感,“感情的投入和流水线生产不一样,在工业化的生产中,你永远不知道身上的衣服是哪个人做的,而手工纺织,则将一种感情包含在里面,而这种感情催生的是一个故事。”马可把服装当成一件艺术品,仿佛回归的是“慈母手中线,临行密密缝”的亲情,是一种生命记忆的凝结,“手工制作的东西即使破损了,也不会立即丢弃,而批量生产的商品只能消费,用过了就像一次性杯子一样扔进垃圾桶。”就如一个祖先传下来的器皿,在传承中讲述一个不老的故事。

马可的设计理念是人文的,里面有着时尚,但更多的是历史和文化的感悟,而她的一切出发点就是对抗机器,对抗工业,对抗商品,这种“去商品化”的出发点使得“无用”在某种程度上变成行为艺术的一个品牌,所有的设计、剪裁和缝制都是手工完成,而在完成之后,她甚至要将这些衣服埋入土里,让时间改变它的状态,使之成为自然的一部分。像追求文物的效果一样,在“衣服出土”的行为中感受一种沧桑感,感受“物的记忆”,所以在马可的世界里,衣服已经不是具有简单实用功能的物品,而是艺术品,带着记忆的艺术品,所以在巴黎时装周上,她必须挑剔地使用那些干的粉状泥土,必须布置得像一个博物馆,而当幽暗的灯光亮起,照到那些穿着这些衣服的各种模特身上的时候,他们就像出土文物一般,而那些鼓掌的观众就像看中国的兵马俑一样,“无用”的价值,似乎只来自于表达方式和经验的差异,而不是基于对生活与劳动的一种可敬与赞美。

这是都艺术的极致表达,还是对记忆的刻意追求?马可说:“每一样工业品的来源和它的制造者,和直接的使用者之间没有任何联系。”所以她用手工的方式试图在制造和使用之间建立某种可见的联系,这种联系的最突出元素便是记忆,所以在LV、Prada、Diro等和服装有关的高端品牌世界里,那些消费者在镜头前只是显出了他们的下半身,而没有呈现他们的表情,这种镜头处理在某种意义就是一种隐喻,其实和珠海华西工业大厦那些生产车间没有名字的生产工人一样,都代表着一种缺失,不论是高端品牌,还是劳动密集型生产,在马可的个性服装设计里,都是失忆的,都是简单而苍白的商品。但是用手工缝制衣服,将衣服埋入沙土,是不是就建立了前端制造和后段消费的联系?这当然是艺术家的一厢情愿,在“无用”的衣服里,被记住的或许也只有“马可”一个人的名字。

这是马可独舞的世界,而当用一个人的力量记忆变成艺术的时候,这样的艺术可能陷入到行为艺术的某种尴尬中。“我选择就是离城市非常遥远,非常偏僻的地区,包括那些山区、高原……就好像一个失忆的人,慢慢的回忆起自己以往的一些经历的感受。”当马可开着“粤A”牌照的车辆行驶在汾阳的时候,她寻找失忆的人的行为艺术便真正启幕了,似乎这样的寻找最终的结果便是她的品牌——无用,无用是无为,无用是“不用”,当那个拎着袋子的矿工在裁缝店里要付给女裁缝另外一块钱的时候,她说“不用了”。不用是最纯真的人际关系,其实才是真正在制造者和使用者之间建立关系,但是在工业化大生产的现实里,这样的无用也是无奈,是自给自足小农经济被瓦解和破坏的无奈,是赖以生存的手工作坊关闭的无奈,是为了生计必须钻进漆黑危险的矿井的无奈。

还有什么记忆留存在这个被马可称为偏僻、遥远的地区,还有什么记忆可以让马可找寻到创作的灵感?粤A牌照的车子行驶在汾阳,像是一次对于记忆的复活行为,所以它指向的起点依然是时尚背后存在的生活处境,而贾樟柯用珠海工厂-马可工作室-汾阳裁缝作坊建立的三段结构,其实在内在逻辑上应该从“一二三”变为“三一二”,因为只有汾阳的现实才折射出中国的现实,而在这样无奈、无用的现实背景下,两种方式可以解决现状,一种是珠海式的流水线商品生产,另一种则是马可激活记忆的服装设计,一种是Made in China,另一种则是Made of China,而作为贾樟柯“艺术家三部曲”的第2部,最后的主角当然是艺术家马可,所以最后粤A牌照汽车在汾阳行驶,是一种找寻,更是一种拯救。

只是不管是车间里的集体沉默,还是马可的独语,不管是流水线造成的身体劳累,还是马可一个人的行为艺术,都不能真正找寻那失去的记忆,即使面对贾樟柯的镜头,那一对做过裁缝现在是矿工的夫妻,依然不是流畅的对话,而是尴尬地沉默,当记忆被过度消费,当记忆变成人为的制造,沉默是无语,是无奈,也是“无用”。

[本文百度已收录 总字数:3876]

思前: 《东》:未完成的“温床”叙事

顾后: 《红跑道》:成人规则下的单色童年