2018-08-24 《诗人之血》:艺术凭什么要永恒?

如何写就一首诗,如何完成一幅画,如何创作一件雕塑作品?在众多“如何”的疑问中,关于艺术的根本命题是怎样成为一个艺术家?而当生命迎向艺术,当艺术融入生命,人生是不是也是一部艺术作品,只是在这种向死而生的殉道中,肉身能像艺术一样永恒吗?或者,艺术本身能成为永远活着的不朽?

高大的烟囱,在矗立之后必然是倒塌的结果,这是万物无法超脱“物”之本身属性的宿命,那么,当初烟囱的建造是不是一种艺术创作过程?身上的每一块砖都凝结着劳动和心血,甚至有鲜血和泪水,但是当烟囱成为工业化的标记之后,它必然走向一种对艺术的消解,甚至在艺术的反面变成一种物主义社会的象征,它变成了建筑,变成了工具,变成了被烟熏黑的器物。所以当它倒塌的一瞬间,技术式的改造使得一切凝结为物的东西都面临着最彻底的消亡。

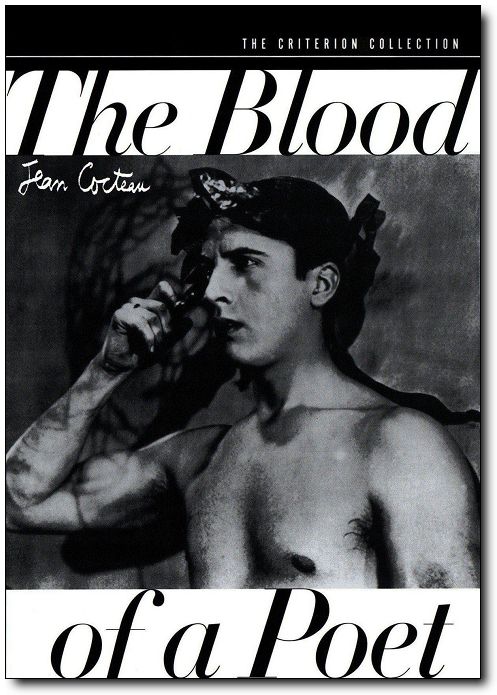

但是,当烟囱倒塌成为背景,在那短暂的几秒时间里,却提供了关于艺术的永恒主题。那个年轻人正在一所房子里作画,他赤裸着上身,在画布上创作着一个女人的头像,可以称之为画家,而且是年轻力壮、精力充沛的画家,全身上下充满着原始的力量。但是却关着们,当一个人在一间房子里进行艺术创作的时候,他是封闭的,挂着的头像轮廓,绘制的女性面部,以及已经完成的那个雕塑,都可以看成是一种自我欣赏的艺术品,也都成为自身投射的影子。

这其实是展现了艺术的一种局限性,“第一章:诗人的伤口”,标题已经把封闭世界看成是对艺术的一种伤害,他是用自己的右手进行创作,但是右手却出现了伤口,那个伤口不是别的,而是一张嘴——嘴巴张开着,正欲说话,却在手掌中心发不出声音。这是诗人在封闭世界里遭遇的失语,他把手浸在水里,水盆冒出了水泡,这是手在说话,但是却不是变成词语和句子,而是破碎的泡影;他踢碎了窗户玻璃,把手伸到外面,却依然没有声音——一种破坏式地有限面向外面世界,也无法找到自己的话语权;他只能把手蒙在自己的嘴巴上,以一种自我对话的方式让手说话,但是自己的声音被自己说出,何来对话?“嘴慢慢衰老,他的手像得了麻风病。”而且再也无法摆脱了,他只好伸出另一只手,扼着脖子,或者抚摸着身体,他想用一种挣扎的方式远离自我对话。

|

| 导演: 让·谷克多 |

|

在一个封闭的世界里,没有对话,有的只是自我折磨和自我意淫,在那个时候,他似乎也打开过那扇门,也把头上的头套扔了,诗人是想用这样的方式远离自我的禁锢,但是从门那边走进来一个配着剑的男子,看到他的痛苦又走开了;头套扔了,他却还是无法返回日常生活;他听到了自己的嘴发出的声音:“空气,空气!”自己说出,自己听到,从自身又返回到自身,在这个只属于感官的循环系统中,他永远是自我封闭的,永远是缄默无语的。

这是诗人的第一种境遇,但是这个封闭系统成为某一种对象的时候,它是不是反而打开了另一扇门,一扇解读艺术的门?一扇被他人解说的门?有声音在他之外响起:“这么近距离观看这个沉睡者,真实摄影技术的奇迹,要么我就是被自己的电影给迷惑了。”谁在说话?谁在观看?一个人的房间里必定有一个闯入者,这个闯入者拍摄了诗人,拍摄了画作,拍摄了里面的一切,然后发出了诗人之外的声音。这是一种主客之间二元对立的关系,随着这种关系的建立,诗人有可能从自我封闭的世界里走出去,有可能在自我对话之外寻找另外的声音。

而这恰恰是关于创作突破的一次实践,“每一首诗都是一幅盾形的纹饰,他等待着被破译。”诗歌里有作者的鲜血,有作者的泪水,当用鲜血和泪水创作艺术作品,它可以抵达永恒吗?“这些战斧,这些枪炮,这些独角兽,这些火炬,这些城堡,这些无足鸟,这些星星的幼苗,这些忧郁的土地,这些面孔、体形、姿态、语调、动作,他按自己的喜好任意选择,用它们创作了一部反映虚幻事件的现实主义纪录片。”在这里,诗人是自我选择的,他用创作的方式把那些物品都变成了纹章上的永恒之物,但是当这只是一种寓言,谁来破译?

|

|

| 《诗人之血》电影海报 |

这其实就是在封闭世界里的诗人的困境,纹章之物刻在那里也成为永恒,但是如果没有人破译,那么就像那张嘴一样,是不说话的,破译之唯一条件就是呈现到外部世界,面对他人,甚至像摄像机后面的那个人一样,以闯入的方式看见一个沉睡在自我世界里的诗人。所以从这里开始,诗人开始了“破译”的阶段:破译外面的世界,破译这个烟囱倒塌的社会,破译像自己一样创作的艺术品,甚至破译自我命名的这个世界。

所以房间里的雕像开始说话:“你以为伤口那么快会愈合吗?你必须去镜子里转一转。”诗人写过无数有关镜子的诗歌,但是他从没有走进过镜子,所以那声音在鼓励甚至刺激他:“你诗歌里写过镜子,为什么自己不试试?”诗人终于鼓起了勇气,爬上了那一只凳子,然后双脚挪过去,最后纵身跳到镜子里——宛如跳入大海,那些黑色的波浪便吞没了他。进入镜子世界,是打开了一个新的世界,但是这个世界就是一个外部世界?就能够破译那些符号?就能获得艺术的话语权?

因为是镜子,它依然是虚幻的,甚至镜像化之存在,只不过是自我世界的投影,它以梦幻和想象的方式构建了一个“外部世界”。外部世界就像一家酒店,过道里走过来陌生的男子,那些房间的门都关着,里面是不同的人,提供了不同的场景,发生着不同的故事。诗人几乎是踅着脚,通过门上的视孔,看见另外一个世界里发生的故事:在第一个房间,他看见了墨西哥温森斯战壕里,有人在射击中倒下,枪声是外部世界提供的第一种声音,而革命和死亡是提供给诗人的第一个事件。但是在这个虚幻的镜中世界里,无论是革命还是死亡,都呈现为一种扭曲的状态,而这正是镜像化世界的真正本质。

在第二个房间,他看见了中国人的手影戏,里面有嘈杂声,有掏耳朵一样的工具;在第三个房间,他看到了被黑衣贵妇人训斥的小姑娘,她正在学习“飞翔的课程”,但最后她像一幅画挂在墙上,或者可以不受重力影响在天花板上爬行,身上的铃铛不断发出声音;第四个房间,是“两性人铤而走险的会议”,在那张沙发上,有时是一个男人,有时是一个女人,他或者她总是发出暧昧的笑声,而在门外,既有男人的一只鞋,也有女人的一只鞋。每一个房间都制造着另外的声音,每一个房间都有着正在发生的故事,但是在每一个一样封闭的世界里,诗人作为观者,所看到的却不是真正的现实,真正的外部,它们只不过是自我的投射,甚至是以扭曲的方式出现的:扭曲的革命,扭曲的死亡,扭曲的舞蹈,扭曲的爱,以及扭曲的风俗。

也正是从这个意义上讲,诗人开始了第一次死亡,在走廊转弯处他看到了一只手,这只手给他的是一把枪:按照使用手册,“先握住枪柄,再打开保险,然后上膛,再把食指放在扣板上,对准太阳穴开枪。”诗人听到了枪声,然后太阳穴里渗出了血,一种死亡的降临,是为了抵达“永垂不朽”的结果,可是在镜中世界里,在这个扭曲的外部世界里,发生着的死亡其实就像一种游戏——他摇了摇头,然后扯下了像血一样的带子,“我受够了!”他从走廊那一段向着这边走,然后消失在镜头里,最后便从那如大海一样的镜子中脱身而出,当房间里的雕像说“镜子里还能映出更多东西”的时候,他狠狠拿出工具,将说话的雕像砸破了。

艺术品变成了一对垃圾,这是一种自我毁灭,远比那个死亡游戏来得彻底,当自我创作的对象不存在,诗人便开始进入第二个外部世界,一个让自己成为雕像的世界,“让一个人冒险,就是进入他自身,就是让自己永垂不朽。”实际上,当男人变成那个端坐在废弃的宅子里的雕像时,他进入的是自我投射的童年,孩子们在打雪仗,那一尊雕像变成了雪人,孩子们对击中,雕像的头没了,绳子没了,最后什么也没了,而在雕像毁灭而回到自身童年的时候,一样面临着扭曲的现实,那个叫达格罗斯的孩子王是个暴君,他用绳子扼住了其他孩子的脖子,他扔出的雪球像金属球,于是一个孩子倒下,口吐鲜血死去。

这是童年扭曲的象征,暴力是无可避免的罪;而在童年之外,则是诗人在面对女孩时的那种惶恐和不安,他们坐在一起打牌,“你如果没有红桃A,那你就输定了。”女孩占了上风,在得意之余还化起妆,红桃A是什么?是关键牌,是驾驭人的力量,是自我超越的勇气,但是在这和女人对峙中,诗人明显失去了办法,他只能无耻地从桌子底下死去的孩子身上偷来一张红桃A。孩子已死,诗人只不过是从童年的暴力阴影中学会了自我生存的伎俩,而红桃A就像沾血的记忆一样,不是制胜的法宝,而是难以逃脱宿命的象征。那时出现了一个所谓的天使,但是天使是黑人,还跛着脚——病态的解救如何能重生?而更为悲哀的是,诗人的落魄、无耻以及宿命,都变成了一次演出,在他们上面是身着艳丽衣服的贵太太,他们优雅地摇着扇子,看着底下一幕幕剧情的上演。

当死亡被旁观,当宿命被注视,当无耻称为演出,这样一个外部世界如何让自己成为自己,如何破译艺术?比镜子里的世界更扭曲,比虚构的现实更无情,所以在这个制造了暴力、冷漠、病态的世界里,诗人再也无法拿到属于自己的红桃A,或者他根本不想在和女人的对立中战胜宿命,于是还是那把枪,还是那声枪声,还是那种死亡——诗人的第二次死亡,以更残酷的方式制造了声音,制造了场景,制造了象征的符号,而女人呢,“心满意足之后,她重新变成了雕像——也可以说是一件冷酷的实物。”

女人走向黑暗深处,走向镜子的那一边,走向属于自己的雕像生活,“这是人类单调沉默的不朽。”而其实,这个雕像就是诗人房间里的雕像,当女人在竖琴、牛和地球仪中躺下,如女神一般称为不朽之物的时候,其实是走向了自我命名的永恒。诗人创作了这尊雕像,他进入外部世界并不是重新寻找艺术,而是以回忆的方式交代了艺术品的创作过程:因为童年的暴力,因为没有红桃A 的惶恐,因为没有神的救赎,因为经历了扭曲的种种生活,所以他把战斧、枪炮、独角兽、火炬、城堡、无足鸟、星星的幼苗、忧郁的土地,都创作进了艺术的纹章里,他需要的不是破译,而是埋没。

但是,当雕像成为雕像,诗人之血也变成了“单调沉闷的不朽”——血是流动的,那许多的经历在时间里流动,血也最终变成凝固之物,像艺术品一样永恒,但是这样一种凝固却只有最后一种结果,那就是:死亡。从流动到凝固,诗人之血,就是“诗人的一生”,生命无法走向永生,艺术无法走向永恒,在扭曲的世界里,在虚伪的现实里,那矗立的烟囱终于在短短的几秒钟之内变成了一堆物的废墟——诗歌是物,艺术是物,诗人也是物。

[本文百度已收录 总字数:5097]

思前: 《一命》:一把竹刀的尊严

顾后: 《春琴抄》:缗蛮黄鸟,止于丘隅