2018-08-25 《春琴抄》:缗蛮黄鸟,止于丘隅

“嘿,你看那由来书时,只提到初音之鼓是静御前的遗物,没记载是用狐狸皮制的吧。”

——《吉野葛》

和古老的卷轴、太刀、协差,以及刀护手、目录、箭筒、陶瓶放置在桐木箱里,作为静御前的遗物,那初音之鼓早已没有了鼓皮,胴体是无足为奇的黑色素面,而新上的漆也没有莳绘花纹,在一种记忆的缺失里,那像寓言一般的狐狸在哪里?那用初音之鼓演奏出的“狐哙”又在何处响起?

遗物而久远,大约是放在时间的另一端,在只有如赝品一样的新鼓里,竹田出云作的以《葛之叶狐》《信太妻》为题材所作的戏曲,在造访者耳边响起,似乎也变成了一种怀念,“唉,心疼啊,母亲大人,花般的姿容渐憔悴”或“向母亲招手,便回过头来,像要说再会”,都是少年思慕即将逃走的母亲的悲哀,和唱中隐隐的是悲伤,“一心一意思念母亲,心焦焦,心焦焦……”《狐哙》之音大约是适合在那个遗落的故事里听,而这一种境况却也成为抵达吉野之后被唤醒的尘封往事。

奈良县的吉野是个充满神秘色彩的神仙境地,那里以樱花著名,也出产和纸、葛粉,当我和好友津村一起走入这片天地的时候,是带着各自目的前往的。我热衷于那里发生的过的历史,从继承南朝传统的后裔自天王来到这里之后,他们和京城方面呈现了对抗之态,在长达一百二十二年的时间里,后裔在此地繁衍生息,那些散落在百姓家中的卷轴、古书、大刀、箭筒便是历史的见证,而我深入此地便是为了写相关的历史小说:从南朝的樱花吉野到圣山奥底的秘境,从十八岁英姿焕发的自天王到楠二郎正秀一隐藏于岩窟中的神玺,以及最后雪中喷血的天王首级,这些都构成了吉野神秘之境的一个文本。

“不必一定限于南朝的历史,土地总是土地,从中也许可以发现和那不同的材料,足以充作两三篇小说的素材。”以挖掘小说素材为目的,但是当我进入其中的时候,却也在这片土地上发现了那个迷失的故事,和家族有关,和母亲有关,和狐狸有关。从“左边是妹山,右边是背山”而衍生出来的“妹背山”歌舞伎,到静御前那桐木箱里的遗物,似乎都从历史深处的宏大叙事转向人间烟火。吉野的流水、人家和道路,在溪谷尽头都似乎走到了尽头,人烟只在那小小的空间里,这个称作是“菜摘之里”的地方却像是落难者停留栖息的地方,大约自天王也是看见了这里不一般的风景,才成为与京都对抗的生息地。而在现实层面上,即使有卷轴、箭筒、大刀留下的历史遗迹,但是最后却都在寻找那一种“初音之鼓”:“结果在大谷家感到佩服的,与其说是鼓或古文书,不如说是这熟柿子。”贪婪地吃着,从牙龈到肠子底下都清亮剔透甜蜜粘稠,人间之美味其实是一种感觉式的,现在时的。

在现在时的反面,一定是那个被遗忘的故事,初音之鼓已被更新了,而这更新的真正含义则是一种缺失,《狐哙》里的母亲是被法师带走的,而法师原来是狐狸,当用狐皮做的初音之鼓响起来的时候,应该也是对于母亲之不见的怀念,而在吉野的乡下,狐皮也是不见了,代替这个寓言的是一人扮成狐狸、两人扮成猎人的“钓狐狸游戏”。当寓言变成游戏,在津村看来,也是对于失落情绪的某种唤醒。“津村对吉野这地方会怀有特殊的情怀,一则因为受到干本樱戏剧的影响,一则因为从小就听说自己的母亲是大和地方的人。”但是身为大和地方的人,却并不知道母亲的那些故事,而且母亲娘家人似乎也把这个秘密隐藏起来,在年少的时候,津村像《狐哙》里的少年一样,看不到那个被狐狸法师带走的母亲,而且三缄其口的现实,让他只能在思念中度过。

祖母去世前给他看母亲写给父亲的情书,似乎是唯一的记忆,而在这份却是的记忆中,津村思念和寻找便也成了一种情结,凡是在街上擦肩而过的女人、消解、艺伎和女演员,他都怀着淡淡的好奇心,似乎都想在他们的面容里寻找到母亲的影子。母亲真是被狐狸带走了?当津村和我来到吉野之地的时候,其实是唤醒了这片土地,唤醒了那种埋没的情感,而对母亲的思念也投射在这里的一个女人身上,那个漉纸的女孩吸引了津村,他不知道她是谁,也不知道她的身份,但是这一切外在的东西都无关紧要,他对我说的却是再也去除不掉的寄托:“从第一眼看到泡在水中红红的手时,就开始奇怪地喜欢上那女孩子了。而且,说起来,她的容貌某方面和我在相片上看到母亲的脸有相似的地方。毕竟她的生长环境不同,属于女佣型也是没办法的,但只要经过一番琢磨,或许能够成为最像我母亲的人。”

|

| 编号:C41·2171213·1440 |

这便是津村所发现的属于自己的初音之鼓,那里有母亲的记忆,有母亲的想象,有母亲的投影,而这种种的感情的唤醒,便如吉野这个“落难之身隐于深山柴扉之中”的意境相同了,历史如此演绎,生活如此发生,迷失和缺失的是最珍贵的爱恋,于是这个漉纸女孩阿和佐便成了津村的爱恋之人,于是后来也便成了他的妻子,“吊桥因为两人的重量而微微摇晃着,木屐声喀喀地响在山谷之间。”这带着某种情结的声音宛如现代版《狐哙》里的吟唱,竟也完成了一种建构——我的历史小说终于因为资料不足而放弃了,但是津村找到的爱情,却成为最大的收获。

母亲被狐狸法师带走,母亲只是一个遗落在那里的符号,但是当初音之鼓响起,当吉野的山野传来吟唱,当漉纸的女孩唤醒爱恋,当心月相映的深山里这一个符号被捡起来,便也是新的开始,“从这点来想,自己对母亲的爱恋心情,或许只是模糊的对‘未知女性’的憧憬,——也就是或许和少年期恋爱的萌芽有关系也不一定。”津村或者掺杂着许多的想象,他用某种虚构的方式填补了遗失的母性,阿和佐的妻子身份便成了一种再造。

|

|

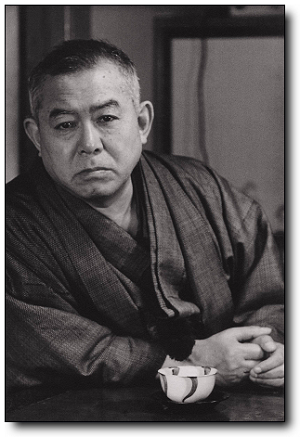

| 谷崎润一郎:世界是唯美的存在 |

而这种想象和再造的基础物便是曾经阿利婆婆给津村唯一一张母亲的相片,相片定格的是一个瞬间,即使当这个瞬间活在过去的情境之中,只要打开,在心灵相通的那一刻,它也不再是过去之物,它必定是鲜活的,是有生命的。《吉野葛》这个我所见证的故事,其实是在历史小说之外创造了一个文本,而在《春琴抄》里,历史文本所创造的则是一个凄美的爱情故事。一样是一张相片激活的爱恋,一样是想象中的再造,春琴三十七岁时拍摄的唯一一张相片,似乎将一切的美都定格了,轮廓端正的瓜子脸、小巧的眼睛和鼻子,“都是可爱的手指捏成而可能瞬间将消失般柔软细致。”

但是却是失明二十多年的盲女,当九岁之后的春琴再也看不见世间的东西,她便以闭眼的方式拒绝了那个外部世界,“于是春琴女闭着眼睑,便也令人感觉像格外温柔优雅的女人,如膜拜旧画像里的观世音般,幽微慈悲。”这里似乎就有了两层含义,一是她把世界放在了那闭眼的动作之外,不仅仅是看不见,更重要的是世间的那些东西似乎都不干扰她的生活。春琴为什么在九岁那年不幸染上眼疾?据说是风眼所致,但是这风眼是花柳病的病菌侵入眼中粘膜而产生的眼疾,所以春琴这疾病有可能是乳母用了某种手段。

这实际上把眼疾问题上升到了某种阴谋论,而身为大阪道修町的药材商家之女,春琴也是大户人家的良家女子,但是这种阴谋论虽然是由佐助提出疑问,但是却也反映了春琴和社会的格格不入。三味琴天赋秉异的春琴,其性格中有着太多任性的成分,而任性而为最后也有些奢侈,有些贪婪,她似乎只生活在自己的世界里,一切都按照自己的安排,盲眼便如一个象征,将她和那个世界隔绝开来,“只是盲目之后没有其他娱乐,便更深一层地走人这条道路,全副精神都专注在上面了。”所以即使母亲在她十六岁时谈及婚姻之事,春琴也不假思索地拒绝,说自己一辈子不想结婚;而当和自小接触的佐助有了夫妻之实而怀孕,春琴也不肯透露对方是谁,问及是否是佐助时,她也一味否认;最后生下了孩子,长得跟佐助一般模样,春琴却也不肯听从结婚的建议,甚至最后把孩子送给了别人,“反正我一辈子都打算独身下去,留下来也只有绊住我的手脚。”

春琴居常洁癖,她如厕洗浴都有佐助代做,她用黄莺粪便和米糠混合,并取丝瓜水调和剛从敷脸和手足,她只在意左手指甲的长度,她喜欢鲷鱼所做的菜色……加上在三味琴技艺上独领风骚,春琴这样的存在便如她闭眼一般,根本不理世俗那一套,而这孤绝、自负的性格也终于得罪了人,甚至树敌太多,好色之徒成了她徒弟,却最后被棒打,于是有了怨言,甚至报复,而那个夜晚闯入者的到来,就让春琴差点毁容,那个铁瓶投向了春琴的头上,里面的热汤便溅到了脸上,终于留下了烫伤的痕迹,伤势之重,大约是用了两个月的时间才干燥愈合。

她拒绝俗世,俗世之人便伤害于她,这是春琴拒绝社会规则付出的代价,但是和她盲眼一样,春琴之存在,除了关闭那个外部世界之外的一层寓意,却也带来了另一层寓意:别人如何才能走进她的世界?天生容貌“端丽高雅”,似乎谁见了她都有着羡慕妒忌,但是眼盲之疾让她无法看见自己,春琴其实是通过另一个人欣赏自己的,那个人就是佐助。佐助从少年开始便成为了春琴的学徒,而这也并非是简单的学徒,起初只是牵手引导者,甚至只是其中一个,但是后来春琴只要佐助一个人,“我要佐助陪我去。”十四岁开始,佐助便成为春琴身边唯一的男人,他一边向春琴学习三味琴的技艺,从刻苦中慢慢接近春琴的琴艺,而另一边则成为春琴生活中再无法离开的助手,不管大事小事,甚至上厕所洗浴都由他代做,于是两个人自然从师徒变成了“夫妻”。

但是春琴拒绝那些规则,所以她从来没有把佐助当成自己的男人,而佐助似乎也不想有一个夫妻之名,这种微妙关系其实是源于两个人不同的目的。春琴是要将自己和社会隔绝起来,佐助是学徒,师徒之间的纯粹关系使得她可以放心活在无忧的自我世界里,而对于佐助来说,他其实从最初对于春琴容貌的倾心变成了生活中的奴仆,“佐助并不以这为苦差事,反而甘之如饴,乐于为她服务,或许已将她的特别刁难视为撒娇,仿佛当成一种恩宠般来理解并承受着。”因为只有以这样的方式待在春琴身边,她才能感觉自己存在的真正价值,所谓学琴大约也是一个借口了。

这是一种从身体到精神的“爱恋”,其实在春琴那种任性的性格中,当佐助成为她生活的唯一帮手,也在精神意义上成为了她的影子。“佐助终其一生都未娶妻妾,从丁稚学徒时代开始到八十三岁终老为止,除春琴之外一个异性都没有接触过。”他活在春琴的世界里,甚至以不惜毁灭自己的生活获得存在感。当铁瓶事件发生之后,在春琴看来,是自己容貌被毁,这几乎是她唯一向外的符号,当别人看她这般模样时,是不是让她有一种不存在的毁灭感,其实拒绝外部世界的春琴最害怕看见的不是别人,而是和自己朝夕相处的佐助,“佐助、佐助,别瞧我,我的样子被害得很惨哪,别看我的脸。”春琴流泪,春琴痛苦,而佐助看见她如此绝望的时候,便暗暗拿来了镜台和缝针,然后看着镜子把针刺向了自己的眼睛。

这是佐助最后一次看见自己的脸,看见这个世界,当他刺瞎了自己的双眼,和春琴一样成为盲人的时候,根本不是痛苦,而是欣喜,“佐助发现自己眼前一片朦胧变得无法辨视物体形状时,忽然以盲目的怪异脚步走到春琴前面,狂喜地叫道,师父啊,佐助终于失明了,已经可以一生都不再看到师父脸上的瑕疵了,真是盲目得正是时候啊,这一定是天赐的恩惠。”佐助以如此决绝的方式获得“天赐的恩惠”,有两个目的,一个是当他眼睛瞎了之后,再也不能看见春琴的脸了,尤其是不会再见那张被热汤所伤的脸,再也不会让春琴感到被看见的失望了,而留在佐助心中的春琴永远是那个美丽的女子,是那个三十七岁时闭着眼睛的符号。另一方面,他也和春琴一样,关上外部世界的时候,内心世界被打开了,“呜呼,这才真正是师父所住的世界啊,这下他渐渐感觉到可以和师父同住在一个世界了。”

毁灭是为了创造,看不见是为了同在一个世界里看见,这是唯一一次精神上的平等,而这个精神上的平等在某种意义上却是不平等:他依然还是在那个外部世界照料她,他永远无法和春琴在同一个世界里,“在佐助的心目中,现实中的春琴是唤起观念上春琴的媒介,因此为了避免成为对等关系,反而不但继续维持主从的礼仪,甚至比以前更加卑下地恪尽服侍的忠诚,努力让春琴尽早忘记不幸并找回昔日的自信。”他只不过用牺牲自己的方式想象了一个春琴,再造了一个春琴。而当春琴死去,他的世界依然是三十七岁的模样,靠着想象的符号而活着,也注定会成为一种孤独。

“缗蛮黄鸟,止于丘隅”,年老的佐助用三味琴弹起春琴的代表作《春莺啭》,以中国《诗经》里的这句话开头,其实满含着哀伤,当一个行役者在极端困顿的情况下,希望的是别人能够周恤他,指示他,甚至提携他,佐助就是行役者,但是刺瞎了眼睛的他一直生活在空白里,他所能听见的只有三味琴的琴声,只有黄莺的鸣叫,所以,当心存渴望而不得见,就产生了幻觉,这一种幻觉是精神意义的,以自我投射的方式变成了希望,于是便听到了暗处的声音:“饮之食之,教之诲之。”

《春莺啭》和《狐哙》一样,是精神世界的幻觉所产生的爱恋,是想象构筑的世界,而其牺牲也罢,唯美也好,也许都变成了初音之鼓中那无法被俗世所理解的象征主义:“二十一年来,都孤独活着之间,想必他心中已创造出与在世时的春琴完全不同的春琴,他所看到的容貌姿态或许已越来越鲜活了。”

[本文百度已收录 总字数:6121]

思前: 《诗人之血》:艺术凭什么要永恒?