2019-05-13《女收藏家》:从打碎一件瓷器开始

那一件看起来精美的瓷器终于掉在了地上,是摆放瓷器的桌子不稳所致,还是海迪有意无意碰动了桌子引起?总之,在瓷器掉落而破碎的那一刻,一切的秩序开始从表面状态走向隐喻意义:古董商人萨姆走过去打了海迪一个耳光,阿德里安过去把瓷器碎片捡了起来,而海迪被打了之后在卫生间擦拭嘴角的伤,但是她还是笑着,和曾经的表情一样,“我又不是故意的……”

一件瓷器对于商人来说,意味着利润,当破碎之后,瓷器的价值就荡然无存了,所以萨福会丧失一个男人的风度,扬手打了海迪,而海迪是这两天一直和他在一起的女人,“我满足于现代社会。”这是萨福的价值观,在他看来,现代社会就是提供了交易的可能,所以他生活在有钱的世界里,并感到满足,对于海迪的某种觊觎也是这一种社会认识论的反应。在这样一个宁静度假的时空里,萨福之存在基本上可以忽略,或者说,他只是一个古董收藏家,和感情无关,和艺术无关,当然,和道德也无关。

所以当一件瓷器掉落在地的时候,其实真正涉及到的是两个人:海迪和阿德里安。海迪碰到了桌子让瓷器掉了下来,她是一个破坏者,即使不是故意为之,但至少导致了事情的世界后果,而她也被丹尼尔和阿德里安称为“女收藏家”,并非是收藏古董,而是指收藏男人,在那幢海边的房子里,海迪是住客,她几乎每天都和男人在一起,晚上出门早上回来,而且送她回来的男人并不是接走她的男人,几乎从不出门的丹尼尔和阿德里安便把她称作是女收藏家,“她打扰了我们的休息。”在这个意义上,海迪之存在,就是一个非道德的样本,而丹尼尔和阿德里安在道德层面上甚至称她是荡妇,“一个讨厌的害虫”,丹尼尔在和她上床之后说她身上有的是低俗、愚蠢、丑陋和无知的美,阿德里安在她面前也说她是个“危险的女孩”。

海迪当然也没有任何拒绝地和萨福呆了两天,当阿德里安去接她,问她这两天都干了什么,海迪起先说:“什么也没干,只是划船、去赌场。”但是之后被萨福打了之后在擦伤的时候问阿德里安的是:“我说和他上床了,你信吗?”阿德里安没有回答,他心里一定在说:“我相信。”海迪作为一个不断更换性生活伴侣的女人,她和萨福发生任何和肉体有关的故事都不足为奇,奇怪的是,当萨福打了她之后她为什么还要面带微笑?当阿德里安问她的时候,她又故意强调了“上床”?

一件瓷器掉在地上,是收藏品的破碎结局,其实也隐喻了所谓收藏品的肉体之死,无论在“满足于现代社会”的萨福眼中,还是对于和知己上床的男人不屑一顾的海地,肉体实在不能成为真正有价值的东西,而当阿德里安捡起碎片的时候,其实在某种程度是惋惜,从这个意义上,他并不是不在乎肉体,而是在肉体构筑的非道德故事里有一种矛盾的心态:他一直想要完成的心愿就是开一个艺廊,而那些瓷器便是艺廊的组成部分,这是一种艺术生活的写照,但是瓷器之破碎即是肉体层面的非道德结果,也是艺术毁灭的一种写照,而这种矛盾又完全体现在他对待海迪的态度中,在他面前,海迪是作为某种肉体存在的,但是她又带给了他某种关注,这种关注又可能毁灭他的道德观,于是在进退两难的处境中,阿德里安捡起了碎片,并且告诉自己:“死亡来临了,她占有了我。”

| 导演: 埃里克·侯麦 |

这是候麦“道德故事”之一,在这个故事里,谁是事关道德的主角?候麦在一开始提供的三个序曲仿佛是一条线索。第一序曲是海迪,她一个人穿着泳衣走在沙滩上,长镜头之后是她的一双脚的特写,之后镜头对准的是她身体各部位,腿、背、腰都展露出来——第一序曲展示的正是作为一种肉体存在的海迪;第二序曲是丹尼尔,他正和一个抽烟的男人聊天,那个男人拿着一个布满锋利刀片、涂满油漆的器物,“油漆被刀片包围”,这件物品呈现的是某种伤害性,“刀片是词语,也可以静默。”但是刀片从来不是静默的,它可以制造流血事件,而丹尼尔作为一个愤世嫉俗的男人,就如刀片一样表现了某种攻击性;第三序曲是阿德里安,女人们正在讨论男人,有人说爱一个人只因为他帅,丑陋的男人没有魅力,并且说这是他“自作自受”,而这正是一种从生理出发谈论的爱情观,是浅薄和低俗的,而阿德里安正和女友罗道尔夫说起自己办艺术画廊的事,罗道尔夫也从精神层面出发提出的观点是:爱情不应以美丑来界定,对于女人来说,一个人的内涵要胜过外在。但是他们还是分手了,罗道尔夫是模特,她要去伦敦呆五个星期,而阿德里安希望她一起去蔚蓝海岸度假,“那你为什么不能去伦敦?”这个问题没有得到阿德里安的回答,于是在“再见”中两个人分道扬镳。

“序曲,完。”就像那句“再见”一样,三个序曲走向了终结,而这种终结却是候麦“道德故事”真正开启的标志,序曲提供了三个人物,三种生活方式,以及三种和道德有关的生活,海迪具有的肉体性,丹尼尔身上的伤害性,阿德里安的艺术性,最后在那一个海边的别墅里交集在一起。在序曲结束之后,阿德里安的旁白成为电影的一种叙述,它是直接的,是个人的,但是他的所有想法是不是真的是真实的?候麦似乎要用这样的方式考察真正的道德观,和片名“女收藏家”一样,海迪也不是真正的主角,她的收藏行为和阿德里安的独白一样,只不过是提供了道德或非道德的样本。

“我到达不久,丹尼尔就告诉了我一个坏消息,有个女孩暂住在这里,是罗道尔夫青睐的,她打扰了我们的休息。”这个女孩就是海迪,打扰休息是因为她总是和不同的男人在一起。起初的生活几乎没有什么交错,海迪和男人上床,然后换另一个男人,而丹尼尔和阿德里安则选择平静的生活,他们坐在树下,或者在海边,“我们真正在度假。”而阿德里安更为强烈追求这种无忧的生活,“十年来第一次无所事事”,他把这种生活称为“无为状态”,早上去海里游泳,然后晒着太阳,或者看一本书,“这是真正的空虚,绝对的零活动。”他拒绝和他人有过多的接触,当然包括女人,而阿德里安的“无为状态”在某种程度上是对于女友离开的哀伤,“我没法接受另一个女人,否则我就是一个收藏家。”

|

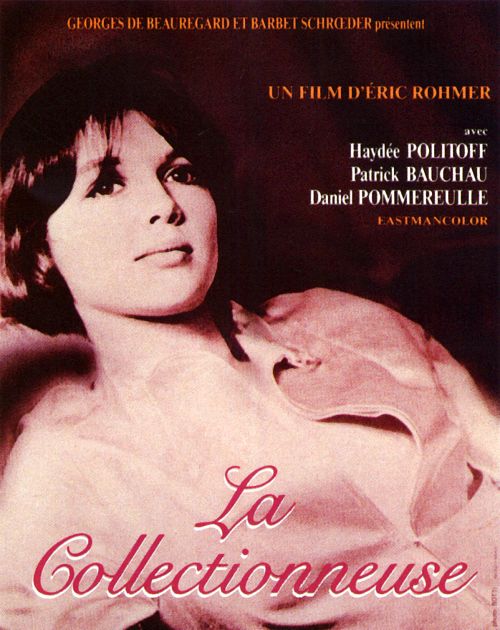

《女收藏家》电影海报 |

在情感上成为收藏家,在阿德里安看来是不道德的,正像他对丹尼尔说的那样:“关心不喜欢的女孩是不道德的。”这就是他的道德观,这种道德观似乎完全针对海迪,所以他说:“我不会给他任何机会。”给自己树立了一个道德标杆,如果阿德里安能够在无为状态中享受度假生活,能够在零度活动中保持自我,也许真的是自己所谓的道德男人,但是正如丹尼尔所说:“顺其自然其实比抵抗更累。”阿德里安说不给海迪机会,就是在抵抗,而且把她作为了道德的反面,就是在排斥和贬低。

而且,更为奇异的是,阿德里安在讨论和深化这个道德话题的时候,却用了非道德的方式,所以他必然进入到一个自己无法摆脱的悖论中。海迪更换男人的故事发生在他身边,他似乎给她提醒,还在晚上敲击墙壁提醒,所以海迪似乎收敛了一些,阿德里安自认为是自己对于非道德行为的拯救,“她接受了我的建议,我接受了她简单的友谊。”而当和海迪在一起的时候,海迪认为阿德里安的道德观是浅薄的,她认为自己只是在追求自己的快乐,在她看来,和男人在一起,甚至上床,只不过是肉体的一种行为,和道德无关,她也想要有一种真正的爱情,“我想要的是正常的男女关系。”海迪用肉体建立关系,当然是非道德的,但是她至少不虚伪,甚至打破的也是阿德里安所谓的“无为状态”。

但是,在整个过程的发展中,阿德里安用非道德的方式来论证道德问题,越来越将自己禁锢起来。他为了实践自己的道德观,又或者为了凸显海迪的非道德行为,他想要丹尼尔去勾引她,而丹尼尔为他:“你为什么不和她上床?”阿德里安说:“我受够了这些愚蠢的女孩。”这些所包含的女人还有离他而去的罗道尔夫,作为一种投射,他把女人都归结为非道德的人。但是阿德里安采取的又是非道德的行为,而且,他的所谓的无为状态也一步步被解构,他参加了镇上的聚会,他看到了海迪和男人在床上似乎有了某种不快,他也接触了“愚蠢的女孩”,最后在沙滩上,他竟然主动向海迪发起进攻。

“她迫使我一步步妥协。”他们躺在海滩上,阿德里安靠近她,然后吻了她,当她准备再进一步的时候,海迪终于推开了他,然后向他踢了沙子,最后跑向了上坡,而那里丹尼尔出现,海迪过去拥抱了他。一个“女收藏家”为什么会拒绝一个男人?她为什么又要投入丹尼尔的怀抱?对于阿德里安来说,这一切似乎匪夷所思,而这个奇怪的念头就是因为他自以为自己是一个绅士,是站在道德高地,而海迪从来就是非道德的存在,一种道德对非道德具有先天的优势,但是海迪的拒绝便是对他道德观的一种反击。

不仅仅是想试验海迪的非道德存在,阿德里安也在关注海迪中发现了她身上具有的某种东西。她投入丹尼尔的怀抱甚至和丹尼尔上床,依然是在实践着她一贯的肉体生活,丹尼尔和她睡觉似乎也改变不了自我主义的性格,甚至在事后,用脚一直踏着地板发出声音的丹尼尔还骂海迪是一个愚蠢的人,她身上具有的只是低俗而无知的美,所以为了保持自我,丹尼尔离开了这里,他像刀片一样,一直用伤害的方式回击女人,也回击社会。而当丹尼尔走后,阿德里安又在和古董商人萨福谈生意的时候,萌生了让海迪和萨福在一起的想法,甚至也是让丹尼尔去勾引她的一个翻版,“让萨福去喜欢她。”这是阿德里安权谋术的一种,而在这时候,阿德里安已经不像曾经那样,纯粹是为了揭露海迪非道德的一面,而是自己已经关注她,甚至有一点“荒谬”地陷进去了,为了让自己保持道德风范,他选择萨福其实是为了让自己得到拯救,是为了让自己继续站在道德高地。

但是,那件瓷器真的就破碎了,一件瓷器对于阿德里安来说,是艺廊的重要组成部分,是和道德一样的艺术品,但是这也是他悖论的一种反映,他当初送给海迪一个瓷器,对她说,这个很便宜,而留着的那件瓷器,阿德里安说是中国瓷器,而海迪看见瓷器上面的大象,说好像不是中国的——送海迪不值钱的瓷器,留着可能不是正宗的中国瓷器,阿德里安在瓷器的态度上也隐约透露着虚伪,而当海迪不小心摔碎了瓷器,是不是也打碎了阿德里安所谓的绅士生活?而当海迪说:“我不同意你的道德。”阿德里安的回应是:“我也不相信。”

从坚信到怀疑,再到否定,阿德里安终于在海迪面前走下了道德神坛,抛弃了虚伪的道德法则,扔掉了不值钱的瓷器碎片,“丹尼尔,萨福和陶瓷,都是通向终点的中点站。”但是当这个终点出现的时候,阿德里安又无法彻底走出来,在送海迪回家的路上,她又遇见了开车的几个男人,于是在下车的寒暄中,阿德里安仿佛又看见了“女收藏家”的出现,在后面不停的喇叭声中,他终于丢下了海迪一个人回到了别墅,“我最想要的就是平静和孤独,我被完全自由的情感所征服,现在我可以做我想做的事情了。”但是以为回到了自己建立秩序的世界,却又像失去了什么,“然而当我回到那空荡的房间,我又感到焦虑,无法入眠。”

平静被破坏了,或者说原先所谓的无为状态、零度生活都可能只是一个幻觉,一种想象,甚至是用所谓的道德构筑起来的虚构世界,阿德里安开始坐立不安,于是他拿起了电话,拨打了机场的号码,打听了伦敦航班的时间——像是一种回归,回到分离的那个序曲,回到罗达尔夫所说的“内涵胜过外在”的评价标准,而这一切,却是用“女收藏家”海迪用非道德的行为,打碎一件瓷器换来的。

[本文百度已收录 总字数:4626]

顾后:关于黑格尔的古事记