2022-05-13《亚历山大大帝》:从乌托邦到异托邦

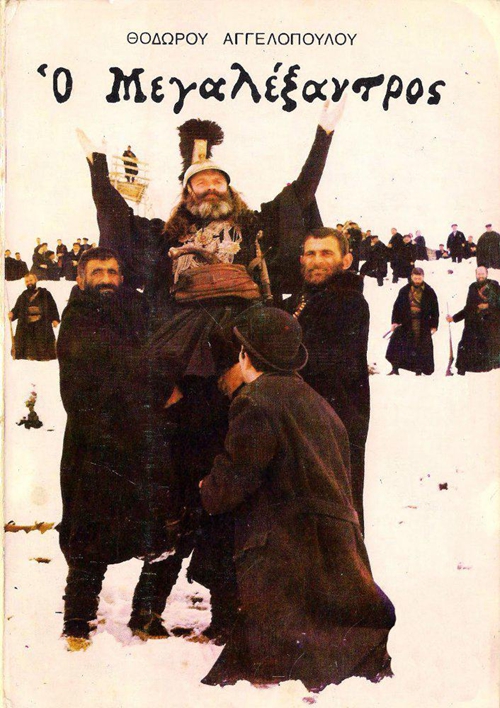

他是带领人们走向自由的解放者,他是“共产村”的领导者,他也是威权的建立者,他更是在权力控制中走向消亡的牺牲者——当“亚历山大大帝”从一个符号变成一种象征,又从象征退回到个体被解构的现实,诞生和消逝,西奥·安哲罗普洛斯书写了关于从乌托邦到异托邦的流变史。

“在很久以前,当外国入侵我们先祖的土地之时,亚历山大大帝和他勇敢的部下一起打败了敌军,赢得了自由,他们进一步深入亚洲腹地。但是有一天,亚历山大大帝感到了孤独,他独自去寻找世界的尽头……”一开始安哲罗普洛斯安排了一个说书人形象的农民,对着镜头讲述亚历山大大帝,无疑这是关于亚历山大大帝这个符号的第一次书写,这种书写赋予亚历山大大帝两种身份:他是一个历史人物,他在祖国遭受敌国入侵的时候,奋起反抗,终于赢得了自由,所以亚历山大大帝是一个伟大的解放者;但是这个历史中的大写者又是一个孤独者,当他建立了更为强大的帝国时,他却感到了孤独,于是开始寻找世界的尽头。一个是大写的解放者,一个是小写的孤独者,而这两种身份又指向了不同的系统,带来自由的亚历山大大帝不断建立的是一个乌托邦,而在孤独中发出疑问寻找世界尽头的亚历山大则进入了充满着自我排斥的异托邦。

安哲罗普洛斯在说书人的言说中设置了关于亚历山大大帝的矛盾性人格,而这种矛盾又指向了两个系统。开篇的这种设置为影片中呈现的亚历山大大帝的命运确定了走向。在20世纪到来的时候,希腊一所监狱上演了越狱事件,被关押的囚犯逃离了牢房,其中之一戴上了骑士的头盔,骑上了那匹白马,成为了现实版的亚历山大大帝——从囚犯变身为大帝,这是新世纪带来的解放,而亚历山大大帝得以诞生。这是新与旧交替的象征,而在希腊社会,这种交替也发生在贵族身上,一方面政府是由大资产阶级组成的亲英政府,他们被大英帝国所庇护,当新世纪降临,科学和技术的进步让他们开始了新的开拓,矿山资源的开发,铁路的建设,都是一种社会的革新。但是,亚历山大大帝的诞生和科学技术的进步,导致的却是一种矛盾,而这一对矛盾的焦点就在土地问题上,因为无论是矿产资源的开发还是铁路的建设,都需要征用甚至占用农民的土地,而农民则需要维护自己的私有财产——历史中亚历山大大帝的出现以及他所建立的敌国,也是一场关于土地的战争,而他无疑是这场战争的胜利者。

所以当希腊进入新世纪,当亚历山大开始建立“共产村”,对于土地的矛盾便牵涉到三种力量,一种是被神化的亚历山大大帝,他在波塞冬神庙前劫持了那些迎接新世纪第一轮日出的英国贵族,当这些贵族成为革命者亚历山大大帝的人质,亚历山大大帝开始建立自己的共产村,他写给政府的信中提出了交换人质的要求,那就是将农民的土地交还给他们;政府当然是土地私有化的实施者,但是当贵族成为人质,他们一方面进行表面的妥协,另一方面暗中开始了攻击;第三股力量来自来此避难的意大利无政府主义者,他们的共产理想比亚历山大大帝更为彻底,而他们反对的当然是希腊亲英政府。无疑,在这三股力量中,亚历山大大帝和意大利无政府主义者建立的便是一个乌托邦,在对抗政府夺回土地的斗争中,这个乌托邦也慢慢形成。

| 导演: 西奥·安哲罗普洛斯 |

“共产村”没有私有财产,“共产村”把自由平等看成是超越国家的一种存在,“男女享有平等的权利。”甚至按照意大利无政府主义者的观点,“我们不需要时间。”村子里钟楼上的时针停止了走动,所有人身上的钟表也都不再计时,当然更重要的是,“共产村”要让土地公有。无疑,“共产村”就是一个乌托邦,而人质事件也演变成了乌托邦运动。但是这个乌托邦本身就是一种虚幻的存在,亚历山大大帝是一名囚犯,他越狱成功才成为了这个乌托邦的领袖,所以他绑架人质要回土地,自然触动了政府的利益——人质事件变成了希腊政府的国际性危机,“英国大炮对准了雅典,占领了港湾,他们要求希腊内阁辞职,现在国家成为了笑料……”希腊政府遭遇危机,所以他们不惜代价解救人质,更要将亚历山大大帝绳之以法,在围攻中,政府派驻军队到村口,并进行了一场对亚历山大大帝的审判。

在政府的眼中,亚历山大大帝依然是那个破坏国家秩序的囚犯,这是身份同一性的标志,但是当检察官在乱枪中被打死,亚历山大大帝和第一次越狱一样,解构了政府的权威性。而解构权威性,目的是为了建立属于自己的权威性,但是,当标榜自由、平等和公有财产的“共产村”需要一种权威,是不是在另一个意义上是一种自我解构?乌托邦终于没有真正实现,而为了建立自己的权威,亚历山大大帝在这条异化之路上走向了另一个极端,而乌托邦也终于变成了一个异托邦。乌托邦是理想,是完美的符号,是想象中的存在,但是异托邦却是一种真实的存在,是实现了的乌托邦,它不是孤立的存在,既与周遭隔离有相互渗透,在这个开合系统中,异托邦需要许可或被迫才能进入,而其内部也隐藏着排斥的力量,更重要的是,异托邦折射的是扭曲的关系,它以权力架构空间,用权力取代关系。所以,从乌托邦到异托邦,正体现了亚历山大大帝身上具有的悲剧性意义。

在这个力量的排斥和关系的扭曲中,最重要体现的是村民的态度,当亚历山大大帝骑着白马来到村子并声称将土地还给农民时,人群欢呼,他们把亚历山大大帝看成是救世主,看成是神;但是土地被归还却成为公有,人群开始有人反对,有人说这是祖辈传下来的土地,怎么能变成公有?于是公有和私有产生了矛盾,在这种矛盾日益升级中,亚历山大大帝从一个神化的角色变成了一个镇压者,他利用那些囚犯的力量维护着自己的统治,并以东正教的圣愚观传统佯装疯癫——安哲罗普洛斯曾说过,“根据古希腊名医学家希波克拉底的说法,癫痫症是英雄人物特有的残疾,因为医学无法解释其原因。这是一种疯狂状态,癫痫病患发作时能够直达上帝与他沟通,发病就是与神接触的代价。此病可以说是对那些意图超越挑战人类极限的人的一种惩罚,某方面来看也像是亵渎神明的后果。”所以当亚历山大大帝倒在地上抽搐,一方面他利用疯癫一次次建立自己的神化地位,但是另一方面,对权力的病态渴望也使他走向了一条不归路,而在这条不归路上,压力山大帝终于在异托邦中变成一个孤独的病人。

《哭泣的草原》电影海报

“醒来时我发现手中拿着一个沉重无比的大理石人头,令人手足无措。”这是从梦中醒来的亚历山大帝对自己的预言,当他回到那个家,当他脱下头盔,当他疲惫地躺在床上,他看到了自己无法摆脱的孤独和宿命。房间的墙上是一袭白色的裙子,这是一个和自己有关的物件,也是和亚历山大大帝相关的符号,按照官员的说法,亚历山大大帝曾经是一个孤儿,回来被一个女人收养,她成为了他的“母亲”,而这个母亲还有一个女儿,后来,他和“母亲”结婚,当“母亲”变成了自己的妻子,这是共产村妻子公有的一种写照,但是后来“母亲”逝世,结婚时的那一袭白裙便成为亚历山大大帝对于乌托邦的一种纪念,但是白裙上留着一丝血迹,而“母亲”的女儿在消失之后也回来了,在她和亚历山大大帝在一起的时候,两个人分明是一种暧昧的关系,是女儿还是兄妹?或者是情人?这个暧昧的关系,带来的是混乱,它让亚历山大大帝有限地思考人的个体存在,但是只要一打开门一戴上头盔,他又变成了作为救世主、神和统治者的亚历山大大帝。

于是,为了维护自己的权威,他开始了对人群的镇压,在对政府进行对抗的同时,镇压行为更是将这个异托邦推向了暴力的深渊,而暴力的起点和终点只有一个:权力,在权力中,公有变成一种阴谋,自由变成一种囚禁,平等更是变成了剥夺,村里人的枪械被没收,意大利人被枪决,乌托邦变成了异托邦,异托邦又变成了独裁和暴力的世界,最终拿着沾满鲜血长刀的亚历山大大帝倒在了村里的广场上,而人群聚拢过来,在向内和向外组成人浪的仪式中,亚历山大大帝变成了一个异化的符号:人群散开,亚历山大大帝消失了,而当人群做出投降状离开之后,政府军来到了广场,在安哲罗普洛斯360度的摇移镜头中,广场上出现的是一个大理石人头,亚历山大大帝一语成谶,注定了这个神化符号的悲剧命运。

乌托邦变成了异托邦,异托邦成为了独裁的世界,但是亚历山大大帝真的消逝于这种扭曲的权力世界?那一个孩子似乎成为了新的亚历山大大帝:他曾经在醉酒狂欢时昏迷,这是一种癫狂的现实呈现;他曾经来到“女儿”的床上,“女儿”对他说:“睡吧,亚历山大,这里很暖和……”他曾经在战斗中受伤,是村里的妇人让他坐上了那匹白马;当然,他曾经问起的那个问题是:什么是权力?当亚历山大大帝变成了大理石像,被“女儿”唤作亚历山大的男孩被命名,也终于完成了权力的更替,他骑着白马走向远方的城市,从乡村到城市,从异托邦的现实,新世纪变成了小男孩的世纪,那一个可能的独裁、可能的暴力、可能的权力世界正在慢慢形成,因为说书人说:“就这样亚历山大向镇子走去……”

[本文百度已收录 总字数:3672]