2020-04-15《十分钟年华老去·大提琴篇》:水样的人生零年

十分钟,是十分钟,也是一天,也是一生,当年华老去,谁在标记着必须离开的时间?谁在命名着老去的时光?——是外部的时钟?是滴答的钟声?是钟声里的故事?还是内部的心境?是心境中的回忆?是回忆中的感慨?一切的问题都在于:我们能否逃避时间?我们能否远离死亡?

这样一个最终极的问题似乎已经把时间当成了矢量:它指向逝去的年华,它抵达最后的死亡。这是物理意义的时间:十分钟就是十分钟。伊斯特凡·萨博《十分钟后》的电影片名就标注了这个十分钟的过程,房间里走动的大钟,夫妻共同生活的纪念日,都在时间里成为一个仪式,当妻子准备了蛋糕,准备了蜡烛,门打开却是一个喝得醉醺醺的男人,是邻居将他送回了家,回家之后的他还要喝酒,还在找酒,却完全忘记了这一个纪念日,于是他开始打骂妻子,妻子以忍辱负重、逆来顺受的方式照顾他,但是男人的暴力开始升级,终于,妻子手上的那把刀刺进了男人的身体,丈夫倒地,妻子连忙拨打了急救电话,当丈夫被抬上救护车的时候,她惊魂未定,遗憾于自己的过失行为,“他不会死的……”但是警察却来了,他们将她带走去做笔录,这时的妻子开始拒绝,但是从纪念日的主角变成杀人犯,她已经跌入到了十分钟永远无法重来的深渊里。

十分钟改变了一切?但是当房间里的大钟还在走动,当无法关闭的电视机正在重复“祖母在市场买鱼”的教学节目,其实十分钟并没有改变什么,它只是在一把刀子的意外里回到了常态。“他不会死的”潜台词是:“他怎么就死了。”时间没有预设,时间只是在流动。十分钟当然也是一天,沃尔克·施隆多夫的《启迪》就在一天中上演另一个必然和意外相结合的故事,在草地的派对上,女人挺着肚子带着黑人男人加入,男人是男友还是丈夫?当女人将他介绍给亲戚和朋友时,似乎并没有得到过多的关注,甚至有些冷漠,于是一边是笑脸和狂欢组成的派对,另一边则是男女之间越来越深化的争吵,一种变化在这一天里发生着,这是他们生活走向不和的常态?必然性带来的是不安,但是它怎么抵得上正在发生的偶然,正在烧烤的男人听到了蚊蝇嗡嗡的声音,拿着一根铁杆的他开始驱赶蚊蝇,就在那一瞬间,他的工具勾住了一根电线,于是在火花四溅中男子倒地,派对处在黑暗之中。

偶然事件发生,却也是必然走向了“他不会死的”意外之中,但意外会趋向于一个必然:他真的死了。一瞬间发生,谁会预料这是一天里可以预见的事?而这也正是时间的一个母题,“时间是什么?”引用的是印度4-5世纪的哲人奥格斯提纳的这个问题,当这个问题无数次地在哲学世界和现实生活中被问起,它就变成了一种永恒的疑问,就像时间本身一样,“过去不存在,因为它已不再;未来不存在,因为它没有来到。”于是,变成了三种时间:过去的现在,现在的现在和未来的现在,它们对应的是回忆、沉思和展望,但是当时间的三种形态都被冠以“现在”,现在便成为时间的永恒状态,“如果只有一种时间,那就是永恒。”而面对瞬间,面对偶然,面对意外,时间也是现在的永恒,因为这是一种启迪:“这一切发生在一天里,却像在我们一生里的事情一样,向上帝坦白,我还不知道时间为何物。渴求上帝给我指引,给我启迪:让我看到光明,越来越亮”——灯在明灭中,一只蚊蝇坠落,和倒下的男人一样,它们都在时间里成为现在永恒的一部分。

十分钟里的那把刀刺向了身体,一天里的那根铁杆触到了电线,在偶然的经历中似乎无法逃离时间的宿命,在“他不会死的”祈祷中变成“他死了”的结果,也是现在的永恒,但是,人能跨越这种永恒吗?十分钟也是一生,在贝托鲁奇的《水的故事》里,从火车下来的年轻人,跟着一个偏离了大众的老人布鲁,他看到布鲁坐在一棵大树下,坐在牛圈边开始吹奏着笛子。乔·韦恩不知道这意味着什么,但是他的生活却在十分钟里上演了和布鲁完全不一样的人生:他在路边遇到了摩托车故障的女孩,于是乔修好了车子和女孩回到了店里,他们成为了夫妻,之后女人开始怀孕,之后羊水破了生了孩子,之后孩子长大,之后一家人买了新车,之后去郊外时发生了车祸——幸运的是一家人都幸存下来,当那辆新车坠落在桥下,乔离开了孩子和妻子,他走向田野,走向大树,布鲁还在那里吹着笛子——当自己在十分钟里过完了幸福或不幸福,恩爱或不恩爱的一生,布鲁却在吹笛子的永恒状态下活着,于是乔跪拜在他的脚下,一种开悟的感觉让他又回到了十分钟之前的状态,这时身旁一辆火车正疾驰而过。

| 导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 / 克莱尔·德尼 / 迈克·菲吉斯 / 让-吕克·戈达尔 / 伊利·曼佐 / 迈克尔·莱德福 / 沃尔克·施隆多夫 / 伊斯特凡·萨博 |

乔的一生经历了恋爱和婚姻,成为了父亲,也看见了灾祸,当他回到布鲁身边,在火车依然向前的时间里,他似乎完成了对于时间的另一种命名:他就是布鲁式永恒的现在。而十分钟等于一生,似乎是太多的人对于时间的宿命阐释,它在伊利·曼佐的《一瞬间》里:一个果园里的男人,在睡梦中看见了年轻时的自己,看见了坐在跷跷板上的自己,看见了抱孩子、抽烟、打鱼的自己,看见了和女人接吻的自己,“十分钟,仅仅是短暂的片刻。”因为十分钟后一个苹果打在脑袋上,那场回忆之梦便醒了;“十分钟我们的生命没有变得更漫长。”因为现实还是每一个十分钟组成的一生——即使男人坐在车上吻着自己已经变老的妻子,即使隔着铁丝网看见外面骑车露出性感臀部的少女,在时间里既是短暂也是轮回,既没有在回忆里更长也没有在现实中更短——闹钟在响,回忆被打破,铁丝网刺到了他,现实被解构,时间也是永远的现在。

但是,当时间在现在分成回忆式的过去和展望式的未来,是不是变成了对于现实的逃避?回忆过去在迈克·菲吉斯的《关于时间2》的四格画面里成为一种游戏式的存在,左边和右边,下面和上面,时间被分成截然不同的四格格子,每一个格子都在自己的世界里发生故事:左上的画面中是一个滴答的钟声之后出现的美丽女孩,右上的画面中则是一个男人对着屏幕,而屏幕里出现的则是那个美丽女孩的轮廓,而左下的画面里则是正在打字写作的男人:“他提起了它,她躺着……”右下的画面则是无人的走廊,空镜头似乎在证明着一种空无。但是这四格画面并不是独立存在的:走廊上跑出来一个穿着长裙的女子,她奔跑着,穿过了一扇又一扇的门;写作的男子开始寻找东西,最后他看到了女子的一幅肖像;他拿着肖像寻找什么,走向楼梯他看见了正在弹奏钢琴的女子,只是女子的身边是另一个男子,他正在和女子暧昧;而在左上的画面里,女人变成了一个苍老的妇人,她在屏幕里又面对着另外的屏幕……故事似乎在四格画面里融为一体,甚至被隔离的空间慢慢贯通起来,男人和女人暧昧的时候,就看到了拿着女子肖像的男人,男人走下楼梯遇见了另一画面里的孩子马克,一个声音传来,“马克,别忘了和大家打招呼……”

四格画面,从独立而分隔到渐渐打通,但是在彼此都在发生的故事里,时间是交错的,而这种交错的时间,似乎让每个人都回到了过去:那个弹奏钢琴女孩或者是年老的妇人的过去,那个马克或者是正在寻找肖像的作家的过去,而那在钢琴前的暧昧,在屏幕前的渴望,以及打字的虚构,似乎都构成了对于过去的多元回忆——他们到底发生了什么?一种回望是将那个楼梯当成了穿越时间的通道,但是在从现在走向过去的回忆里,一切都像是不真实的,女子消失,即使到了年老的时候,也完全在机器世界里存活着;男人消失,他靠在墙上渐渐变成了虚无的影像。而真实的只有一样东西,那就是从十分钟前开始就能听到了滴答声,它一直响在最后人物消失的时候——滴答的声音,是时间的声效标记,是从回忆中返回的力量。

从过去返回,是不是意味着新的开始?而如果面向未来呢?迈克尔·莱德福的《沉溺于星》将时间放到了2146年的未来,宇宙、太空,智能,“时间转移完成。”当托马斯从飞船上下来,完全进入到一个虚拟的现实里,这里活了40年的女人不是真实的人,托马斯洗澡时需要扫描检测骨骼和健康状态;走出去路上只有飞行物没有一个人……只能从地下通道走到房间的托马斯,是看到了正坐在那里苍老的马丁,一声爸爸让他回归到了真实的生活,真实的父子关系中,但是这种重逢也是短暂的,最后托马斯对父亲说:“我爱你。”马丁也说了一句:“我也爱你。”2146年的未来,时间变成了短短的十分钟,当人类变成宇宙世界的一粒灰尘,时间也完全失去了延及一生的长度,但是在这个未来世界里,只有父子之间深情的“我爱你”才是一种永恒。

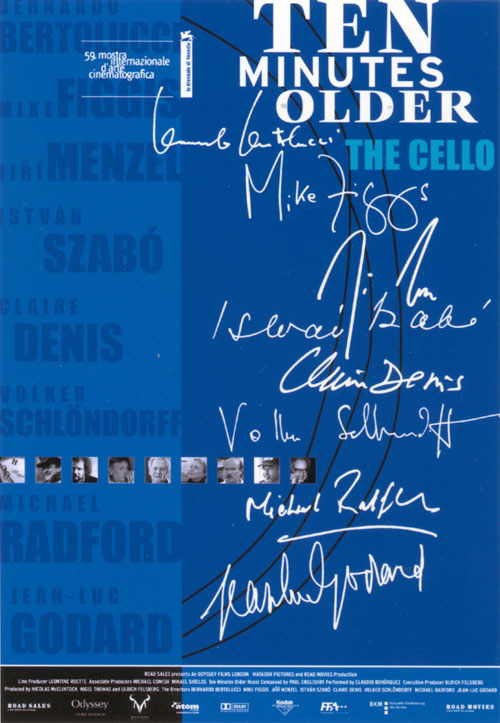

《十分钟年华老去·大提琴篇》电影海报

从回忆式的过去到被科技主导的未来,时间向着不同的向度扩展,它们被分成了相通但隔绝的是个画面,它们被压缩成为珍贵的一瞬,是时间出现了问题,还是人类本身面临着危机?克莱尔·德尼《面对南茜》似乎是对于这种尴尬的一次化解,在一列火车上老人和对面的女孩聊着去法国旅行的意义,老人象征着时间的过去,女孩是时间走向未来的符号,他们对坐着,就是时间在两种形态上的对话。老人说旅行就是在过程中找到意义,它是面对陌生寻找陌生的过程,它超越了别人的间接体验,它在不断尝试中得到新的收获。而女孩则问他,以前有没有过不如意,旅行满足了理想意义的感觉是什么?老人告诉她,现实中有许多不如意,但是不能逃避,必须想办法解决——空间的旅行对于老人来说,就是对于时间意义的人生旅程,也正是在以过去为代表的老人和作为未来符号的女孩之间的对话,连接起了人生的不同时间阶段,她既不是在回忆中被划分为四个格子的隔阂,也不是在未来变成只有“我爱你”表达的脆弱情感,一路而行,似乎都是此时此刻的在场——而在他们的对话中总是出现一个站在车厢走廊上望着窗外的黑人男人,他或者在思考过去,或者在展望未来,和老人、女孩形成了一种对位关系,而最后他走进车厢,问了正在对话中的老人和女孩一个问题:“现在快到站了吗?”

人生到站?也是此时此刻的下车,也是此时此刻的离开,也是此时此刻的继续。所以时间无论是过去、未来,还是现在,都在不停的到站中回到自己的位置,但是这种回归对于时间到底意味着什么?最后戈达尔的《在时间的……》则成为一种压轴的解读,时间是什么,它是永远走向末尾的“最后几分钟”:是一个女人拿出枪打死了男人的“青春的最后几分钟”;是在爆炸中喊着“保拉,我不知道你是不是害怕”的“勇气的最后几分钟”;是把书清理掉,把思想遗弃掉,“垃圾箱是它们最后的归宿”的“思想的最后几分钟”;是战争中大屠杀之后“不会失效”的“记忆的最后几分钟”;是唱着“告诉我你不会离开”然而镜头却是离婚场面的“爱情的最后几分钟”;是被刑讯逼供烧着手掌逼他说出秘密的“沉默的最后几分钟”;是战争的炮火中露出孩子被烧焦的脸的“恐惧的最后几分钟”;是女人读着关于死亡和天堂的诗歌,然后骑着马离开“一个人死后,她永远走了”的“故事的最后几分钟”;是耶稣受难的“永恒的最后几分钟”……

无论是青春还是勇气,无论是思想还是爱情,无论是记忆还是恐惧,无论是沉默还是故事,也无论是永恒本身,都在“最后几分钟”里变成一种终结,还有什么永恒的?但是戈达尔是在影像世界里面对“十分钟的年华”,面对最后几分钟,无论是自己的电影还是被被引用的电影,当时间变成一种最后几分钟的影像,它是不是真的会在枪声、暴力、隔阂、逝去、死亡中成为对于时间的阐释?但实际上,这或者就是一种向死而生的开始,最后的画面里木偶在跳舞,声音传来:“他说,黑夜;她说,黑夜;他们说,黑夜。”最后几分钟之后是黑夜的毁灭,但那只不过是电影式的叙事而已,其中的“最后的几分钟”里有《美国制造》的镜头,保拉打死迪威特之前,说了一句:“我竖起了耳朵睁大了眼睛伸出了双手,我逃离了时间和空间,小说结束了。”

当小说结束,当电影结束,甚至当生命在枪声中结束,只不过是一个文本的终结,“你也做好死的准备吧,因为你的小说让大家知道了真相。”而迪威特的小说根本没有终结,它只是在未竟之中让一切外在于文本的东西都归零,“左翼零年”就是为了开始一部真正的小说,完结而写作,归零而开始,时间就是在十个“最后几分钟”中走向人生零年,而从零年到元年,人生从来不是被时间的固有方向标注的存在,“那就像群山,穿越几千年,一切将起伏不定,就像水中的波纹。”毗湿奴神话里的这段话就是把时间变成了水样的存在:在大提琴的柔和音乐里,在湖水的波纹中,时间是柔软的,是浮动的,是扩展的,是无限的,老去而新生,最后而开始,一瞬而永恒。

[本文百度已收录 总字数:5200]