2023-06-19《风的故事》:自己站成了一处风景

无踪的风依然可以塑形,无形的风依然可以搏斗,无声的风依然在表达愤怒,1966年,尤里斯·伊文思已经在《海岸之风》中描述了风,让这个“不可能之物”变成了镜头中、画面里的主角,而时隔22年后,90岁高龄的伊文思和妻子玛索琳娜·罗尔丹·伊文思,以及拍摄团队再次拍摄关于风的电影,从自己完全置身风之外的记录,到自己走进镜头的叙事,从对自然之风的描述到国家、民族、文学和艺术之风的讲述,从法国普罗旺斯的西北之风到中国大地的沙漠之风,伊文思要讲述的不只是“风的故事”,而是在完成不可能事物的拍摄中阐述对命运、对生命、对自然、对艺术的观点,“风的故事”是“飞翔的荷兰人”最后关于自我的一次升华。

对于伊文思来说,1966年的《海岸之风》已经在他的心里凝结为“风的情结”,或者微风习习,或者风卷残云,或者风平浪静,或者暴风骤雨,或者疾风知劲草,或者秋风扫落叶,风几乎无处不在,风在塑形,风在说话,风在运动,风在破坏,风在怒吼,风在搏斗,一种对风的叙述也是对自然的叙述,对城市的叙述,对人类的叙述,“上帝用它表示愤怒”,一样,风也在伊文思的镜头里完成了自我的命名,“我在你身上重生,你在我心中重生……”而1988年带着团队再次讲述“风的故事”,就是一次“重生”——这种情结的深化让风不再只是海岸之风,而是世界之风,是有形之风也是无形之风,更是对自己整个人生的挑战,“这位老者,本故事的主角,生于上个世纪末,生在一片人类努力征服怒海、驾驭狂风的土地上,他持着摄影机游遍20世纪,他目击了我们时代暴风骤雨的历史。”

这是对年已九旬的伊文思的定义,他这活着的一生见证了20世纪的历史:从荷兰到法国,从美国到智利,从西班牙到中国,从苏联到印尼,而历史在他那里也变成了摄影机的历史,电影的历史,历史难道真的已经被沉淀了?真的依照历史而被书写?“这位年迈的电影人,启程前往中国,他愚蠢的计划就是拍摄无形的风……”天上的飞机穿过云层,向前方行驶,最后象征荷兰的风车变成了飞机的螺旋桨,最后降落在中国的大地上。伊文思重启电影之旅开始了对于风的探寻,而中国成为了他“愚蠢计划”的最后一站,可以说,当伊文思再次将目光聚焦中国,这也是他“中国情结”的一次深化:从1938年来到中国拍摄了表现中国人民抗战的《四万万人民》,到1958年再次来到中国拍摄完成了讲述中国大跃进的《早春》,从上世纪70年代花费5年时间拍摄了巨制《愚公移山》,再到现在启动中国之行讲述“风的故事”,上世纪30年代、50年代、70年代和80年代,构成了伊文思中国情结的时间节点,这是伊文思对中国深厚情感的象征——在他抵达中国那片沙漠时,收听到的广播节目是气象,世界到处是洪灾,是台风,是灾难,但是唯独中国“清热当空”,灾难之外的存在,是他对中国的某种祈福。

在清热当空的中国,在他生命的最后阶段,伊文思到底会以怎样的方式进行叙事?既然已经到了自己生命的最后阶段,伊文思讲述的“风的故事”必然是关于生命的,这一讲述可以归结为“认识风”,而对风的认识是伊文思基于自我的病态和衰老而展开的。穿中山装的老者正在练功,伊文思拄着拐杖走到他面前,“我正在寻找你呼吸的秘密……”伊文思说自己已经90岁了,只剩下半个肺在呼吸,年轻的时候就害怕呼气,他用恳切的目光望着老者,老者身如轻燕,“长寿在于蓄气于丹田,游行于周身,你的奥妙就在于秋风……”老人谈起的“秋风”似乎也和病症有关,当伊文思独坐于沙漠,等待风来时,吸了一口喷雾,然后发出了咳嗽,片场的医生过来看了看,然后说:“秋天,风要来了。”练功老者说到的秋风,医生说及的秋风,是中国医学的一部分,它和身体有关,和自然有关,或者也和老年的伊文思的呼吸有关。

| 导演: 尤里斯·伊文思 |

这是对风的认识,也是对身体、健康和生命的认识,而当伊文思的镜头里出现沙漠、地貌、石林、瀑布,大自然的一切就像人体一样,历经风雨,有年轻的时候也有老去的时刻,这是一种规律。但显然,伊文思对于风的认识还要更进一步,老者练功时在树上的孙悟空形象便是伊文思对自我的一种虚构,他是灵通之物,也必将揭开关于风更深层次的认识,当老者脚踩孙悟空丢下的香蕉皮而摔倒,老者对秋风的阐述,对身体健益的追求也进入到了另一层次。由此,伊文思对风的认识进入到风的捕捉中,而这种捕捉是从对死亡的认识开始的:从日落想到了中国神话后羿射日,从后羿射日想到了人类的解救,乐山大佛、千手千眼都和宗教有关,在大佛面前伊文思也逐渐进入到世界的终极意义上:他在沙漠中独自坐在凳子上等风来,晚上的沙漠却没有一丝风,只有天上的郎朗星辰,后来在小女孩的注视下,伊文思从坐着的凳子上跌落下来,他被送进了医院,在病床上,孙悟空在一次出现,他在伊文思的身上盖上了一块黑白的龙图案,于是龙带着伊文思进入了梦境。

医院是现实的医院,是病倒后的医院,而从医院昏迷状态进入梦境,则是一次对死亡的探寻之旅:在举头望明月中,他以梅里爱《月球旅行记》的方式来到了月亮之上,他看到了中国神话中后裔的妻子嫦娥,嫦娥说起自己当初因为忍受不了人间的寂寞所以来到了月亮,但是,“月球上没有风,没有一丝的风。”也就是说,月亮上的生活依然是寂寞的,嫦娥舒广袖,接着是正在饮酒的男人,男人念起李白的《将进酒》,然后在捞水中的月亮时跌落入水,下一个镜头便是河边的人们向水里撒米……这一段伊文思将西方的电影和中国的神话、传说以及文学典故、诗人结合起来,虽然有一种拼贴的感觉,但是只有对中国文化有着特殊情感,才能将这些极具中国特色的元素组合在一起。伊文思在这里也绝非是对具象的简单连接:从后羿到嫦娥,从嫦娥的离开到后悔,在《愚公移山》里就有了引用,还有屈原投河之后人们撒米纪念,也有过提及,但是在这里却有了另外的意义:嫦娥感慨月亮上没有风,独自起舞,是一种死寂的感觉,那喝酒的男人可以想到月亮上的捧出桂花酒的吴刚,但是《将进酒》的诗句又使之变成了李白,以及醉酒后牢月溺死,也和李白有关,但是沉水之后又变成了屈原——从嫦娥到吴刚到李白到屈原,竟有一种对中国故事无缝连接的感觉,所以这些人物在伊文思的叙事中具有了更大的意义,那就是对人生、对死亡的阐述,而已经90岁只有半个肺呼吸的伊文思所思考的正是死亡。

这一段对死亡的思考显然已经从个体变成了整体,之后和嫦娥一样用手作望远镜再一次看向地球,伊文思看到的是灯光璀璨的城市,随着孙悟空的引介,一扇门打开,系着红领巾的少年儿童下了车走了进来,然后唱起了“我们是共产主义接班人”;京剧《霸王别姬》正在演出中,霸王河虞姬正在生离死别;村长正站在广播前说起如何进行科学种田;摄影师正在为新人拍摄照片……这是中国城乡的现状,当伊文思的面部已经变成了孙悟空的造型,他推开门走向了大街,和行人一起走在中国的城市中。无疑,人群、广播、乡村大会、共产主义接班人,这些中国元素让人想起《愚公移山》,但是这早已经不是那个年代,当伊文思从那扇门里走出,他想要看看更真实的中国,他走进城市,他走向窑洞,他走进人群,这是对中国现实的触摸,在某种程度上,当孙悟空恶作剧地将村长广播的线切断,伊文思对中国似乎也进入到了一种反思的状态中。

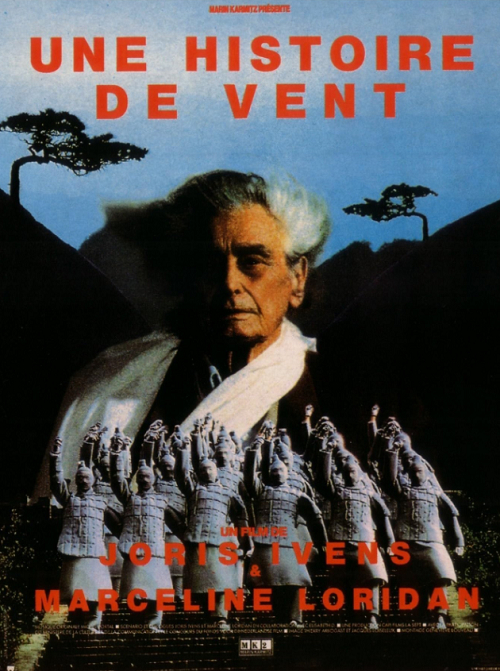

《风的故事》电影海报

伊文思对生命的疑问,是认识风的过程,这是以身体为切入点的,而捕捉风则是从死亡的叙事开始的,它切入的是中国神话和传说故事,当伊文思走向更广阔的中国大地,实际上开始了“风的故事”的第三阶段,那就是驾驭风,而它则是以艺术为切入点。走进窑洞,用钥匙打开那个箱子,里面吹出的是一股强劲的风,原来是面具的作用,伊文思找到了面具的制作者,那人告诉他中国又“南龙北凤”的说法,风便是从面具里吹出来的;伊文思坐在轿子上登上了黄山,他看见了层峦起伏的美丽风光,然后拿起工具搜集山上的风,风又变成了不同语言的诉说;在兵马俑游览时,工作人员只答应给他10分钟拍摄时间,伊文思知道无法再这么短时间内完成拍摄,他索性用兵马俑模型建立了拍摄基地,那些兵马俑活动起来,迈着整齐划一的步伐向前行进,兵马俑的喊声变成了狂风;而在沙漠等风来的时候,一位黑衣的妇人告诉他,我可以招来风,只需要两部电风扇,然后在沙漠上画出图形,于是风来了,它裹夹着沙子,它发出呼啸的声音,它让伊文思现出微笑,“我把哮喘还给你……”对风的喝令终于让伊文思驾驭了风。

从认识风到捕捉风再到驾驭风,从生命之“秋风”到神话传说的“中国风”再到艺术之风,“风的故事”对于伊文思来说,到底要表达什么?从19世纪末出生到已经90岁的20世纪末,伊文思将人生看做是历史的一部分,更是将自己变成见证历史的在场者,而历史有如不同的风,来则来去则去,民族之风,革命之风,政治之风,都从不同的方向吹来,但是人之存在,并不是被风驾驭,而是要驾驭风,或者在自己阐述观点和立场的时候,伊文思也有过徘徊,有过后悔,甚至有过谎言,但是人的意义一定是不被风吹倒,而艺术便是驾驭风最好的表现:即使是那妇人的“巫术”,伊文思也把它看成是艺术的表现,“在20世纪末,我相信了巫术。”所以最最后伊文思要将自己的疾病、害怕、不安都还给风,而留下来的一定是纯粹,“我们疯狂的拍风,拍摄不可能之事才是生命中最美好的,我们已经用摄影机驾驭了它,让它来吧!”风在呼啸,风在奔跑,“我要让一切都动起来,我要扼杀并毁灭这片沙漠——风猛烈地吹吧!”

回归艺术,回归纯粹,回归生命,“飞翔的荷兰人”和风一起飞翔,“飞翔的荷兰人”与为艺术而战斗,伊文思自己成为了永恒的风景,而当最后镜头里的凳子上再没有伊文思,他已经变成了艺术的一部分,椅子还在沙漠里,这是伊文思奔波一生留给艺术最后的位置,它永远在那里,对抗着风,驾驭着风。

[本文百度已收录 总字数:4065]