2024-04-19《珊岛乐园》:“战争”制造了乌托邦

约翰·福特和约翰·韦恩合作的最后一部作品,也是约翰·福特导演生涯进入倒数序列的电影,看的是109分钟的“断裂版”,因为情节并不连贯,观影体验大打折扣,但是这些缺失并没有影响电影的整体表达,当缺失不再是最主要的问题,这部约翰·福特的后期电影也在一种乌托邦的构建中成为残缺的所在。

“珊岛乐园”指的是法属波利尼西亚的哈利卡洛哈岛,当电影字幕出现的时候,背景是苇席,是鼓影,响起的是美妙的音乐,之后则是棕榈,是蓝天,这一切体现的正是哈利卡洛哈岛的独特风情,这也是约翰·福特乌托邦的一种表现,而随着电影的展开,这个热带小岛上的各种仪式更丰富了与世隔绝般的风情存在:岛上有客人到来,当地人吹起海螺号,男人们划着小船去载客人,女人们则穿起漂亮的花裙子,在岸边载歌载舞,等客人上岸便给他们戴上花环;除此之外,走上山坡对着群山唱歌,歌声飘荡在群山和山谷之间,那是对峡谷女神的祝福;还有未来公主的巡礼,还有出海的仪式……当然,这个岛并不是封闭的,当不同民族、不同国家的人在这里生活,多元文化融合在一起,牧师在教堂里举行的弥撒,圣诞节总督读着《圣经》,女人们则唱起了歌……

可以说,哈利卡洛哈岛就是约翰·福特构建的乌托邦,这里有日本人,有中国人,有当地土著,有途经这里的英国水兵,更有二战结束后留在这里的美国海军士兵,他们是医生威廉·戴德姆、冈斯·迈克尔·多诺万和波茨·吉尔胡利,而总督马尔什自然代表法国政府,于是各国人民抛却观念和偏见,消除文化和习俗的不同,和平共处,相安无事,成为一种天堂般的存在。约翰·福特甚至将这种天堂般的存在放置在二战结束这个背景中,一场战争刚刚结束,人间天堂就被建造起来,这是一种反战,更是战后未来生活的诗意畅想——甚至美国和日本在太平洋上战争中是敌人,但是在哈利卡洛哈岛,两名日本女人成为了医生家的仆人,没有了国家仇恨,没有了民族矛盾,世界就是一个其乐融融的大家庭。

但是,为了使这个几乎与世隔绝的小岛真正成为人间天堂,约翰·福特反而通过矛盾的设置强化了化解矛盾的意义所在。威廉和迈克尔、吉尔胡利是二战时是美军士兵,就在这个岛上,爆发了战争,三个人流落到岛上得到了当地人的救助,于是他们留了下来,和迈克尔、吉尔胡利不同的是,医生在美国波士顿已经有了妻子,妻子还为他生了女儿阿米莉亚,但是威廉却再也没有回去,而是娶了当地的公主马努拉尼为妻,并且生下了女儿蕾拉尼、萨拉和儿子卢克,即使公主后来去世,他也没有再回到美国,在他看来,这里就是自己的家,他也将在这里和孩子们度过余生。一个美国士兵,因为战争而留在了这里,这是一种机缘巧合,但是威廉和迈克尔、吉尔胡利一样,当和平到来,他们在这里扎根,他们也成为了这里的居民。

| 导演: 约翰·福特 |

在以往约翰·福特的电影中,原住民一直是美国的对立面,包括西部世界中的印第安人,所以他们之间只有冲突,只有战争,只有征服和不被征服的反抗,当然,约翰·福特也探讨过被印第安人抓去的白人异化问题,《搜索者》《马上双雄》都有多体现,即使存在着异化可能,白人和原住民之间依然有着无法弥合的矛盾。但是在这里,结局完全不同了,不仅美国人和日本人和平共处,而且他们再也不想要离开这里,不想恢复美国人的身份,他们自愿成为了“原住民”,这是一种自觉的融入,这是一种主动的接纳。当然,在融入和接纳发生的时候,欧洲的文化也渗透进来,西方的宗教仪式和当地的风俗结合在一起,体现出这个乌托邦的巨大容纳能力。

为什么他们不愿再回去?这里又是约翰·福特的一个预设。故事只有一个场景发生在美国波士顿,戴德姆航运公司成立于1763年,目前这家航运公司遇到了继承问题,医生威廉曾经是这家公司的最大股东,个人财产打倒一千多万美元,按照规定,威廉的女儿阿米莉亚将继承这笔财产,但是这里牵涉到另一个条款,它规定如果有人证明继承者不是一个有道德的人,他的继承权就会被剥夺。威廉参战之后没有回来,这是一种抛妻弃子的行为,当然属于道德污点,所以威廉的那份遗产面临着被剥夺。也正是在这个背景下,阿米莉亚从波士顿来到了哈利卡洛哈岛寻找父亲,当然为了证明父亲并无道德问题,也就意味着她会继承这笔财产。威廉离开妻子和女儿,留在哈利卡洛哈岛上之后又去了当地公主马努拉尼,这看起来就是一个道德问题,威廉不再回美国很大一个原因也似乎怕受到谴责。但是当阿米莉亚来到岛上之后,她开始认识这个素未谋面的父亲,父亲从海上回来,带着病人,没有丝毫修整便将病人送进了医院,而这家医院正是威廉出资建设的,在圣诞节的时候,铃声响起,父亲也毫不迟疑去医院救助病人。

阿米莉亚认识到的父亲是一个救死扶伤的父亲,也正是在这个意义上,威廉身上体现了一种矛盾,而他之所以不再回去,是因为当初在战争期间他被岛上的人救起,为了感谢救命之恩他留在岛上行医,为更多的当地人免除疾病的困扰——医生的这一形象也就归位到约翰·福特电影中医生的象征意义,他所代表的正是良知,和波士顿的千万资产相比,道德和良心才是无价的。另外一方面,阿米莉亚问起威廉不回去的原因,威廉提到在自己最无助的时候,没有收到过家人的一封信,妻子甚至已经遗忘了他,波士顿对他来说是一个没有亲情和爱的地方,而哈利卡洛哈岛除了当地善良的居民,他也在这里找到了属于自己的爱情,他和公主马努拉尼结婚,生下了三个孩子,波士顿失去的一切在这里都得到了补偿,他为什么还有回去?至于财产,他也从来没有想法,他早就将股份给了阿米莉亚。

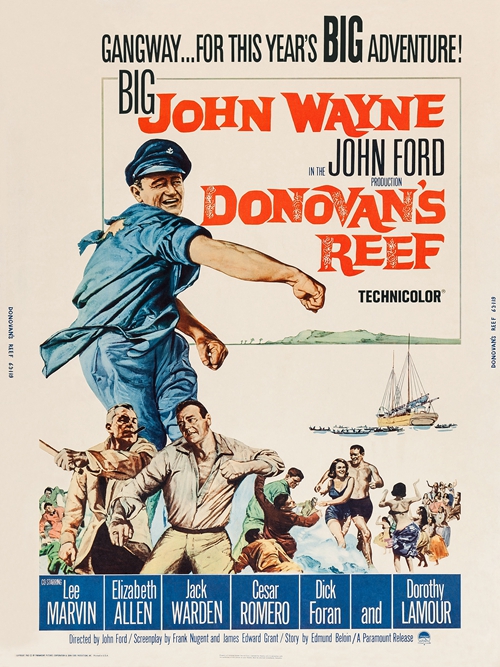

《珊岛乐园》电影海报

从波士顿到哈利卡洛哈岛,从美国到土著小岛,这是威廉的人生转变,也是约翰·福特构建乌托邦的内在逻辑。在这样的逻辑中,外来者和原住民之间的隔阂被消除了,当阿米莉亚来到小岛,她也是带着波士顿上流社会的某种高傲,在这里和她对应的则是同父异母的妹妹蕾拉尼,当大家得知阿米莉亚来岛上寻找父亲,为了不让阿米莉亚知道威廉在这里结婚生子,所以迈克尔等人将威廉的三个孩子搬到了自己家里,并在阿米莉亚面前声称是自己的孩子。敏感的蕾拉尼感觉到不快,因为在她看来,这恰好说明了她的身份,和阿米莉亚比起来,她只是一个土著而非白人,这种思想的波动也是隔阂的表现,迈克尔便对她进行安慰,搂着她让她感觉到温暖,这才让蕾拉尼慢慢释怀。而最后当阿米莉亚要离开哈利卡洛哈岛的时候,她和蕾拉尼热情相抱,一个来自波士顿,一个是土著女人,当同父异母的她们仅仅拥抱,这就是约翰·福特想要的天下大同。

这里的对比是明显的,而即使在哈利卡洛哈岛,约翰·福特也以总督的贪婪为反面典型,衬托出其他人的纯洁和真诚。但是,哈利卡洛哈岛的理想世界真的只是一个乌托邦,且不说战争刚结束,美国人和日本人、日本人和中国人和平共处的可能性有多大,哈利卡洛哈岛看起来没有阶级之分,没有民族的差异,没有文化的隔阂,但是这依然是一个等级社会,中国人尤是总督的秘书,两个日本女人是威廉的仆人,这和外面的世界又有什么差异?这难道不是重构了另一种不平等?而回到威廉当初的决定,既然在战争中没有收到妻子的信件,为什么就认为是家人抛弃了他而不是因为战争而失联?或者说他为什么不在战争结束后回去发现真相?毕竟在波士顿还有一个同样需要他的女儿。

但是这些都被约翰·福特省略了,对于约翰·福特来说,构建这样的乌托邦并不需要太多理性的分析,甚至整部电影就是去理性化的闹剧:迈克尔和吉尔胡利是22年的战友,而且他们同一天生日,但是这22年他们在生日这一天都要用拳头向对方说话,一言不合就打斗,这就是约翰·福特的狂欢:除了迈克尔和吉尔胡利动拳,还有英国水兵和三个曾经的美国海军打架,还有迈克尔动不动就用拳头教训阿米莉亚和拉弗勒,而阿米莉亚最后竟然爱上了单身的迈克尔。另外,约翰·福特还制造了很低级的笑料,比如迈克尔的那辆老爷车,发动的时候劈啪作响还冒出浓烟,牧师的教堂屋顶漏了,在电闪雷鸣中完成了圣诞节的弥撒,在一场混战中,酒吧里已经坏掉的点唱机突然就好了,牧师想听音乐塞进一个硬币,点唱机竟然吐出了无数的硬币,“这是奇迹啊!”他终于可以有钱翻修漏雨的屋顶了……

既然是一个其乐融融的大同世界,既然是一个没有偏见的天堂乐园,既然是一个爱情野蛮生长的自由世界,为什么阿米莉亚最后还是选择告别回到波士顿?也许这就是约翰·福特潜意识里无法割舍的美国情结,正是这种必然的返回,哈利卡洛哈岛证明就是一个虚幻的乌托邦。

[本文百度已收录 总字数:3539]