2024-07-15《黄昏之恋》:我虚构了“爱情档案”

一个是天真年轻的音乐学院女学生,一个是情场的花花公子,当两个人相遇会擦出爱情的火花吗?当这是一种难舍的爱情它会走向永恒吗?对于这两个问题,比利·怀尔德用最后的结局肯定性的做了回答,而且他把这样的爱情变成了完美,本来担心女儿太单纯而在这场恋爱中受骗的老父亲,在目睹了女儿在火车站最深情的告别,和老男人将她揽上火车后,也露出了满意的微笑,最后的旁白无疑代表着比利·怀尔德的情感走向:“他们已结婚并定居在纽约……”

《黄昏之恋》并非是老年男女的黄昏恋,而是“Love in the Afternoon”,是一种“午后之爱”——年轻的亚莉总是带着她的那把大提琴,在下午4点走进丽池饭店的14号房间,和老男人法纳肯“秘密约会”,下午四点的约会时间成为了“黄昏之恋”,但是这样的黄昏之恋发生、继续,在怀尔德的镜头下为什么会走向完满的结局?其实真正的原因在电影开始前的旁白就已经揭示了:“这里是法国花都巴黎,和其它国际大都市一样,但是它唯一与众不同之处在于:擅长热恋,无论何地,无论何时……”热恋可能发生在白天,也可能发生在夜晚,可能在运动中,可能在静态里,恋爱中的人或者是屠夫,或者是厨师,或者是游客,或者是将军,甚至是存在主义者,恋爱的方式或者是青梅竹马,或者是黄昏恋,或者是夫妻之爱,也或者是不法之爱——爱情在随地随时发生,爱情在每个人身上发生,甚至狮子狗也在巴黎的大街上寻觅自己的爱情。旁白对巴黎唯一不同之处的描写,很明确传递了一个观念,恋爱部分人群不分场合,就是因为爱情具有普适性,就是因为恋爱具有多元性:当一个纯情的少女爱上一个情场老手,也有它合理的方面,也会走向幸福。

对爱情多元性的描述,无非揭示了怀尔德在电影中强调的爱情观念:它并不会因为违背道德而被禁止,在这样一种预设中,亚莉只是一个女人,法纳肯只是一个男人,当他们开始他们的“午后之爱”,去道德化的存在无论如何也不会变成背叛,变成欺骗——即使一开始身为私家侦探的父亲克劳夏弗秘密调查进入丽池饭店14号房间的少妇,即使他用望远镜拍摄下被面纱蒙住的X夫人,即使他回来告诫女儿亚莉不要发生这样的“不入流”爱情,也仅仅是一个插曲,当委托克劳夏弗调查的男人知道妻子出轨,并拿着枪守候在14号房间门口,身上还带着杀死妻子情人的枪,这一切也没有真正发生,亚莉在暗处听到男人的打算后,在拨打丽池饭店电话无人接通、报警又被拒绝之后,她甚至为了避免枪杀发生只身从16号房间的贵妇那里翻过阳台,让X夫人又从阳台逃离,使得男人开门发现是一场误会,他对克劳夏弗所说的“别妄断结论”就是怀尔德拒绝对这样的背叛进行道德批判。

| 导演: 比利·怀尔德 |

那么亚莉和法纳肯之间的“午后之爱”发生的合理性在哪?爱情走向圆满的可能性又在哪?首先从亚莉出发,怀尔德依旧像《龙凤配》一样,将奥黛丽·赫本饰演的亚莉设置为一个可以不顾一切投入其中的恋爱脑。法纳肯是情场老手,是花花公子,但是在她眼里,这是一个最帅的男人,像青年林肯一样被他迷住,而且一开始是从父亲档案中的照片认识的,之所以会“一见钟情”,就在于亚莉不喜欢年龄相仿的男人,老男人对他有不可抗拒的诱惑力,这无疑也是一种去道德化的想象。从档案、报纸新闻和照片中,亚莉从来不认为他是一个道德败坏的人,她去除了他身上的一切社会属性和道德属性,将他看做是自己的男神。而当她冒险偷梁换柱,走进法纳肯德房间,也完全被他迷住了,而法纳肯在这场“午后之爱”中也毫无顾忌,回报她的吻,那一束胸前的白花甚至成为了亚莉的信物,即使在冰箱里枯萎了,亚莉仍然沉溺在自我的想象构筑的爱情里。

亚莉是恋爱脑无疑,在她眼里,爱就是一切,不顾一切的爱才是全部。在法纳肯离开巴黎之后,亚莉更进一步构筑了这种想象中的爱情,而当法纳肯再次来到巴黎,在舞会上他甚至认不出眼前的这个瘦女孩就是一年前闯入房间的女孩,这说明,和亚莉的痴情相比,法纳肯没有改变他花花公子的本色,轻易爱上一个也会轻易抛弃一个。在两个人的“午后之爱”中,亚莉当然是主动出击的一个,他会为她向别人撒谎,她永不迟到于午后的约会,她会扔掉法纳肯不喜欢的脚链,她会义无反顾投身于在父亲看来会伤害她的爱情之中。但是这场并不平等的恋爱中,怀尔德采取了一种转变的策略,让法纳肯最后爱上了亚莉,那就是虚构的力量。起初亚莉对法纳肯的爱就是从虚构出发的,父亲的调查档案,报章的照片和风流韵事,构成了亚莉虚构的文本,之所以是虚构,是因为她撇出了其中的道德评价,是因为她看到了爱情的诱惑。而要让法纳肯也爱上自己,亚莉同样使用了虚构的方式:在和法纳肯认识之后,她没有告诉他自己的名字,法纳肯从她包上的A字猜测她的名字,但都被亚莉否定了,这是一种无名的存在;亚莉主动投怀送抱,又在时间到了之后离开,还说自己和一个男人住在一起,这让法纳肯觉得她是一个神秘的人,这是亚莉对自我生活的虚化;在一起时法纳肯问她和多少男人有过交往,亚莉起初没有回答,后来便用法纳肯的录音设备说出了自己有关的男人,他们是英国的爵士、瑞典的银行家、希腊的运动员、美国的富商、法国赴非的使节……19个男人成为亚莉虚构的故事,而这些所谓的男人都是她从父亲调查的档案中看到的。

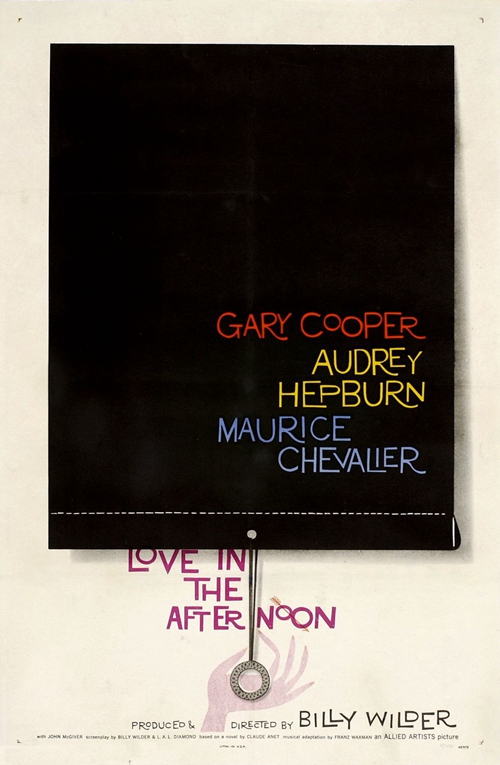

《黄昏之恋》电影海报

亚莉是神秘的存在,亚莉有过许多的男人,这就是她虚构的自己,在匿名甚至无名的状态下,法纳肯第一次感觉到自己处在一种被动的位置上,和他那些露水情缘的女人相比,亚莉是执著的,却也是无法猜透的,在这样的虚构面前,法纳肯感觉到自己的优越感不存在了,在反复听取那段录音后,他变得不安,变得焦虑,变得难受,喝醉了酒,去了土耳其浴室,在碰到最初拿着枪的男人之后,他想到让克劳夏弗调查这个神秘的女人,“她是个奇怪的姑娘,人很瘦,神秘,像个学生,有19个男人……”这是一种关系的颠倒,亚莉掌握了主动权,正如她的父亲所说:“她大概想与你匹敌……”最后克劳夏弗告诉了法纳肯真相:“她是我女儿,放过她吧,她太单纯了……”法纳肯也从道德的层面选择了离开,但是在火车站,当亚莉继续虚构她的故事,却在虚构中又流露出真情,法纳肯终于被她打动,一把揽住她的腰,将她带上了火车,而这也是他真正走向爱情的开始。

亚莉自始至终没有改变过自己的爱,亚莉也从来没有认为自己会受到伤害,这样一种预设变成了对爱情本质的注解,显然怀尔德以一种理想主义的方式阐述这种“午后之爱”,但是它真的可以走向完满?恋爱脑和花花公子,少女和老男人,爱的无法自拔和仅仅为了破解她的神秘性,本来这场午后之爱就是在完全相异的层面展开的,从法纳肯身上的确看不到爱情的影子,也体会不出爱情态度的转变,他只是不甘心处在匹敌的位置上,甚至不愿成为那个被动的人,火车上的感动只是一刹那的事,当怀尔德将其演变为一种完美的爱,甚至走向了婚姻,也许他也让自己处在虚构之中而无法自拔。

[本文百度已收录 总字数:2954]