2024-08-25《论艺术里的精神》:顶端站立着一个人

人人都不愿像棵枯萎的树站在一旁,基督曾在枯萎的树下看到了那把磨利的剑。

——《论形式问题》

最后一章的最后一句话,完全是瓦西里·康定斯基的一句艺术宣言:当那棵曾经茂盛的树变得枯萎,再没有树荫,再没有背靠而被庇护的可能,甚至枯萎的树回到下来压死站在旁边的人,所以人只有一个唯一的决定:像基督那样拿出那把磨利的剑,毫不犹豫地向枯萎的树砍去,这是一种对旧时代的拒绝,更是对新时代的迎立——站在19世纪末20世纪初的康定斯基,就是那个在艺术史上挥剑的基督,他看到的正是世纪之交的艺术正朝着枯萎和新生两个完全不同的方向:一个方向是19世纪纯物质生活的破坏,构成它的各个部分在支柱倒塌之后纷纷颓败和瓦解;另一个方向则是20世纪心理精神生活的建立,“这种生活我们正在经历,它现在以强有力的、富有表现的和明确的形式显现和体现出来。”

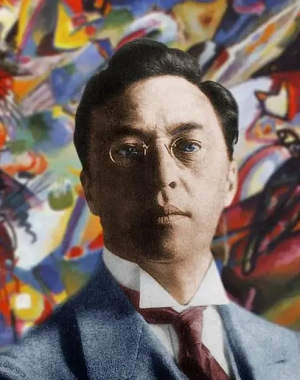

成为砍断枯萎的树的基督,不仅要有那种勇气,更重要的是提前磨好了那把锋利的剑,康定斯基认为,“把死亡视为生命比把生命视为死亡要好,哪怕有那么一刻这样认识也不错。”利剑在他看来就是艺术家的自由,自由就是寻求一切东西来充实自己,自由就是让每一种存在的生活感染他,自由更是意味着做好了接受即将到来的新东西。对于康定斯基来说,因为时代造就了这个自由,而他也做好了自由的准备,所以当利剑砍向枯萎的树,他一定听到了轰然倒地的声音:1895年的康定斯基在莫斯科展览会上看到了法国印象派的作品,莫奈的《草垛》一下子打开了他的心灵之门,“我有这样一种印象,这幅画实在太令人赞叹了,它使我不大愿意看后面的作品。”第二年,他来到了德国,开始了作为艺术家的正式训练,德国“青年风格”的艺术作品摆脱了机械工业环境对康定斯基产生了极大的影响;从1903年到1908年间,康定斯基走遍了德国大部分地区和意大利、荷兰、突尼斯,最重要的是他来到了法国,之后他就住在巴黎,参加了多次野兽派画家的画展;1909年,康定斯基与“新艺协”决裂,他于弗朗兹·马克建立了以自己一幅油画的名字命名的“青骑士”小组,使之成为20世纪最富创新精神的团体之一:两年后,康定斯基表述自己思想的著作《论艺术里的精神》出版。

从1895年第一次接触印象派绘画,到1911年出版《论艺术里的精神》一书,康定斯基走过了19世纪末大树枯萎的时代,走进了20世纪在心理精神生活建立而唤醒的自由时代,这是属于康定斯基个体的除旧迎新,但是对于整个艺术来说,这也是一次划时代的改变——康定斯基无疑就是那个站在时代前列的人,站在前列的意义就在于可以手拿利剑披荆斩棘,更可以把死亡视为另一种生命的开始,“努力复兴过去时代的艺术原则,只能产生一种死亡的艺术。”为什么那棵树已经枯萎?就因为它已经无法产生新的枝条,就在于它在自己的重复中死亡,这种重复即使是复兴,也仅仅是限于外部的更新,所以在《论艺术里的精神》中,康定斯基判定绘画被外部世界所限定就是一种囚禁,所以他提出了一个问题:一生究竟向何处发展?什么才是有能力的艺术家的启示?对于这个问题,康定斯基引用了德国作曲家舒曼的话:“将光明投向人的内心黑暗中去——这就是艺术家的使命。”这句话对于康定斯基的重要性就在于:艺术不再是外部形式的复兴,而是进入到内心世界里,因为艺术作为精神生活的一部分,就是需要“紧紧把握同样的内在思想和意图”。

对于艺术的发展,康定斯基认为这就是一个“永远向前向上”的运动,艺术家背负着十字架,艺术家遭受嘲笑,但是他还是要拖着沉重的战车向前向上,这是艺术的使命所在。在这里康定斯基创造性地提出了“三角形运动”:精神生活就是一个巨大的锐角三角形,它被水平地分割成大小不同的部分;三角形的每一层都有艺术家,底下的那部分面积最大,那里的艺术家也最多,只有将视线越出自己这一层界限的艺术家才是先知,这个先知的作用就是帮助“顽固的整体”进步,就是提供给下层更多的精神食量;当他不断往上,最后站在三角形的顶端,“高部分的顶端经常站立着一个人,而且只有一个人。”这种前进就是“三角形的运动”向前向上的运动,顶端虽然是最窄小的部分,但是这个部分越透气、越深沉、越宽广;但是在艺术家走向顶端的同时,也有灵魂不断从高处向低处跌落,这就可能使得整个三角形往下滑落和倒退,于是精神世界就开始衰微。

| 编号:Y38·2240605·2129 |

两种力量可能会出现角力,但是在康定斯基看来,艺术的三角形运动必然也必须以向前向上的方式运动,因为这是对骚乱、无秩序和对名声野蛮追逐的抗拒,因为这代表着人类精神世界的内在需求,“只有艺术才能预言的内在真实,唯独艺术能够通过只有它才具有的表现手段表现出来。”三角形运动代表着艺术的方向,康定斯基所强调的“内在需求”正是他艺术理论和实践对于前代变革的关键,“在一个地方,有着破碎的残垣断壁,在另一个地方,是曾伸向天顶的巨塔的废墟,它们都是建立在大概会不朽的精神基石上的。”从外部到内部,从物质到精神,从外在形式到内在需求,尼采、梅特林克、爱伦·坡、瓦格纳都提出了自己的理论观点和实践做法,这些也都成为了康定斯基建立自己“艺术里的精神”重要内容,而在绘画艺术中,康定斯基认为印象主义就是这种对内在需求的表达,由此,康定斯基阐述了他的艺术主张,“凡让自己沉浸在艺术的精神可能性之中的人,就是有价值的人,他能协助建立在某一天将升到天堂的精神金字塔。”

在具体阐述绘画如何表现内在需求上,康定斯基从色彩和形式两方面进行了阐述。首先他吸收了20世纪初的心理学,认为色彩具有心理作用,它对感觉力发展微弱的心灵所产生的只是一种短暂和肤浅的印象,但是对于敏感的人来说,具有更大的感人肺腑的作用,这就是它的心理作用。康定斯基从视觉、味觉、听觉等分析和色彩的关系,他认为色彩与感官保持着协调作用,而这种协调作用产生的就是对人内心的感染和重塑,他用一个比喻说,色彩就像是琴键,心灵则是绷着很多琴弦的钢琴,“艺术家是弹琴的手,只要接触一个个琴键,就会引起心灵的颤动。”所以他提出了内心需要的指导的三个原则,其中第一个原则就是“色彩的和谐必须依赖于人的心灵相应的振动”——这种振动类似于修辞中的“通感”,康定斯基就是在通感具有的心理作用中唤醒了内在需求。

但是绘画是一种在平面上创作和观赏的艺术,它一定具有形式,形式是对对象的表现,它是独立存在的,而色彩是不能独立存在的,当色彩通过形式进行表现,它如何满足内在需求?康定斯基认为,抽象的形式或几何形的形式更具有内在联想的力量,甚至抽象形式本身就具有精神价值,在与其他形式联系的时候,它的价值会被改变但是性质不会变化,所以他认为形式就是在一个客观的壳体里放入了主观的内容,这是康定斯基对抽象艺术的阐释,其中就表达了抽象具有的联想力量对于内在需求来说的重要意义;色彩和形式会相互影响,黄色的三角形、蓝色的圆形、绿色的方形和绿色的三角形、黄色的圆形、蓝色的方形,形式上不同,色彩上不同,精神价值当然也不同;康定斯基分析了不同形状、不同色彩以及结合成整体的不同精神价值,但是这些价值的一个共同点就是和谐——康定斯基强调形式是内在意义的外在表现,它是琴键,但是目的是影响人的心灵,这里就有了内在需要的第二个指导原则:“形式和谐必须依赖于人的心灵相应的颤动。”

|

| 瓦西里·康定斯基:把死亡视为生命 |

色彩的和谐依赖心灵相应的振动,形式的和谐依赖心灵相应的颤动,这两条内在需要的指导原则就是将色彩和形式都与心灵产生了联系,这种联系就是振动或颤动,而联系的唯一标准是和谐。不管是形式还是色彩,它们都是为了表现一个对象,认为抽象可以激发联想力量的康定斯基自然认为,形式保持抽象描绘的是一个“非物质的精神实体”,所以非物质实体具有生命和价值,艺术家表现主题,从物质对象到非物质对象,就是通过理想化和“选择”的办法实现的:理想化就是为了和谐而高度美化,它激起的是艺术的感觉;“选择”就是去掉非本质的东西从而展现内在的意蕴,所以艺术家不是为了复制物体,而是从实在转向纯艺术,这就涉及到“构图”问题。康定斯基分析纯艺术构图的两个因素:整体和不同形式的创造,无论何种构图,最重要的依然是展现和谐,所以他在这里提出了内在需要的第三个指导原则:“对象的选择只能由人的心灵的相应颤动来决定。”

三个指导原则,它具有的同一性就是和谐,就是与心灵的和谐,这正是艺术趋向于“内在需求”的真正目的。在这里,康定斯基认为,内在需求具有三个因素,一个是个性因素,一个是风格因素,而第三个则是更为重要的“纯艺术性因素”,个性和风格都会随时代、随艺术家而变化,但是纯艺术性因素则是永恒不变的,表现这一因素的艺术家才是真正伟大的艺术家,这种伟大就在于体现了艺术发展的作用,“从时代和主观的角度永无止境地表现永恒的客观世界。”但是这个客观世界并不是外在的客观世界,而是将主观融入其中、主观化的客观世界,也就是具有内在精神的额客观世界,所以康定斯基认为,精神和身体一样也可以通过锻炼得到发展,由此他具体阐述了色彩具有的“内在需求”作用:从暖和明或暖和暗,冷和明或冷和暗的四个层次出发,从黄色、蓝色、绿色、白色、黑色以及黑白混合等不同色彩具有的精神价值,其中唯一的标准就是和内在需求有关的和谐,而和谐也并不是没有冲突的和谐,当色彩发生冲突,在康定斯基看来,断裂、对比和矛盾也是一种和谐,关键是和心灵产生振动。

从色彩具有的精神价值进行分析,到色彩表达和谐,这还是一种无意识的心理作用,康定斯基又从无意识上升到创作意识,从而建立了理论:他把红色与天空、花朵、衣服、脸蛋、马、树结合起来进行分析,认为艺术品只要不受命于任何外在的主题,不向任何物质的目的发展,和谐肯定是纯粹的,所以从无意识到意识,这种内在需求就落在了艺术家身上:艺术的目的是改进和净化人的心灵,形成提高精神三角形的力量,那么艺术家就必须让自己成为那个站在最顶端的人,他必须不受解剖学和其他学科的限制,他的任务是让形式服务于内在意蕴,他在艺术中必须是自由的,“凡是内在需要产生的,发源于心灵的就是美的。”艺术家的自由是康定斯基对有意识艺术创作的阐释,他把艺术家对外部世界的直接印象的表现方式称为“印象”,把艺术家对非物质自然的无意识表现称为“即兴”,而把缓慢形成最终达到清晰内在感情的表现,称为构图——从简单的旋律构图到复杂的交响构图,康定斯基借用音乐,就是把构图看成是一种有理性、有意识的表现,而他认为艺术的时代必将进入到构图时代,“在我们的前面,已经有了有意识进行创造的时代,绘画里的这个新精神正与思想精神手牵着手,走向拥有许多精神领导者的新时代。”

和色彩一样,形式的内在需求就是和心灵产生振动,这是形式拒绝外部世界的一种和谐追求,但是对于艺术创作来说,绘画也必须通过形式来表现,这就是康定斯基的“论形式问题”的部分:艺术如何成为一种表现内在需求的形式存在?从外部到内部,这一次就是将内在精神转变为物质形式,康定斯基认为这就是“积极的创造”,它需要以积极向上的进化作为外部条件,将感召性的力量作为内部条件,由此,提出了关于形式创造的几个关键点:形式具有个性标记,形式反映民族因素,形式具有时代风格,但是最重要的是,通过一定的形式必须达到一定的内容,“在形式问题上最重要的是形式的产生是否出自内心的需要。”

在形式的问题上,康定斯基又创造性地提出了伟大的抽象性和伟大的现实性的同一性。他认为,艺术不仅要反映出精神立足点,而且要表现出“以物质力量的形式脱颖而出的精神境界”,在物质和精神之间存在着两极:伟大的抽象性和伟大的现实性,看起来这两极是彼此对立的,但是康定斯基却认为在两极之间存在着抽象与现实和谐的不同组合,当被缩小到最低限度的“艺术性”时,它具有的作用就是作为强烈的抽象性;当被限制在最小限度的“客观性”时,在抽象观念里一定会被看作作用最为强烈的真实性,在量的减少等于质的扩大的变化中,如果伟大的现实性里,真实成为最巨大的存在,那么抽象就是“惊人地小”,相反亦然,那么两极就会相互等同,也就是说在现实性和抽象性之间就建立了等号关系,由此康定斯基将其定义为:“最巨大的外部差异转化为最伟大的内在等同。”从这个最关键的定义出发,康定斯基认为艺术的境界就是:纯抽象性就是纯现实性,利用本身就具有物质存在的事物,使得客观性最大否定和最大肯定再次相等,当艺术表现内在的反响,实际上这个等号的意义就是:“艺术家采用一个真实的还是抽象的形式完全没有任何意义,这是个原则问题。”

所以,原则上不存在形式的问题,康定斯基由此把艺术创作看做是一种真正的自由,不受形式限制的自由,永远包含着灵魂的自由,“在纯抽象和纯现实性的构图之间,存在着抽象和真实因素相结合的诸种可能性。这些可能性极大而且多样化。在任何情况下,作品都能产生强烈颤动的生命力,因此能依照形式自如地表现出来。”当然也是不断迎接新事物的自由,枯萎的树被利剑砍断而倒下,它的四周就会出现各种不同的树,“只有在获得自由的土地上,才能再一次长出东西来。”只要它们都是表现内在需求,精神意义的新芽就会抽出来。

[本文百度已收录 总字数:5406]