2022-08-25《匈牙利狂想曲》:自我革命的可能性畅想

他是贵族的儿子,他参加了推翻君主统治的战斗,他成为宪兵的长官,但是在匈牙利革命的洪流中,他又成为“人民”的人,高举起支持农民获得属于自己土地的旗帜,在对自己出生反戈一击中,他成为了革命者。但是当贵族走向平民化的道路,他能清除自身的阶级属性?所谓的革命是不是一种理想主义?正如片名所暗示,这是不是就是一首脱离现实的“狂想曲”?

在草原、树林、河边构筑的影像世界里,在战争、死亡和斗争组成的电影环境里,杨索依然延续着自己的风格,只不过在这部电影里,杨索对革命的理解试图扩展起外延,但是在含糊其辞中却陷入了自身的矛盾:革命不是一句口号,革命也并非是一种冒险的行动,革命甚至难以割除自身的固有属性,尤其当革命要自我革命,只是停留在理想主义和个人主义之路上,无非是一种空想。在一开始的长镜头中,杨索在烟花中畅想的就是一种理想主义:“先生们,1000年前的匈牙利获得了这片家园,他们凭借鲜血和勇气获得了暴君时代的终结。因为在一场场激烈的暴动中,爱国者的鲜血沾满了她那焦炙的每一寸土地,历经数战,匈牙利民族并没有就此消失,也没有衰退,他们不辱先烈的鲜血,源于此,世人以我们为荣,而我们愿成为匈牙利人……”河边的烟花在怒放,言说者并非是旁白,而是胜利者,而在并非出现具体人物的远景中,这个胜利者到底是谁?代表谁的利益?

匈牙利人用鲜血和勇气终结了暴君时代,匈牙利人捍卫了这一民族,1000多年谱写的是关于民族不倒的颂歌,但是在这番关于民族和国家的豪言之后,却是另一种犹豫的态度:“若我们不是的话,因为……但是,既然历史胜于雄辩,我们何必在此自夸呢?”似乎在闪烁其词,似乎在寻找理由——这样的胜利中是不是真的有自夸的成分?而从历史回到现实,匈牙利到底需要怎样寻找出路?无疑在烟花盛放中,言说者一定不是苦难者,而紧接着的狂欢场面为这一番豪言壮语找到了发声的主体:骑兵们雄赳赳气昂昂地走过,接着是手持战刀的士兵,接着是王公贵族出席的宴会,接着是军乐队的演奏和盛放的烟花,无疑,这是贵族们发表的演讲,“捍卫祖国,誓死不退”代表的正是他们斗争的决心——贵族们的胜利战胜的是谁?那就是所谓的暴君,所谓的独裁,但是他们真的代表着革命的力量?

在贵族们举行盛大宴会的同时,农民们似乎也在发声,他们也在歌唱,他们也在跳舞,被高举起来的鲍克绍也发表了革命宣言:“我们必将现存的社会社会主义化,让他们知道我们都是同胞;我们必须将现存的党派社会主义化,他们只为自己的权力而战,他们急于奴役民众——当民众不敢作为,他们也唯利是图,这才是时代的悲哀……”在被众人高举着的时候,他表达了革命的目标:“推翻统治阶级,用双手获得我们的自由。”一边是贵族胜利的狂欢,一边是农民发表的演讲,一边是所谓的国家主义,一边是社会化的革命,当两者并置在世纪初的匈牙利现实,谁才是真正属于匈牙利的方向?

| 导演: 米克洛什·扬索 |

这个问题无疑落在了伊斯特万的身上,因为他代表着匈牙利复杂的存在。一方面他就是贵族的儿子,他参加了推翻独裁统治的战斗,他也参与了这场胜利者的狂欢,但是他却是一个反叛者,在母亲让他和贵族的父亲打招呼的时候,伊斯特万却选择了拒绝,“我以他为耻。”这就是一个反叛者的态度;但是他又无法挣脱这样的阶级属性,甚至他身为宪兵队长官,代表的依然是贵族的利益,而在农民进行的革命宣言之后,他和宪兵队士兵围住了农民的住处,甚至开始对鲍克绍进行了“审判”,农民们被逮捕,被审讯,被拷问,这就是贵族和农民矛盾的激化表现,伊斯特万还发出了“肮脏的农民”的骂声。

在这样一种阶级固化明显的现实中,伊斯特万为什么还会自我革命?一方面杨索将其塑造成一个个人主义者,伊斯特万认为自己在这场战争中起到了重要作用,而他认为身为一个匈牙利士兵最重要的就是勇敢,“谁抛弃了武器就是抛弃了生命,懦夫没有祖国。”当他看到在狂欢时有人不唱歌,这个叫斯泽尔斯的士兵还不肯上战马,在伊斯特万看来,他就是一个懦夫,为了考验斯泽尔斯的勇敢,伊斯特万让他举枪朝自己的宪兵帽开枪,斯泽尔斯犹豫了,但是最终射出了子弹。伊斯特万把斯泽尔斯看成是懦夫,其实就是个人主义的一种表现,他甚至在战争结束后将那些所谓的懦夫枪毙了,但是斯泽尔斯告诉他的是,那匹叫爱神的战马是自己从小养大的,和爱神之间有着深厚的感情,所以他不忍心开枪,但是在伊斯特万膨胀的个人主义中,斯泽尔斯表达了自己的态度,他朝爱神开枪,爱神倒在了地上,在挣扎了几下之后死去。

这是斯泽尔斯的一种表态,也是对伊斯特万的某种警告,而后来伊斯特万在自我迷失中,也曾像爱神一样倒在地上做出挣扎的姿态,马的命运就是人的命运——但最后死在赌博式的决斗中,这是不是也是伊斯特万的命运?个人主义者总是离群索居,一方面表现出其独立性,另一方面其实是莽撞。当临时政府选出了查理为首相,母亲让伊斯特万前去祝贺,伊斯特万却选择了拒绝,“我没有从挑选出的人里面集结反对红军的队伍,因为我不反红军——我谁也不支持,白军也不支持,占据维也纳的温和派也不是我的同盟。只有等到我自己的队伍壮大到全国的时候再去拜访查理。”这就是伊斯特万的态度,他不反对红军也不支持白军,和当权者也不是同盟,他只为自己力量的壮大,所以他必定会被孤立,尤其是作为贵族的代表。但是伊斯特万并没有认识到这一点,他看到了父亲身上那种贵族的腐败,所以他想要脱离出来,而这种脱离又让他成为了理想主义者。

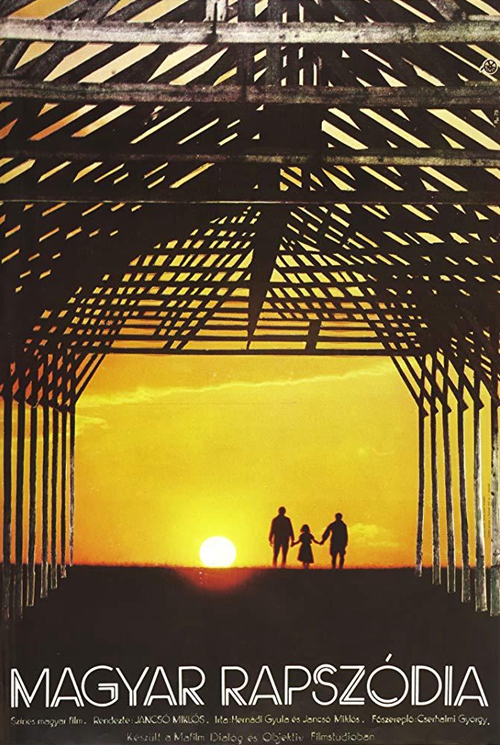

《匈牙利狂想曲》电影海报

在大家讨论政策的时候,伊斯特万的态度很明确:必须把土地分给农民。他的这一论断被认为是天真,“也许雅各宾派会需要你的名声。”而对于贵族来说,需要的则是指令和纪律,在他们看来,“如果把土地分给不懂经营甚至不识字的农民,就会瓦解匈牙利现在的国家爱状态。”而维护匈牙利政权的地位,就是指令和纪律,就像查理首相所说:“我们需要融入欧洲。”所以查理让他做农业部长,解散他的宪兵特种部队,“我们要让农民臣服,要进行土地改革。”自然伊斯特万还是选择了拒绝,甚至是反对,他声称自己会在家里种田,成为一个反对派的“农民”。

无论是个人主义还是理想主义,很明显伊斯特万都是站在自己的立场,不仅对当前的匈牙利局势缺乏判断,而且对革命的本质也没有很好地理解。所以在拒绝首相的建议,拒绝进行土地改革之后,他转而投向了农民组织,而这当然也成为了某种盲目,一种自我革命的盲目,也是对革命现实的盲目。那个把他叫做“教父”的女孩,似乎让他感受到了这种革命的意义,他找到了斯泽尔斯,他脱离了贵族身份,但是在斯泽尔斯反向的审判中,他便向爱神一样倒在了地上。当他爬起来,听到的是农民革命者的歌声:“我们无畏地对天空呐喊,明天我们将成为自由人……”但是伊斯特万只是张开了嘴,发不出声音的他摇着头,似乎在问自己:我是谁?我该走哪条路?

伊斯特万的疑问也许只属于伊斯特万,杨索很明显地表达了革命的方向,那就是土地属于农民,那就是自由属于群众,那就是革命推翻暴力。在这个明确的革命方向上,他把伊斯特万放在了自我革命的道路上,但是被个人主义和理想主义裹夹着,杨索在伊斯特万身上建立的狂想曲只是一种可能,甚至这种可能性也只是理论上的,而真正属于伊斯特万的只是宿命,就像他不断参与的俄罗斯轮盘游戏,枪里会不会射出子弹都是一种几率:爱神在游戏中倒在地上挣扎最后死去,贵族在欢庆胜利时死在了游戏中,即使伊斯特万没有死于游戏,他也死于无法驾驭自己命运的迷失中。

[本文百度已收录 总字数:3191]