2015-08-25 《愚公移山》:与“革命中国”的有限对话

学生和老师的对话,店员和顾客的对话,医生和患者的对话,而在镜头前的对话之外,还有摄制者与被拍摄者之间的问答——摄影机不是阻隔,是在对话的情景中打开封闭的世界,在开放的环境中寻求自己的角度。那个叫伊文思的西方人用自己的眼睛看见学校,看见课堂,看见药店,看见上海,也最终看见一个中国。只是19分钟的《足球事件》和75分钟的《上海第三医药商店》,对于总长度达12个小时的《愚公移山》来说,只是片段的场景,只是有限的看见,只是时代巨作中的一个点,而一个点即使被最后拉长为一个面,拉长为一个时代的缩影,也无法完整叙述一个特殊的中国。所以,对于伊文思来说,他一定会陷在这有限的尴尬里,陷在片段的对话场景中。

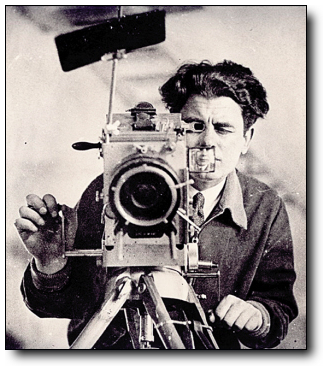

“飞翔的荷兰人”1938年曾经来到中国,拍摄制作了《四万万人民》,记录了中国军民抗击日本侵略者的故事,而1972年3月,伊文思再次来到中国,这次伊文思是受邀而来,目的就是为当时的中国拍摄一部反映文革巨大成就的纪录片。“我触到了中国,中国也触到了我”,这是伊文思的中国情感,但是在时隔34年之后,中国已经经历了新生,并且还在新生的道路上前行,但是这种新生对于伊文思来说,却也是陌生的。这是还没有解冻的春天,这是正在革命的中国,带着两身磨破的西装和摄影装备,带着自己的法国女友,伊文思作为西方的符号,显然和那个时代的中国有些格格不入,但是对于伊文思来说,他不是只站在摄影机后面人,拍摄被安排场景的人,不是只是用镜头看见中国的人,他要自己看见,要自己对话,要自己表达,所以“触到了中国”,对于伊文思来说,其实是一种冒险的开始。

|

| 导演: 尤里斯·伊文思 / Marceline Loridan Ivens |

|

“此愚公不是别人,正是全中国的人民大众。”伊文思片头引用毛泽东的语录,并非是展现一种改天换地的整体性,而是具有人民性的个体。虽然在《足球事件》里学校操场进行体育锻炼的学生是一个整体,佩带毛泽东像章的红卫兵是一个整体,虽然在《上海第三医药商店》开场的段落里,细致地描述了上海这个城市的整体,这里有早晨繁忙起来的黄浦江,有赶着坐轮渡去上班的工人,有江边广场上早锻炼的各界群众,有书写着“毛主席万岁”大字的码头,有充足供应各类蔬菜、家禽的菜场,有顾客盈门的早餐店,而即使将镜头对准街上被老师带领穿街而过的孩子、拿着大喇叭扶着老人过马路的女交警,吃着丰盛早餐的顾客,以及药店里咨询、购买各类药品的顾客,对于伊文思来说,也只是对于一种整体性场景的展现和描述,但是这种描述是俯视的、大角度的、远景的、掠过式的,对于一个国家,一个时代的解读,肯定只是一种习惯性角度,就像《四万万人民》一样,如果只是全景展示抗战,就无法真正走进现实,无法触到细节,无法表达时代,无法记录台儿庄战役有关的“起盛”反击战,所以对于伊文思来说,他必须从镜头后面走出来,走进现场,走进时代,走进中国。

|

| 《愚公移山》海报 |

在上海的邮政局柜台前,他看到柜台里的工作人员为寄送物品的顾客打包裹,便用法语询问,接着再通过陪同的翻译和工作人员对话,“这个箱子多少钱?”“你们打包裹要收费吗?”工作人员笑笑,“箱子5角五分,打包不要钱——为人民服务嘛。”在早餐店里,询问正在吃早餐的顾客:“你几岁了,有几个孩子?”“我今年43岁了,有5个孩子。”而在“上海第三医药商店”的现场,伊文思不仅用镜头细致记录了这里的繁忙景象,还以同期声的方式走进现场。来这里买2片阿司匹林的小孩,来这里咨询眼睛问题的老人,来这里沟通哮喘喷雾剂使用问题的中年人,来这里诊所检查自己手臂疼痛的妇人,都在和店员的对话中展开情节。

小孩没有带药方,自己来买阿司匹林,售货员告诉问她是谁叫她来买的,然后给她纸条写着如何服用的方法,当后来孩子的母亲到来的时候,讲述了让孩子来买药的前因后果,对于店员的服务,母亲说了声“谢谢”,并叫小孩叫一声“谢谢阿姨!”而对于那个眼睛不好的老人,店员详细介绍了各类眼睛用药的用量,旁边诊所的医生过来,也仔细询问,还建议他去专门的眼科检查一下,临走前老人也高兴地对他们说声“谢谢”。而前来沟通哮喘喷雾剂的中年人,因为母亲老是感冒引发哮喘,所以甚至着急,工作人员耐心地检查喷雾剂,发现时砂轮的缘故,帮他弄好后教他正确的使用方法,也获得顾客的满意。

|

|

| 伊文思:在镜头里解读他的乌托邦 |

这是“为人民服务”的具体体现,而在药店的内部,也经常有对话针对工作中的各类问题。这个药店位于上海南部,有24名店员,每天接待上千名顾客,由于是上海的老店,在时代变革中也经历了波折,而现在成为了上海国营商店的榜样,所以在内部工作人员总是聚在一起,商讨如何更好地为群众服务,如何改进工作态度。他们讨论的终点是:“我们为谁服务?”“我们如何服务?”以前的药店只卖药,只赚钱,所以在大家看来是走资派,在文革中,大家转变了观念,随着药店体制上的改变,现在变成了药店和门诊合并在一起,既为群众售卖药品,又为病人开展诊疗。所以大家一直把如何更好地服务放在首位,一位戴着眼镜的年轻店员小刘,总是因为嗓门大、脾气不好而被大家批评,但是这种批评并非是斗争式的,而是大家微笑地探讨,和气地纠正,而小刘似乎除了笑笑之外,还带着一点不服气为自己辩解,甚至强调客观原因。所以在镜头前,这个“虚心接受,坚决不改”的形象瞬间变得鲜活起来,还原了一个有情绪、有想法的个体形象。

上海第三药店建立了药店和门诊合一的看病卖药模式,建立了由各类代表组成的监管委员会,建立了农村市场服务和调查机制,走在这个时代的前列,而在这种体制变革后面,在这个时代整体后面,就是像小刘一样鲜活的个体。伊文思问小刘几岁了,有没有结婚?小刘也是笑笑,30岁,还没结婚,正在找,除了最后一句“毛主席教导我们要晚婚”之外,小刘的形象是丰满的,是立体的。而对于另一个店员的对话,则更展示了多元的个体形象。这个女店员和丈夫一起在这里工作,六年多来思想发生了改变,她说以前认为卖药不好,不喜欢干这个,工作的初期也是觉得很烦心,经过文化大革命之后,认为以前的自己只追求名利,而作为一个药店店员,就应该为人民服务,“为人民服务,才能更好地服务于革命。”而伊文思对于她的问题是:“你觉得妇女解放在中国实现了吗?”女店员对于这个问题没有什么思想准备,尴尬地笑笑,思考了几秒,犹豫了几秒,然后回答说:“我觉得中国的妇女应该不是弱势群体了,但还存在一定的不平等。我自己基本上属于解放的妇女……”

对于妇女解放的问题,在那个时代能有这么辩证的回答,死在出乎意料,这是陌生的问题,也是陌生的回答,似乎也记录着一个我们熟知视野之外的陌生时代。而伊文思对于这个女店员的记录并不仅在于药店里,他的摄像机跟随着她走进自己的家,走进日常生活。她的每月工资是40元,丈夫的工资是59元,两人每月给自己带孩子的母亲20元,另10元交给药店的食堂,而每到星期天,一家人会在家里,她织毛线丈夫带孩子,然后去孩子的奶奶家,孩子困了就哄孩子入睡,那张床,那部收音机,那墙上挂着的《智取威虎山》样板戏图片,都是那个时代的典型,而这一个家庭,也在这具体的场景中叙述着一个鲜活的故事。

这是陌生的叙事,是伊文思镜头下的日常生活,甚至开始颠覆传统对于文化大革命的印象。而在《足球事件》中,也通过一次课堂的讨论颠覆着师生之间命令式的关系。正在和同学玩足球的小江同学在上课铃下了之后没有停下来,佟老师过来喊停,他最后一脚将球踢向了老师,最后球被没收,还被批评了一顿,为此,小江一直不服气,认为是老师故意找茬。在班主任召开的班级会议上,全班同学一起对这个事情进行了讨论。班主任将事件集中在两点:一是球是在老师喊停了之后踢出来的还是喊的时候踢的?二是小江是故意踢的还是球瘾犯了才踢的。同学们议论纷纷,有的说,踢一脚也没事不应该没收,有的说,只是球瘾犯了没守住脚。班主任让大家自由发言,“大家开会解决思想问题,提高认识。”所以这个讨论会看起来是开放的,是民主的,这种开放和民主一方面体现在会议的气氛中,每一个人都可以发表看法,甚至当老师批评有同学坚持说是球瘾的缘故,同学便站起来反驳:“有同学有不同意见,就可以自由讨论,为什么又要批评我,又不让我们说?”为此,老师也做了自我批评:“老是觉得他们很固执,所以不会轻易认识到自己的错我,我太生气了,主观认定他们不好,没有认识到他们的觉悟,这种态度有违毛主席的教导。”这是老师的自我批评,所以在批评和自我批评中,小江同学承认,踢那一脚只为了发泄,因为以前佟老师处罚过自己,一直觉得不公平,一直记恨在心,不踢一脚很憋屈,现在认识到自己的行为是不对的。所以在讨论的最后,小江和佟老师握手言和。

公开的讨论,自由的对话,弄清楚了事件的来龙去脉,明晰了谁对谁错,也提高了认识,所以足球事件不是一次对于错误的批判,倒是一种科学民主的实践,而在那个时代,这样的讨论和对话似乎只有在伊文思的镜头里才可以看见。所以从某种意义上说,伊文思的影像提供了对于中国时代的一次对话机会,提供了一个记录的另类文本,这种另类的记录是伊文思执着于自己的共产主义信念而进行的独立观察和思考,“共产主义是这场战斗的先锋队,我相信共产主义,昨天在苏联,今天在中国,如果体力允许,明天再到别的地方。”这是伊文思晚年的总结,但是这种共产主义信念却深深带着伊文思的印记,甚至成为伊文思的一种文本乌托邦,《愚公移山》在1975年完成,然后从1976年开始在欧洲放映,伊文思打开了西方对于中国的视角,但是在短暂喝彩之后,却使伊文思陷入了十年的尴尬,随着中国文革的结束,这部影片突然被撤出西方电影院和电视台,有人怀疑这部纪录片的真实性,有人开始指责它是一部中国制造的官方影片,善良的人认为伊文思和罗丽丹被中国人欺骗了,不友好的人则认为他们帮助中国人欺骗西方……

在《愚公移山》中,伊文思构建了自己的乌托邦,也正是因为《愚公移山》,伊文思失去了长达十年的工作,他对革命和社会主义的热情赞扬,最后却变成了惩罚。但是对于走进现场的伊文思来说,他透过摄像机永远看见了一个真实的中国,一个鲜活的中国,一个特殊的中国,就像《上海第三医药商店》的最后,小刘拿着药品和仪器,走出药店,骑上了自行车,拐了个弯行进在上海街头,最后,个体淹没在来往不息的人海里,淹没在黄色的油布雨伞中,淹没在特殊时代的绵绵细雨中。

[本文百度已收录 总字数:5379]

顾后: 209小时的非网络移动