2024-10-10《东方快车谋杀案》:“十二怒汉”的复仇仪式

面对躺在床上已经毫无声息的雷切特,赫伯特太太率先拿起那把刀,狠狠扎向了雷切特的身体,然后把刀交给旁边的人,一个又一个进来,一次又一次拿起刀,也依次插进了雷切特的身体,然后每个人都默念着受害人的名字,让他们安息……当凌晨两点的“东方快车”上,刺杀行动正式开始,所谓的谋杀完全变成了12个人“同仇敌忾”的复仇仪式,而当最后他们具备庆祝复仇成功,更是将仪式推向了高潮。

当“东方快车谋杀案”成为一个复仇仪式,在某种程度上削减了案件本身的悬疑性,在另一个意义上来说,看起来扑朔迷离的案件本就设置了一条可以被串联起来的线索,而这也正是仪式具有的目的所在,它是对5年前绑架案失去的5条生命的一次复仇,更是在法庭之外完成了惩恶的意义:1930年的纽约发生了一起骇人听闻的绑架撕票案,阿姆斯特朗的女儿黛西被绑架,在家人准备好了赎金将要支付时,得到的却是黛西被撕票的噩耗,阿姆斯特朗的妻子索妮亚怀孕在身,听到噩耗的她陷入休克,孩子因为早产死亡,索妮亚也因医治无效死去;阿姆斯特朗在过度悲伤中开枪自杀;黛西的保姆苏珊被警方怀疑是嫌犯,苏珊为证明清白从窗口跳楼身亡……

五年前的绑架案导致了五条无辜生命的逝去,而罪犯并没有得到惩处,这就是恶之所在,当五年后已经化名为雷切特的凶手卡塞蒂登上了从君士坦丁堡开往欧洲的东方快车,和五年前受害人相关的十二名乘客便开始了这个复仇行动,他们一起登上了这辆快车,并在那天夜里偷偷更雷切特下药,然后在仪式开始的时间每个人都将复仇之刀扎向了这个作恶多端的恶魔,为死去的亲人和朋友报仇。正因为这是一个众人参与的复仇仪式,正因为所有人的作案动机都针对一个人,所以在案件本身来说,就具有了某种预设性,也正是因为预设的存在,案子暴露了更多的破绽,破获案子也并非是一件太大的难事。

| 导演: 西德尼·吕美特 |

掉落的纽扣,行李箱中的乘务人员制服,制服里的万能钥匙,这些都是复仇者故意制造的假象,也轻易被比利时侦探波洛轻易识破。而在对众人调查中,波洛不断收集每个人讲述中的漏洞,比如从雷切特的秘书麦奎恩那里得知,麦奎恩一年前才为雷切特做事,但是直到现在也不了解雷切特的很多信息,甚至不知道他是哪里人;麦奎恩又说到自己的父亲就是阿姆斯特朗案件的检察官,还说和索妮亚有过交往,甚至还提供了“教母”这个关键词;波洛从“教母”入手,找到了沙俄皇族后裔娜塔莉亚·德拉戈米罗夫公主,因为她曾经就是黛西的教母,而娜塔莉亚则回答波洛有关阿姆斯特朗一家的情况时,说到了索妮亚之后失去联系的妹妹,说到了索妮亚的母亲是著名的歌唱家,但是又对阿姆斯特朗家的司机、女仆记不起来;波洛又从公主的德国女仆施密特那里知道了她懂得厨艺,从匈牙利伯爵安德烈夫妇那里发现了护照被涂改的名字,从阿布斯诺上校那里知道了他和阿姆斯特朗之间的关系……与其说这些线索的获得依靠的是波洛灵敏的观察、缜密的分析,不如说是每个人在仪式的预设中是不设防的,仅仅想通过那些假象将波洛带入歧途,当然是不有可能的。于是,在这种不设防中,写有H字母的手绢、吸剩的烟朵、公主故意不知的记忆都成为了破案的关键。

于是很自然,这个案子本身就提供了很多有价值并且容易被波洛抓住的线索。而将谋杀案变成一种仪式削弱了案件策划上的严密性和迷惑性,并非是案子本身的问题,而是故事讲述中的问题,那么这个预设就成为了阿加莎的问题,而在这部电影中就成为了西德尼·吕美特的问题——吕美特在对阿加莎本就暴露了更多人为设计的故事进行改编时,在具象的呈现上更突出了人为性:电影前6分钟通过报纸新闻交代了五年前的阿姆斯特朗案,这无疑就是为之后的“东方快车谋杀案”建立联系;之后进入东方快车的主体情节,吕美特几乎给每个上车的乘客都作了交代,从轮渡时的玛丽·德本汉和从印度归国的阿布斯诺上校,再到坐在轮椅上的娜塔莉亚和女仆施密特,然后是乘务员皮埃尔、匈牙利贵族安德烈伯爵和夫人艾琳娜、美国中年妇女哈利特·赫伯德太太、瑞典人葛丽泰·奥尔森、雷切特的男仆贝多斯和秘书麦奎恩,不仅给了每个人一个全景。还具体交代了他们乘坐的包厢,之后在列车上又交代了美国剧院经理哈德曼和汽车销售吉诺……这些人就是实施复仇计划的十二人,吕美特的这种镜头叙事无疑就是在交代这种预设。

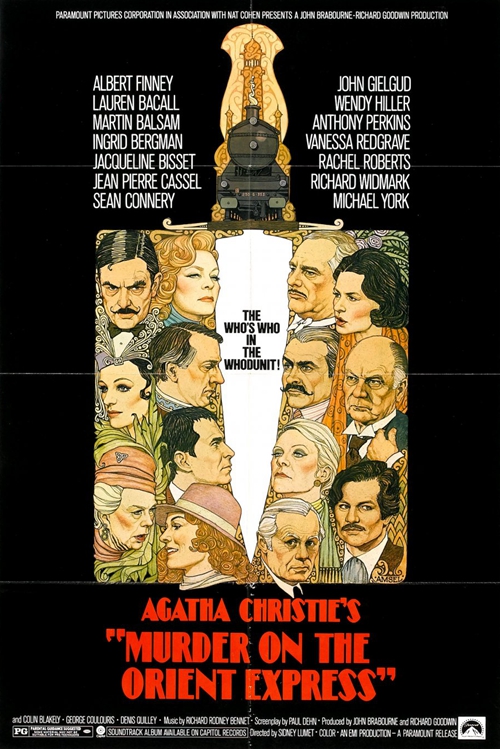

《东方快车谋杀案》电影海报

所以当波洛分析案件的疑点,捕捉案件的线索,实际上就成为了电影本身的破绽:一趟从君士坦丁堡开往欧洲的快车,除了波洛和列车董事比安奇和后来的医生之外,难道所有的票都给和复仇行动有关的十二个人买走了?雷切特的身份就是五年前的凶手卡塞蒂,这是案件和阿姆斯特朗庵相联系的关键,但是这里的破绽更为明显,波洛是在雷切特的房间里发现了一张没有烧毁的纸条,在去除了纸条上的融化蜡之后发现上面的字,而这些字就是五年前被撕票的黛西的名字,所以波洛不仅将案件和五年前的撕票案相联系,还确定了被杀的雷切特就是卡塞蒂,一方面波洛怎么就确定雷切特就是卡塞蒂?另一方面,当十二人开始实施复仇计划,难道就不能将这张留下关键线索的纸条彻底销毁?这并不是难事,却偏要留下证据,还要让波洛看到?也许他们就是要让波洛把雷切特的死和五年前的撕票案联系起来,但既然如此,整个谋杀案也就没必要偷偷进行了,直接告诉波洛他们的计划就好了。

因为案件的设计具有人为性,故事的讲述有着预设性,所以当谋杀案成为了一个复仇的仪式,更凸显了阿加莎和吕美特的用意:为什么复仇者是十二个人?在电影中十二是个传递重要信息的数字,雷切特收到的恐吓匿名信上有一句话,这句话一共有十二个字母;波洛指出他们作案的时间是设计好的,他背诵了莎士比亚《仲夏夜之梦》中的一句台词:“十二点了。”死去的雷切特身上一共有深浅不一的十二刀……十二个字母、十二点、十二刀以及十二个复仇者,最重要的是十二指向了陪审团,美国法庭审理案件,陪审团就是由十二人组成,在电影中就提到了这一制度,而吕美特经典电影《十二怒汉》就是反映了这一制度。无疑在这里,吕美特是将“十二怒汉”得到了延伸,在火车上开展复仇行动的这十二个人就是“十二怒汉”,只不过他们不是在法庭上,而是在东方快车上,只不过他们不是和案件无关,而是案件的受害者,在这个意义上,复仇者不再只是为了单纯的复仇,而是成为了庭外的陪审团——陪审制度的意义就是维护公正,就是代表正义。当五年前的绑架撕票案没有得到正义的审判,那些和受害者相关的人所组成的“陪审团”,就是以另一种方式维护正义,虽然迟到了五年,但依然让凶手罪有应得。

这是案件成为一个复仇仪式的关键所在,这种仪式也从案件本身延伸到了吕美特所构建的法治世界,所以当波洛最后破获了案件,他并没有以法律手段将这些凶手绳之以法,而是“赦免”了他们,报告给警方的结论是:雷切特死于黑手党对手,而凶手早就下车潜逃了。波洛这样做的目的就代表了吕美特的思想:虽然是一起谋杀案,但是当“十二怒汉”在无法维持正义的法庭之外选择了复仇,它本身就是一种正义,是“合理和合法的”,而当以暴制暴的私刑变得合理合法,这也变成了吕美特对法律的一次嘲讽。

[本文百度已收录 总字数:3092]